[rating=2] Non riesce proprio a decollare la programmazione estiva di questa stagione scaligera, quasi tutta rivolta ad un Expo che, tuttavia, non sembra attrarre folle di spettatori.

Excelsior, prototipo magnificente del “ballo grande italiano”, sul quale si sono formate generazioni di ballerini del Piermarini, è nella memoria e nel cuore di ogni milanese e di ogni appassionato. La stagione di ballo 2015 ha offerto i classici tradizionali del repertorio, senza alcuna novità coreografica e scenografica se non per la felice sperimentazione di Cello Suites: un balletto di due ore, uguale in tutto e per tutto dal 1967 e presente in cartellone con altissima frequenza, sotto il sole di luglio non poteva che essere rivolto ai turisti stranieri, che però hanno disertato il botteghino. Uno spettacolo sui generis, pensato su misura per la Scala degli anni d’oro.

Era il 1881, anno dell’Esposizione Nazionale a Milano, e il “ballo grande” raggiungeva l’apogeo nelle sue forme più spettacolari e fantasiose, a Risorgimento compiuto e Italia unita e da (ri)costruire, i patrioti e i positivisti italiani guardavano a ideali politici astratti e idealisti. Progresso scientifico, pacificazione universale, libertà e fratellanza sono gli emblemi della borghesia illuminata milanese.

Excelsior (licenza grammaticale per excelsius, in latino “più in alto”) è proprio l’esaltazione propagandistica del progresso e della ragione contro oscurantismo e regresso. Uno spettacolo imponente e sfarzoso, allegorico e simbolico, borghese e nazionalpopolare, che ha molto a che fare con l’avanspettacolo dissacrante e l’operetta di buona società.

Uno stile tipicamente italiano che ebbe però particolare successo in Russia, con un’influenza durata fino a tutta la prima metà ‘900. Di fatto si può dire che il “ballo grande” è il corrispettivo italiano in danza, del genere operistico francese “grand opéra”, se non altro per l’abbandono dei temi mitologici, religiosi e moraleggianti e per l’ampiezza delle maestranze impiegate. Excelsior ne è l’esempio massimo.

Le musiche di Romualdo Marenco sono un pastiche di motivi orecchiabili e popolari, ritmi serrati, pieno d’orchestra e suoni concreti (campanelli, campane, ecc…), con intenso uso di ottoni e percussioni. Non mancano nel finale gli inni nazionali di allora riadattati: la Marsigliese francese, Dio salvi la Regina per l’Impero Britannico, l’Inno imperiale tedesco, la bandiera stelle e strisce per gli USA e la Marcia reale di Casa Savoia, tutti ancora uguali eccetto quello italiano, sostituito nel 1946 dal Canto degli italiani di Novaro. Un tripudio continuo e incessante, con colori specifici che accompagnano i personaggi e caratterizzano le scene, senza però particolare intuizione artistica.

Undici quadri in due parti, per centinaia di ballerini, figuranti, mimi, corifei, tramagnini e persino animali: tanto volle realizzare Luigi Manzotti, il cui prologo al balletto viene ascoltato in lettura ad ogni rappresentazione.

L’idea originaria del Manzotti è andata perduta nel tempo e quella che ci consegna la Scala è una ricostruzione “in piccolo” di Ugo dell’Ara e Filippo Crivelli del 1967. Le coreografie e la regia rispettano senza dubbio i gusti dell’epoca e lo stile manzottiano, ma forte è l’influenza del clima da boom economico e da kolossal alla Cinecittà. I costumi di Giulio Coltellacci ci trasportano sui set hollywoodiani da film epico, kitsch, da spettacolo di rivista. Le scene macchinose e barocche, fatte di cornici, sipari, quinte trasparenti, scale e gradini, riprese da quelle originali di Alfredo Edel, allestiscono un teatrino colorato, d’effetto circense, con tanto di espedienti teatrali grotteschi e sensazionali da televisione degli anni ’60.

Imbarazzante la caratterizzazione etnica, quasi razzista, della scena del canale di Suez: di cattivo gusto.

Se l’idea complessiva di questo Excelsior è senza dubbio stravagante, nel finale si sublima uno spettacolo che oggigiorno perde di ogni senso e scade nel ridicolo: sono infatti fuori tempo massimo le parate finali delle majorettes in divisa militare e gonnellino, ognuna macchietta della propria nazione (la prussiana con elmo chiodato, l’italiana con cappello da bersagliera, la yankee in divisa da cavalleggera, la guardia della regina col colbacco nero, la gendarme francese col chepì, ecc…).

Da notare poi la simpatica scelta di apporre ai ballerini baffetti posticci, omaggio all’usanza ottocentesca che imponeva ai danzatori un’estetica mascolina e virile, onde evitare gli imbarazzi che una faccia sbarbata, reputata femminea, poteva suscitare nel pubblico bigotto.

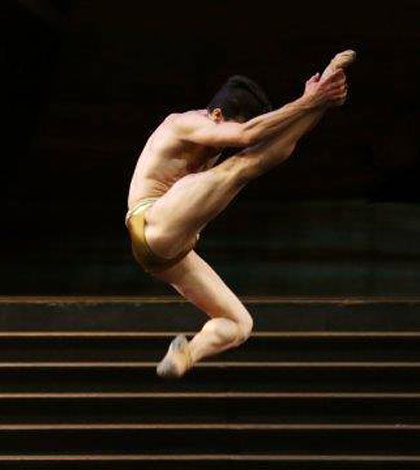

Le coreografie impegnano sempre tutto il palco e decine di artisti. Frequenti le figure geometriche in diagonale e in cerchio, numeri da parata ginnica e i celebri passi in fila galoppanti. All’origine del ballo grande all’italiana però non c’è solo il fasto dello spettacolo trionfale, ma anche e soprattutto gli echi della Commedia dell’arte e dei coreodrammi d’inizio ‘800, con intere scene mimate, presenza massiccia di figuranti e ruoli e gestualità da “maschera”. I passi a due e gli assoli invece s’inseriscono nel “ballo grande” dalla tradizione francese classica e romantica.

Nelle scene che evocano l’Inquisizione, il trionfo delle virtù, l’invenzione del battello a vapore, l’invenzione della pila elettrica, il telegrafo, l’apertura del canale di Suez, il traforo del Moncenisio e la fratellanza tra i popoli, si sono cimentati tutti gli artisti del Corpo di Ballo e dell’Accademia del Teatro alla Scala. Nei primi ruoli abbiamo potuto vedere nella recita del 16 luglio Virna Toppi (la Luce), Massimo Garon (l’Oscurantismo), Nicoletta Manni (la Civiltà), Antonella Albano (la Folgore), Marta Romagna (mora indiana) e Timofej Andrijashenko (lo schiavo). Tutti al massimo delle capacità, applauditissimi e davvero eccellenti.

Ugualmente bravi i ballerini che abbiamo potuto apprezzare in Prova Generale: Marta Romagna (questa vola nei panni della Luce), Christian Fagetti (l’Oscurantismo), Nicoletta Manni (ancora nel ruolo della Civiltà), Virna Toppi (questa vola la Folgore), Antonella Chapkina (mora indiana) e Timofej Andrijashenko (ancora lo schiavo).

Purtroppo non abbiamo potuto godere dei passi del cast della prima: le star internazionali Alina Somova, la Civiltà, dal Mariinskij e Federico Bonelli, lo schiavo, dal Royal Ballet, oltre allo scaligero Mick Zeni, l’Oscurantismo.

Debole e stanca la direzione di David Coleman, che avendo a che fare con uno spartito certamente non eccezionale, non è riuscito a trasmettere brio ed entusiasmo al pubblico. Lo spartito, sensazionale e rumoroso, è stato eseguito con eccessiva linearità, senza trasporto.

Ultima nota di demerito: la riproposizione di uno spettacolo ormai assai datato deve fare i conti col deperimento del materiale di scena ed è assolutamente e ingiustificabilmente deprecabile che il Teatro alla Scala non abbia avuto modo di riparare alcuni danni che il tempo ha inflitto agli attrezzi (clamorose le luci bruciate nella scena dell’elettricità e del telegrafo).

Uno spettacolo che chi scrive rivedrebbe cento volte, ma al quale il grande pubblico, comprensibilmente, non è accorso in massa.