Donata – regalata, dunque, al mondo, alle cose, come una Grazia gratuita per definizione – è una ragazzina, guarda il mondo e dice Uanm! vedendoci un paradiso fiscale. Mimmo – Domenico, che appartiene dunque al Dominus, più “normale”, allora, più conforme a ciò che “tutti” pensano – il fratellone un po’ più grande, si scoccia, invece, per lui il mondo è container, gru, tuorno tuorno l’autostrada e ‘a fabbrica r’o latte. È vero, tutt’e due vedono l’erba, ma se per lei questa scende tutta perpetua, per lui è tutto giallato, giallo e imbalsamato, non ci sta altro colore, gli ammanca l’aria.

Qui, al Piccolo Bellini di Napoli, va in scena La vacca, piccolo enorme dramma della disperata contemporaneità nostra che Elvira Buonocore scrisse, così dice in un’intervista di qualche anno fa, nell’afa del luglio 2019, nelle aule affocate dell’università avendo accanto, seduto e in carne e ossa, il suo desiderio. Poi il testo ha attraversato il solco di un cambiamento epocale che non ci aspettavamo, il Covid ha sconvolto le vite di tutti, e in scena sul serio La vacca ci è arrivata solo nell’ottobre del 2021 al Nuovo Teatro Sanità, per la regia di Gennaro Maresca: di lì ha preso il volo, riconoscimenti prestigiosi come il Premio Dante Cappelletti nel 2019 e Voci dell’Anima del 2021 ad Autore e interpreti e vivendo la sua bruciante vita in vari teatri, giungendo fino a noi.

Confesso che non conoscevo prima questa Autrice, di primo acchito mi colpisce moltissimo l’uso della lingua: parlano, i personaggi, un gergo tutto loro, intessuto sull’ordito della sintassi e della cadenza napoletana ma con lo stigma vistoso della volgarità contemporanea, il corrotto e contaminato dialetto del degrado, infarcito dell’italiano di televisione, canzonette e luoghi comuni.

Mi ha ricordato un po’ la lingua di Ruccello, differenziandosene tuttavia per l’assoluta assenza di ridondanze e d’iperbole, preferendo l’essenziale quasi pasoliniano, trasparente nella sua forma estetica; tuttavia, rispetto a quarant’anni fa, è come se il processo fosse andato molto più avanti, più vistosi i calembour, il gioco d’omofonie e di equipollenze che colora il gergo dei fratelli in modo probabilmente unico e irripetibile: una sorta di lessico familiare che comprende espressioni come oasi naturalistica non artificiale, demenza semile, demenza dei semi, una faccia senza buchi e corsie.

Il che lo rende unico e in fondo incomprensibile nella sua più intima essenza, pur nella sua intensa espressività: quando Elia si rivolgerà a Mimmo, questi non potrà fare a meno di trovare che parl’ cumm’a ’nu menomato, comm’a ’nu ’nduppato, certificando un incolmabile abisso non solo comunicativo.

Perché Elia – che indica l’appartenenza al Dio, condannato a vivere una sorta di cieco ed ebete integralismo – è il terzo personaggio che entra di prepotenza nella vita dei due fratelli, allevatore senza più allevamento: ha ereditato tutto dal padre, in quella zona là, là dietro, dove la montagna fa una curva, centosei vacche, tutte belle, chiatte, sfruttava una famiglia indiana pagandola una miserabilità, poi ha venduto a un industriale che si comprò tutto. Tutto! E ’ngi fece sopra un cantiere, da allora si aggira, triste e tristo, nei dintorni della fabbrica del latte, convinto che le sue mucche siano là dentro.

In questa trappola dell’esistere in una periferia che è giocoforza definire degradata ma che ha piuttosto i caratteri dell’esclusione e dell’isolamento, si va delineando allora una partita a tre, la coppia di fratelli – intenta in un’attività di cui nulla sappiamo fino alla fine – volontariamente imprigionati in un laddove che non è niente di preciso, una dimenticanza della storia in cui non succede niente e che pure la geografia sembra ignorare, incerto sulla propria essenza e il proprio oscuro divenire.

Si disegna, così, la parabola di Donata, dal corpo ancora sospeso tra infanzia e maturità, con dolcezza insieme commovente e sgraziata – a dispetto del nome suo – nell’attesa impaziente della crescita delle sue zizze, segno evidente di una conquistata ed agognata femminilità, ma pure di rivalsa attraverso un immaginato potere erotico, incrociandosi con quello di Mimmo, anch’egli confuso, bloccato in una adolescenza che vive ormai come inchiodato per sempre in altro fuso orario, in eterno ritardo.

Potrebbero tutto sommato continuare a vivere così, girando a vuoto ma al riparo dal mondo e dalle sue cose, se non ci fosse Elia, capitato lì per caso e anch’egli con lo sguardo pervicacemente rivolto ad un passato senza futuro, ad un mito inconsulto fatto di vacche grasse e d’imprecisi e indulgenti ricordi: è un complesso tessuto drammatico composto da molteplici piani narrativi, dunque, e attonite descrizioni di sradicate (sur)realtà.

Drammaturgia – anche qui il sapore si fa ruccelliano – dei corpi, piuttosto che dei contenuti, dei linguaggi e delle forme, piuttosto che dei concetti, che si fa partitura per parole e carne, musica più che verbo: a questa musicalità minimale e “scassata” la scrittura di Buonocore sa donare una sorta di frastornata sobrietà, di scontrosa e ruvida partecipazione emotiva quasi senza darlo a vedere, senza mai cadere nella retorica né del pittoresco né del sociologicismo.

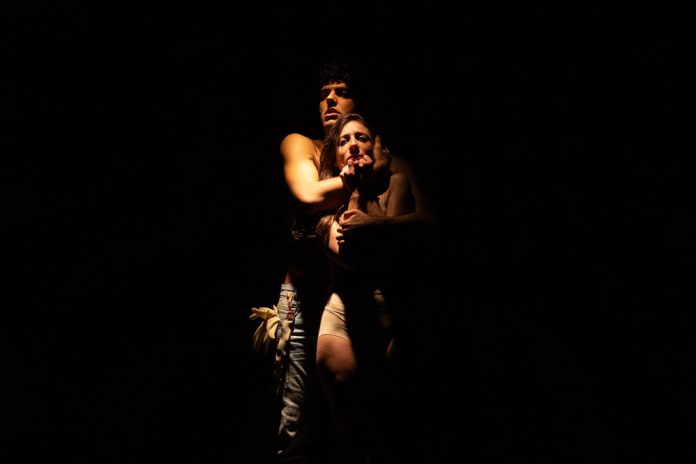

La regia di Gennaro Maresca riesce a tradurre questo non scontato pudore frammisto a schegge di violenta volgarità in immagini e gesti, costruendo una scena che sapientemente sottrae tutto il possibile odorando di nulla, una sedia in un angolo, vestiti per campare, una coperta a terra per il riposo dei corpi, lasciando che il gesto degli attori riempa la scena, senza alzare la voce e senza effetti speciali, solo la musica, a tratti, che oscilla significativamente tra la Cinderella disneyana e Nino D’Angelo.

Lo stesso Maresca è anche un Elia sempre in bilico tra autocompiacimento ed aggressività repressa, vero interprete dei giorni nostri, donando al personaggio la giusta dose di tragico e violento ridicolo, che in fondo, oltre ad esser l’altra faccia del sublime, spesso esprime pure rancori e paure: in fondo il nostro contemporaneo è grottescamente pieno di Elia che in nome e per conto di una santa e supposta nobile tradizione commettono le più atroci nefandezze, abuso e saccheggio di corpi e di cose.

E se il palcoscenico è lasciato del tutto alla attività dei fratelli, lui si presenta dalla platea, in una sorta di intervista televisiva, a metà, dunque, tra noi e la scena, vero punto d’incontro tra il mondo reale e quello teatrale, equilibrio precario tra verità e finzione: è, in tutto e per tutto, insomma, uno di noi, e non c’è certo di che gloriarsene, fino alla violenza finale, inutile, buia, nauseante.

Disegna, invece, con grande attenzione e naturalezza, Vito Amato, Mimmo, figura maschile alternativa a quella di Elia, con cui certo ha in comune la rabbia e la frustrazione delle illusioni passate: sa guardare tuttavia dritta in faccia, senza temerla, la propria vulnerabilità, cui Amato sa donare momenti di trasalimento e continua tensione, che si traduce spesso in movimentata fisicità, a dispetto dell’ostentata pigrizia, in una dinamica del corpo che è perfetto contraltare e complemento di quella della sorella.

Su tutti, Anna De Stefano costruisce con stupefacente accuratezza il suo personaggio, le sue fragilità e la sua forza, mettendoci faccia, corpo, voce e poi la sua maldestra dolce timida aggressiva ironica malinconica fisicità: ciò che rende unica Donata e la sua interprete è proprio questo delicatissimo mix di dolce e amaro ed aspro perennemente in bilico tra gloria e disastro, saggezza e follia.

Mi ha colpito molto la scelta di far vestire Donata, almeno all’inizio (i costumi sono firmati da Rachele Nuzzo) con un tutù, facendo coincidere la sua immagine con quella inconfondibile della Piccola ballerina di quattordici anni di Degas, il mento proteso in avanti in una posa ingenua e sgraziata, senza seno, i capelli raccolti in un nastro bianco: un modello che si discostava del tutto, nella Parigi fin de siècle, dalla grazia e dalla raffinatezza delle ballerine classiche, destinato a causare nel pubblico dell’epoca un evidente disagio.

E poi sappiamo che la giovanissima ragazzina che posò per quella statuina aveva, come tante che all’epoca cercavano nel ballo un possibile affrancamento dalla miseria, una storia di degrado alle spalle e nel futuro, come Donata cercando un improbabile riscatto in una speranza di paradiso: un prorompente, lacerante sogno ad occhi aperti.