Fonte di ispirazione per film come Tempi Moderni di Charlie Chaplin (1936) o i più attuali Blade Runner di Ridley Scott (1982) e Il quinto elemento di Luc Besson (1997), il primo per la tematica e il secondo per le atmosfere. Sta di fatto che Metropolis, film del 1926, realizzato a cavallo tra l’Espressionismo e la Nuova Oggettività dal grande maestro Fritz Lang, è basato sull’omonimo romanzo dell’allora moglie Thea Von Harbou, ed è quello che andrebbe definito come un film profetico. O quantomeno lungimirante. Si sa che i profeti sono sempre disprezzati in patria. E Metropolis è stato giudicato un film praticamente inutile. Eppure tempo dopo i critici hanno dovuto ricredersi. La tematica impegnata, con in sottofondo una delicata storia d’amore, e le ambientazioni in stile postmoderno, fanno di Metropolis il perfetto precursore del cinema contemporaneo, tanto è vero che possiamo ritrovarne delle tracce persino nel recentissimo Cosmopolis, di David Cronemberg (2012), in cui l’assonanza tra i due titoli forse non è solo una casualità, ma un omaggio alla nostra piccola perla.

La storia è piuttosto banale, se andiamo a vedere: una megalopoli strutturata come un enorme impero imprenditoriale, che si tiene su grazie ad una società classista. La “Torre di Babele”, fa da sfondo a questo scenario futuristico, imponente edificio che troneggia sull’intero paesaggio urbano. Sotto il livello della città, uno scienziato pazzo, Rotwang (Rudolf Klein – Rogge), sta lavorando alla creazione di un primordiale cyborg. Visitando il livello inferiore della metropoli, Freder (Gustav Fröhlich) apre gli occhi sul sistema gerarchico-schiavista utilizzato da suo padre, il dittatore della città Joh Fredersen (Alfred Abel). Innamoratosi della bella e pura Maria (Brigitte Helm) e dei suoi discorsi sulla pace, Freder si unisce agli operai stanchi della loro misera condizione. Nel frattempo Rotwang crea il suo automa con le sembianze di Maria, che sarà però malvagia e spietata ammaliatrice, facendo perdere la testa agli uomini dei ceti alti e aizzando gli operai alla ribellione. Quella che era nata come una vendetta dello scienziato verso Fredersen, sfocia in una catastrofe nella quale gli operai, in preda ad una furia cieca, distruggono le macchine che tengono in piedi la città, portando all’inondazione la città bassa con il rischio che Metropolis sprofondi per sempre. Ma in tutta questa violenza il lieto fine avrà la meglio, sotto il motto: “Tra la testa e le mani è il cuore che deve fare da mediatore”.

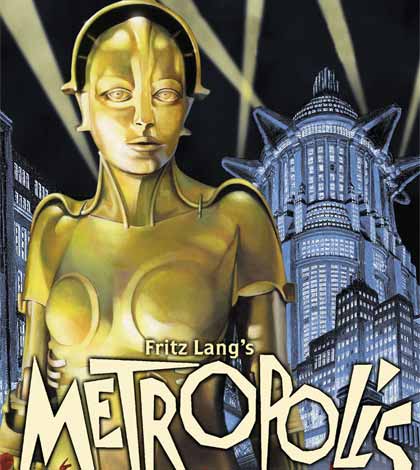

Il suo fascino sta soprattutto nella fusione di stili e piani temporali, in un’architettura costruttivista mista ad Art decò con un tocco di funzionalismo. Una curiosità interessante è il gong al centro della piazza della città, realizzato sulla base di un modello dell’architetto del Bauhaus Walter Gropius, mentre uno dei temi musicali che viene ripetuto più spesso è l’inizio de La Marsigliese. E’ stato il primo film ad andare oltre il concetto frankenstiano, per così dire, della riproduzione di un essere che abbia fattezze umane. Se il mostro del racconto di Mary Shelley era un cadavere ritornato in vita grazie alla scienza, qui Lang precorre i tempi, creando il concetto di cyborg, così vicino a noi. E siamo solo negli anni venti del novecento. E se il mostro creato dal dottor Frankenstein era un colosso orribile a vedersi ma in fondo dal cuore buono, corrotto poi dalla società che lo disprezzava, in Metropolis succede l’opposto. Un cyborg dalle fattezze di una donna vamp, che intriso di malvagità pura, porta alla distruzione un’intera città, sollevando ribellioni e portando la violenza tra il popolo. Una rappresentazione più cattiva dell’allegoria della Libertà nel dipinto di Eugène Delocroix, se avete capito a cosa mi riferisco. In questo film, non è la società che corrompe, ma è una macchina, un robot a farlo, distruggendo l’animo umano, non conoscendo la compassione e la mediazione. Solo l’uomo, o meglio, il cittadino ideale, potrà ristabilire l’ordine tra le classi sociali, mediando tramite una buona politica. Nonostante Lang fosse solo interessato al tema delle macchine, la sua genialità, esplicata attraverso le immagini, gli edifici e l’uso smodato dello stop-motion come metafora del progresso industriale, fa intendere che nella sua mente, fosse in moto qualcosa di più di una semplice storia fantascientifica.