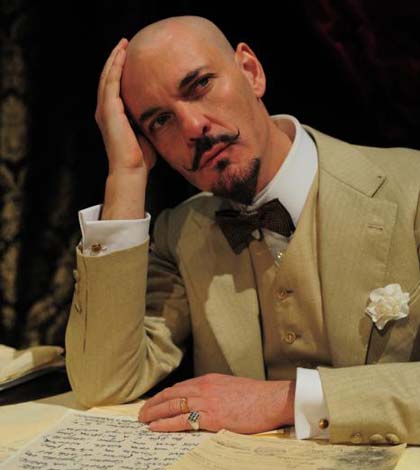

[rating=4] Inconfondibile, nel buio, a sipario chiuso, il formidabile accordo di Mi bemolle maggiore s’allunga in triade spezzata sopra il lungo pedale di Mi bemolle: il Preludio del wagneriano Rheingold è brano troppo caratterizzato per esser messo lì – come con malcelata noncuranza – a sigla (cifra) d’overture dello spettacolo. È allegoria di mitica creazione delle cose, d’inesauribile farsi del mondo, nascita del creato stesso e della natura che continuamente si rinnova nel placido scorrere delle acque del profondo Reno. No, non è certamente musica scelta a caso: indica certo – accompagna, conduce, affianca – il pregnante sentimento panico del Vate, la sua nevrotica esigenza del continuo mutare (ri)generarsi (ri)crearsi. E poi dal buio il notturno emergere di lui (Edoardo Sylos Labini) – come noi possiamo immaginarci sia lui, avatar riprodotto da moderna macchina del tempo – in veste da camera che ci parla come noi possiamo pensare potesse parlarci lui: è il senso della vita che come in un gioco sensuale di specchi continuamente rimandi all’opera, al romanzo al verso, e da questo ritorni alla vita e la (ri)plasmi come fosse poema. S’apre intanto lento il sipario, che par ferita aperta sulla carne stessa dell’opera – della vita – del poeta: lo studio del Vittoriale – e i suoi velluti e i suoi tappeti – sarà lo sfondo – unico! – per l’intera durata della piece, ospitando il presente i ricordi il futuro come in un distorto Christmas Carol. Al centro, inquadrato da spessa dorata pesante cornice, il disc jockey (Antonello Aprea) alla sua consolle. Qui nasce la musica, rielaborazione elettronica e mix dei brani legati al Poeta, e insieme cuore portante di quel Disco teatro frutto della ricerca portata avanti in questi anni da Sylos Labini e Aprea. Così la scena, già di per sé sfondo dei tableaux vivants che si succederanno per tutta la durata dello spettacolo – che rinviano ai tableaux vivants del Piacere – ha un centro e un cuore costituito, a sua volta da un altro tableau vivant in un gioco infinito di multipli annidati. E il dj, che un po’ vien fatto anch’egli somigliare al Vate, posto nel dorato quadro al centro, sul caminetto, ne potrebbe rappresentare l’antenato, non fosse per la moderna strumenteria che però contrasta col lampadario di Murano: non già d’antenato trattasi, dunque, ma di pronipote, rappresentante della nostra modernità. “Bisogna fare della propria vita come si fa un’opera d’arte” dice lui intanto e il Rheingold cede il passo all’ironica trionfante ouverture dei Meistersinger von Nürnberg: ancora Wagner e ancora un brano troppo particolare per essere un caso: non è forse il leit motive rigido e pomposo dei Maestri opposto al trillo dei violini del tema del Poeta, della novità che nasce incontaminata a distruggere per rinnovare definitivamente: personificazione e metafora dell’Abruzzese che col suo poetare spazzò via un po’ di vecchiume, a rinnovare l’illustre accademia dei Maestri Cantori di casa nostra.

Ho scelto di descrivere con maggiore accuratezza l’inizio di questo “Gabriele d’Annunzio tra amori e battaglie“, in scena a Napoli qui al Mercadante, perché in fondo questo folgorante esordio molto ci dice sul resto dello spettacolo: ne porta impressi gli essenziali caratteri, le modalità operative, che sotto le spoglie d’un apparente divertissement sulla vita del Vate nascondono e ben dissimulano uno spessore culturale notevole e certosino lavoro di ricerca e studio. Alla fine ne vien fuori uno spettacolo che può esser letto in molti modi, dall’apparente – ripeto – semplice fruizione d’intrattenimento a serio strumento di conoscenza del poeta e dell’epoca sua. Il testo, molto denso senza esser mai pedante, nelle sue numerosissime citazioni di brani di prosa, di poesia, di lettere, di discorsi, di spot pubblicitari (réclame, come si diceva), risulta alla fine – al tempo stesso – piacevolmente disinvolto ma preciso spesso tagliente sempre appropriato. E il testo si accompagna alle musiche, di cui abbiam già detto qualcosa, ma che son tante anch’esse – oltre che Wagner, abbiamo riconosciuto Liszt, Beethoven, Bizet, oltre che l’amato Debussy e varie canzonette d’epoca – e che insieme a luci scene e curatissimi costumi non solo restituiscono il senso e il sapore di un’epoca, ma (ri)creano quell’opera d’arte totale tanto vagheggiata e inseguita dal Poeta, che s’era dell’idea innamorato già sul finir del secolo quando, inseguito dagl’onnipresenti creditori aveva lasciato Roma per rifugiarsi a Napoli. Qui, frequentando l’ambiente culturale napoletano, aveva conosciuto i wagneriani e i nietzscheani, che tanta impronta lasceranno in lui. Qui conobbe l’idea stessa della Gesamtkunstwerk, che si convincerà poter realizzare solo col romanzo, al contrario di Wagner che l’aveva applicata all’opera teatrale. Così Edoardo Sylos Labini – che ne è protagonista notevole ed eclettico – e Francesco Sala – che ne è colto e preparato regista, insieme scrivono questo lavoro continuamente contaminando trasfigurando ricreando la vita del Vate – basandosi sui libri dello storico Giordano Bruno Guerri – come molto probabilmente sarebbe piaciuto tanto anche a lui.

Lo spettacolo ha un suo presente: sono gli anni della reclusione al Vittoriano. Il poeta qui s’è rifugiato, insieme alla fida governante Amélie Mazoyer (l’ottima e bella Giorgia Sinicorni) e alla pianista Luisa Baccara (Silvia Siravo). È vecchio, stanco, degradato dall’abuso di polveri bianche e sesso. Da questo incerto e ombroso presente si ricostruisce la vita del poeta, partendo dalla sua prima giovinezza della falsa notizia della sua morte sedicenne, strumentalmente sfruttata come procurata pubblicità del Primo vere. E poi la giovane duchessa di Gallese, Maria Hardouin (Alice Viglioglia) che sposa con matrimonio “di riparazione” e di cui si rievoca la gelosia e la testimonianza della prima (re)incarnazione del Poeta in Andrea (Sperelli) che del primo romanzo, Il Piacere, è protagonista e alter ego. Ma il tempo incalza e ritroviamo Gabriele a teatro – in platea con noi spettatori – ad assistere al monologo di Nora di Casa di Bambola: l’attrice d’eccezione è naturalmente Lei, Eleonora Duse (Viola Pornaro): sono gli anni centrali della vita del poeta, gli anni fiorentini, che si caricano della grande fertile stagione delle Laudi – rievocate però più tardi, nello spettacolo, con una emozionante interpretazione della forse troppo celebre Pioggia nel pineto – e che terminano con la pubblicazione del Fuoco, impietoso bilancio del fallimento della loro relazione. L’ennesimo trasferimento – in Francia, dove era già celebre – causa debiti, gli permette di frequentare Marinetti Debussy Mascagni… Ma è già tempo di guerra e il d’Annunzio soldato è rievocato raccontando della sua ferita, del periodo di cecità che porterà ai Notturni e alla perdita di un occhio. La “vittoria mutilata” lo porta a vestirsi da ardito e all’impresa di Fiume, rievocata anche nei suoi contraddittori risvolti nazionalistici e insieme libertari e anarchici. Dopo il “Natale di Sangue”, sdegnosamente il Vate si ritirerà nell’esilio di Gardone Riviera, che riempirà di preziosità e chincaglierie, accumulo di oggetti che sono stati d’animo, versi sonanti (“il verso è tutto!”), musica ridondante. Diventa così, il Vittoriale degli italiani, il Walhalla di questo novello Wotan (post)moderno ante litteram – cieco ad un occhio come quello – precursore della nostra modernità; e se un pregio ha questo lavoro – ne ha molti, in effetti – è di aver reso il personaggio nella sua schietta umanità, sofferta e pietosa, al di là e al di sopra delle inevitabili antipatie e – perfino a volte – repulsioni. Finisce, lo spettacolo, com’era cominciato: a sipario chiuso, avvolto nella sua vestaglia, “bisogna fare della propria vita…”. Gli applausi – intensi – e le chiamate in proscenio – numerose – hanno anch’essi una colonna sonora: è Roberto Murolo a render l’ultimo omaggio al Vate con A’ vucchella, scritta insieme a Francesco Paolo Tosti nel 1892.