Un’enorme pila di poltrone accatastate forma un trono barocco, alla cui sommità siede un violento e gradasso Re Lear (Elio De Capitani). Le pareti ai suoi lati, sorta di arazzi sospesi a mezz’aria, raffigurano spade con impugnature a forma di teschi. Sono simbolo di prepotenza, di aggressvità, di sopraffazione: è la lente tematica sotto cui si articola questa nuova lettura del dramma.

Ormai avviandosi verso la conclusione dei festeggiamenti per i suoi cinquant’anni di attività, il Teatro Elfo Puccini porta in scena un nuovo Shakespeare – il nono del percorso artistico del teatro meneghino. Nelle note di regia, Ferdinando Bruni e Francesco Frongia legano la scelta di King Lear alla consapevolezza di avere ormai «l’età giusta per fare questo viaggio». Certamente, da un punto di vista tecnico ed estetico, lo spettacolo dà testimonianza della maturità artistica degli autori. Nonostante le tre ore di lunghezza, la rappresentazione si dimostra infatti una macchina di ingegneria serrata e scorrevole.

La costruzione di una scena prospettica – dove le pareti laterali puntano trasversalmente verso il centro del palco – ricorda la gerarchica visione dei teatri rinascim,entali, dove all’ideale spettatore posto al centro della sala veniva riservata una prospettiva privilegiata. Eppure, proprio dietro le pareti che compongono l’impianto si celano gli intrighi che metteranno in pericolo il gerarchico status quo del regno. Ogni volta che uno degli arazzi si solleva, si palesano i tasselli dell’inevitabile crollo del sistema politico vigente: dalla discesa nella follia di Lear ai complotti di Edmund, dagli amori ai tradimenti e ai rinsavimenti tardivi.

Il Lear di De Capitani è un re aggressivo di fronte al quale tutti hanno timore. La sua progressiva perdita di lucidità non assomiglia, però, a una vera e propria discesa nella follia, quanto a un ritorno all’infanzia. Capriccioso e viziato, il vecchio re attua atteggiamenti eccessivi e lunatici, quasi bambineschi: urla, sbraita, indispone i propri interlocutori.

Forse proprio in questa prospettiva di un Lear-bambino-capriccioso si spiega la recitazione a tratti cartoonesca e macchiettistica dei personaggi che lo circondano. Le sue figlie maggiori, Goneril (Elena Ghiaurov) e Regan (Elena Russo Arman), assomigliano alle sorellastre di Cenerentola. Il figlio illegittimo di Gloucester, Edmund (Simone Tudda), risulta un cattivo da fumetti, con costanti ghigni al pubblico in rottura della quarta parete. Un effemminato Oswald (Nicola Stravalaci) riempie le scene con ‘cinepanettonioche’ gag comiche. L’unico vero adulto sembra essere Il Conte di Gloucester (Giancarlo Previati): riflessivo, ponderato, a tratti toccante, eppure incapace di sottrarsi agli infantili complotti e giochi di potere della pièce.

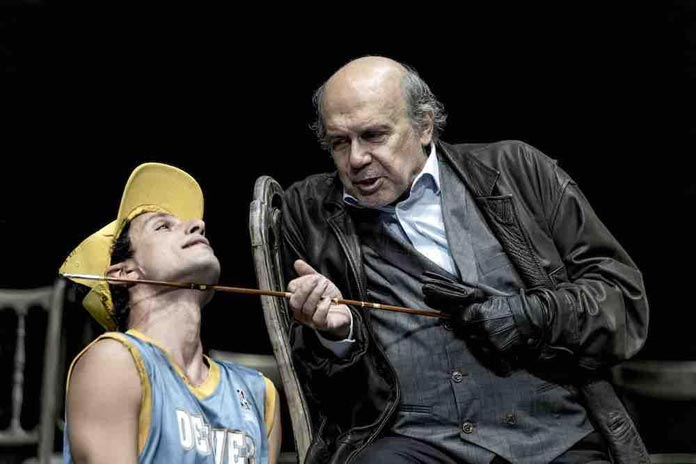

Da questo clima fiabesco emerge un particolarissimo Matto di Corte (Mauro Lamantia). Vestito con una maglietta da basket,un tutù e una cappellino-corona, è un fool assolutamente contemporaneo – uscito forse da TikTok o da Instagram. Le sue enigmatiche eppure rivelatrici sentenze vengono apostrofate con modernissimi complementi di vocazione, come “Bro” o “Zi”. È un matto ‘maranza’, ed è forse la soluzione più interessante di questa versione catoonesca del Re Lear.

Lo spettacolo si conclude con un ancoraggio alla contemporaneità, che prende quasi le sembianze di una chiamata all’azione. Mentre i personaggi indietreggiano verso il fondale, le parole di Albany vengono dirette al pubblico in sala. Consapevoli del clima di guerra e di sopraffazione in cui viviamo oggi, i “vecchi re” in scena avvocano alla responsabilità dei giovani in sala: «The oldest hath borne most: we that are young shall never see so much, nor live so long».