[rating=2] Assistere all’autentica Prima di un’opera lirica non è cosa che capiti frequentemente, al giorno d’oggi, essendo il genere, si sa, ben meno frequentato che all’epoca dei nostri nonni. Ma ogni tanto succede, e l’occasione non si può lasciar sfuggire: così è stato per questa nuova (per le scene) opera, Il ghetto – Varavia 1943. Composta sul finire degli anni ’60 da Giancarlo Colombini e, pur segnalata e premiata con targa d’argento al Concorso Internazionale Giulio Valcarenghi nel 1970, non è mai stata rappresentata, fino ad oggi: la Prima si è svolta, appunto, al Teatro Verdi di Pisa il 22 novembre grazie al convergere dell’intento sinergico del Teatro (nelle persone del Presidente della Fondazione Giuseppe Toscano e del Direttore Artistico Marcello Lippi) e della famiglia del compositore (nella persona del figlio Walter), tutti presenti all’inizio della rappresentazione, in una rapida ed efficace presentazione.

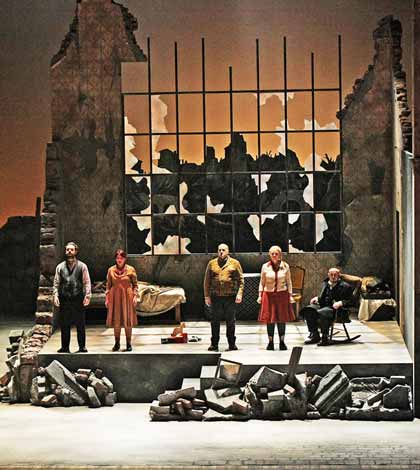

Giancarlo Colombini, allievo di Mascagni, scomparso nel 1991 a 85 anni, è autore di diverse opere liriche (Jade, Starez, Masha, incompiuta) e di composizioni liriche e strumentali per pianoforte, oltre che di musica sacra. Negli anni ’60, come detto, il processo Eichmann rivela al mondo le atrocità naziste ai danni degli ebrei: sull’onda di questa emozione, e rispondendo ad una nobile ispirazione moralmente altissima, decide di scrivere un’opera lirica sull’argomento della Shoah. Dapprima pensa ad una riduzione del Diario di Anna Frank, poi, giudicando il soggetto teatralmente poco efficace, insieme al giovane librettista Dino Borlone, decide di ambientare la storia a Varsavia nella notte in cui fu distrutto il ghetto, tra il 15 e il 16 maggio 1943, ad opera delle truppe d’occupazione tedesche: una sciagura immane, in cui furono uccise e deportate quattrocentocinquantamila ebrei. Questa nera pagina nella storia dell’umanità viene resa attraverso gli occhi e le azioni di alcuni personaggi, all’interno di una struttura che prevede tre atti ambientati in un’unica scena, che rappresenta la piazza del ghetto e, sulla destra, la casa diroccata della famiglia del vecchio Samuele, Marek con la moglie Sara e il piccolo Michele, la figlia di Samuele, Justa; ci sono poi il fidanzato di Justa, Isacco, e il fratello di lei, Feri, che fa parte della polizia ebraica, dunque collaborazionista.

Su questo palco verticalmente bipartito (la piazza/la casa) si svolge tutta l’azione dell’opera, alternando quindi momenti e dialoghi familiari tra i principali personaggi, con scene, flash, quadri che si svolgono in piazza: rastrellamenti, fucilazioni, soldataglia ubriaca, ragazze e bambini che tentano di fuggire, in un tentativo di evidenziare come la Storia dei popoli corra a volte parallela a volte perpendicolare alla storia degli uomini in carne ed ossa e come spesso a rimetterci, nel confronto e nello scontro, sian le persone reali, le loro esigenze, le loro vite. Così i vari personaggi vengono presentati con pensieri caratteri aspirazioni e speranze: dal credente e rassegnato Marek alla ribelle Justa che però lascia spazio nel suo cuore anche per l’amore nei confronti di Isacco; da Isacco che teme di uscir dal ghetto dove respirerà aria non ebrea, a Sara, che impazzirà per la morte di stenti del piccolo Michele, a Feri che disperatamente cerca di riallacciare i rapporti con la famiglia che ha tradito per salvarsi la vita. Alla fine decideranno tutti di restare e di morire, perché a noi spetta il dovere di dir che un uomo è un uomo!

Se questa è la vicenda narrata – eticamente, ripeto, d’altissimo rango – nella sua realizzazione si va incontro a momenti alterni: l’impressione generale è che sicuramente abbia nuociuto all’opera il lunghissimo periodo di mancata rappresentazione. Sovente, infatti – è successo anche ai grandissimi – il palcoscenico, a volte anche solo la prova generale, ben prima del debutto, sono occasione di ripensamento e ricucitura di parti e di brani. Spesso ho provato la sensazione, l’altra sera, che principalmente questo mancasse al lavoro di Colombini e di Borlone: una revisione generale che consentisse di aggiustar questo e riparar quello, allungar qui e accorciar lì, un sapiente lavorìo di rifinitura generale che sbozzasse la materia grossa e mettesse in opera il lavoro finito, ben apparecchiato alla bisogna, come dicevan gli antichi. Un’opera teatrale è infatti lavoro delicato, che si regge su equilibri sottili, su ombre rarefatte ed estreme vaghezze e una cosa è vederlo scritto, ben altra è guardarlo recitato, e questo vale a maggior ragione per un’opera lirica che di per sé, per la presenza della musica e del canto, accentua di gran lunga la distanza tra il reale e il rappresentato, rischiando, ove tutto non sia ben calibrato, il disastro e il ridicolo.

Agli autori, purtroppo, è mancata, non per colpa loro, la possibilità di poter effettuare questa messa a punto finale; e se questo vale sicuramente per la drammaturgia, per il testo e l’intreccio e il farsi della vicenda teatrale – che ben deve avvalersi di dialoghi e non di proclami, che appartengono al genere oratoriale – allo stesso modo è vero anche per la musica, che rischia a volte di prender l’aire e sfuggir per conto suo, al di là dei ricordi di tanta musica dell’andato secolo ch’essa suscita e rammenta. Ma, anche in questo caso, n’avesse avuto l’Autore maggior coscienza, le tante memorie e nostalgie potevan abilmente trasmutarsi in perle inserite in un tessuto ben ordito, gemme che di più rilucevano tra stoffe preziose.

L’orchestra, diretta da Gianluca Martinenghi è sembrata a volte accentuar la disfasia tra lo strumentale e il canto, più che tentar d’attenuarlo, ed anche la regia di Ferenc Agner è parsa perlopiù distratta e le scene e gli attori lasciati un po’ a se stessi: sarebbe bastato a volte attenuare un po’ le luci tra l’una e l’altra porzione del palco per ottenere un qualche effetto cinematografico di profondità di campo, di zoom: tutto il teatro della seconda metà del novecento (almeno) deve tener conto del linguaggio cinematografico, anche solo per escluderlo, e invece qui s’assisteva più che altro a un recitar sommesso e stanco da parte del cast, composto da Marina Shevchenko (Justa), Gianni Mongiardino (Isacco), Italo Proferisce (Marek), Laura Brioli (Sara), Gianni Coletta (Feri).