Dopo il dittico verista Mascagni-Leoncavallo, la stagione operistica del Verdi di Pisa prosegue con il capolavoro esotico di Puccini, ovvero Madama Butterfly.

L’idea primigenia dell’opera risale al luglio del 1900, quando Giacomo Puccini venne colpito dal fascino dell’Oriente a Londra, assistendo all’omonima tragedia in un atto di David Belasco, che a sua volta traeva ispirazione dal racconto “Madame Butterfly” dell’americano John Luther Long. L’ispirazione arriva per Puccini un anno dopo quando inizia il lavoro di composizione dell’opera, ma sarà un’avventura tormentosa quella della partitura pucciniana, che viene completata dall’estate del 1901 al dicembre 1903. La prima mise en scence della Madama Butterfly, del 17 febbraio 1904 al Teatro alla Scala di Milano risultò, tuttavia, infausta, accolta da fischi impietosi (sobillati da una claque ostile al maggior compositore italiano del momento e al suo editore Ricordi), e ciò indusse Puccini ed i due librettisti Luigi Illica e Giuseppe Giacosa a rimettere mano alla composizione.

Da qui ebbe così inizio un processo sistematico di revisione, che rende l’opera uno dei casi più complessi della filologia musicale di tutti i tempi.

Finalmente, il 28 maggio dello stesso anno, al Teatro Grande di Brescia, la Madama Butterfly ricevette tutti i consensi che un tale capolavoro si merita.

“Madama Butterfly è l’anatomia di un suicidio; il suicidio avviene dopo una lunga catena di rimozioni, diversioni, dilazioni con la quale una geisha dall’aria innocente e dalla consapevolezza estrema fa continuamente finta di non vedere e di non capire”, per citare le parole di Cesare Garboli. Si tratta propriamente di un’opera di morte, carica di esistenzialismo: dissanguandosi, tende al dramma liturgico, alla ripetitività, al cerimoniale sacro di segno invertito, che celebra una mancanza di fede.

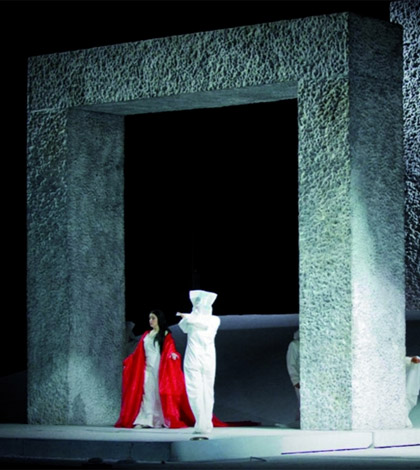

La regia di Vivien Alexandra Hewitt, ben applaudita, si mostra essenziale nel delineare con semplicità e acume il dramma della decisa e fragile fanciulla ghermita e trafitta, ed anche le scene di Kan Yasuda seguono la medesima filosofia, crude e minimaliste: un giardino zen con tre pietre levigate, impreziosite nei momenti di maggior pathos dalle luci mirate di Fabrizio Ganzerli, realizzate da Toni Martignetti, ed una serie di due colonne monumentali e austere per la sacralità del secondo e terzo atto, laddove cala una nuova serie di colonne come porta insormontabile nell’apice del dramma e della tragedia.

Per il pomeriggio del 13 novembre sul palco un buon cast, con una ben plasmata Cio Cio San di Mihoko Kinoshita, brillante soprattutto nell’enfasi dell’acuto, ora fragile nel completo travolgimento amoroso, ora capricciosamente decisa ed ostinata nella sua chimerica certezza di moglie; ben piantato il B. F. Pinkerton di Park Sung Kyu, sincero nel suo trasporto amoroso presto eluso, con poche imprecisioni di pronuncia. Convincono anche la bella interpretazione della fedele ed emotiva Suzuki di Hermine Claude Huguenel ed il paterno amico Sharpless Sergio Bologna.

Roberto Zarpellon dirige con impeto l’Orchestra del Festival Puccini, che mostra qualche cedimento negli archi e nei corni.

Tutto esaurito per un pubblico soddisfatto.