Ultimi giorni per una mostra imperdibile in uno dei luoghi più affascinanti di Firenze, Villa Bardini, il cui giardino sarà accessibile gratuitamente per i residenti a Firenze: Novecento sedotto. Il fascino del Seicento tra le due guerre. Da Velázquez a Annigoni, presso il Museo Annigoni fino al 7 giugno.

Un’affascinante mostra di circa 50 opere, organizzata dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, curata da Anna Mazzanti, Lucia Mannini, Valentina Gensini, dedicata alla pittura italiana degli anni Venti, Trenta e Quaranta del Novecento, ovvero anni dedicati alla riscoperta del Seicento italiano grazie alla mostra inaugurata proprio a Firenze nel 1922 “Mostra della pittura italiana del Seicento e del Settecento” a Palazzo Pitti: promotori di questa rinascita made in Italy tesa a riportare gli artisti nel Bel Paese, sono grandi critici e collezionisti quali Longhi, Maragoni, Ojetti, de Chirico, Sarfatti.

«È visitando una galleria d’arte antica che si capisce di più quale dei nostri contemporanei passerà alla storia e con onore!» affermava Nino Bertoletti nel 1925. Ed ecco allora un percorso che indaga quel clima suggestivo e stimolante che accostava moderno ed antico, e fa colloquiare i nudi di Primo Conti e Felice Carena con quelli di Artemia Gentileschi, riscoprendo i chiaroscuri e la ricerca caravaggesca di forme semplici e chiare, il virtuosismo seicentesco, insieme ad un’ansia e violenza tutta novecentesca, come si evince in Baccio Maria Bacci, Sull’argine (1922): «Sono preso dall’ansia di fare […] non so più verso quale arte dirigermi. Anche la tela Sull’argine è piena di violenza», affermava nei suoi diari del 1922.

La seconda sezione è dedicata “Al gusto del Seicento attraverso i generi e le tecniche”. Partiamo dalla natura morta, che rappresenta, per gli artisti del Novecento, il modo per «collocarsi fuori dalla contingenza», «è la sapienza inquietante di ricercare un tempo perduto, slittato in altri spazi». Nella sala svetta l’inedito Pesci (post 1683) del napoletano Giuseppe Recco, bello nelle sue dispiegate varietà ittiche, facinoroso nella liricità del colore, che mostra un «tocco spiritoso, tutto sprezzante sui riflessi» dei guizzi dei pesci, ancora semivivi e sui succulenti «crostacei dalla veste verrucosa e aspra» risolta a tocchi di luce su una base scura. Ma troviamo anche le nature morte di De Chirico, ovvero Le verre de vin (Frutta, pesce e merlo) (1923), dai caldi chiaroscuri, i «teatrali cortinaggi», l’effetto smerigliato del calice dove il «vino è da tagliarsi con il coltello», ancora di Marussig Natura morta (1924), diTrombadori Natura morta con panettone, frutta esotica e fagiano (1924) e dell’armeno Gregorio Sciltian, che prende come metro costante della natura e della vita Caravaggio e Velázquez, per indagare le forme essenziali del repertorio di rustiche cucine, lasciandosi ispirare per creare “iperboliche” sfericità e torniture nelle quali si vede raccolta tutta la sua sapienza di conoscitore d’arte antica.

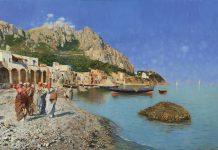

Si giunge quindi nella sala del paesaggio, genere che si fa autonomo nel Seicento, per tornare in auge in un Novecento in cui, per usare le parole di Baccio Maria Bacci, «saranno sofferte le esperienze, e realizzate le scoperte che lentamente porteranno alle nuove visioni. Le quinte di grandi alberi a cui si appoggia la massa della composizione, in primo piano sia a destra o a sinistra dello spettatore, sia da tutt’e due i margini laterali del quadro, e che occupano tutta l’altezza del dipinto mostrando i tronchi poderosi e cupi, la frappa densa e a masse tondeggianti, inquadrano il piano e le colline sparsi di casolari, i monti lontani e il cielo. L’orizzonte arriva generalmente a quattro sesti d’altezza partendo dalla base. La profondità è data dagli accidenti del terreno in primo piano e dalla cupezza che l’ombra di questi grandi alberi vi proiettano sopra […]. Nella economia compositiva del paese classico queste masse di alberi sembrano avere la stessa funzione ed importanza di spazio e di tono che hanno avuto negli ultimi centocinquanta anni, fino agli epigoni di Cézanne, le facciate scialbate di una casa di sobborgo o di campagna».Pietro Annigoni stesso racconta: «Provo nostalgia al ricordo della mia gioventù, quando il paesaggio mi affascinava. In particolare mi affascinavano Poussin e il Seicento. Passavo intere mattinate al Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, a guardare quello che era stato fatto nei secoli. Mi sembrava di percorrerli ad uno ad uno, quei paesaggi. Da ragazzo mi arrabbiavo perché mi pareva di non trovare nel vero la poesia che scoprivo nei disegni». Parole che portano direttamente a quella costante dell’eterno pellegrino di spalle che scruta nostalgico l’affresco arcaico del Paesaggio con figure (o Il traghetto) (1947) fino a raggiungere le cupe atmosfere de La partenza (1935) che ricordano la Tempesta di mare con naufragio (1687 ca) di Antonio Francesco Peruzzini.

Dopo il rapido passaggio alla fine del Novecento, sintetizzato nel confronto tra il Compianto sul Cristo morto (1615) di Orazio Borgianni e il fotogramma finale del film Mamma Roma (1962), con il quale Pier Paolo Pasolini dichiarò simbolicamente il suo rapporto con la cultura figurativa caravaggesca, si giunge nell’ultima sezione, ovvero “Da Caravaggio alla realtà moderna”. Qui svetta il capolavoro emblema della mostra, ovvero Bacco all’osteria di Gregorio Sciltian (1936), d’ambito chiaramente caravaggesco: l’autore traveste i personaggi da tifosi del Milan, possiamo riconoscere la Gazzetta dello Sport; ma ecco un’epifania, compare Dioniso/Bacco, tutti restano sbigottiti, mentre alle loro spalle incombe un paesaggio metafisico, fatto di cupe ciminiere. Antico e moderno si fondono con una padronanza unica in un onirico realismo.

«Novecento sedotto», ricorda Michele Gremigni, presidente dell’Ente Cassa, «è un’eccezionale occasione per proporre opere inedite, come le nature morte di Recco e Trombadori, insieme ad alcuni importanti restauri, primo fra tutti quello dell’Acquaiolo, risultato autografo di Velázquez, con una datazione addirittura precedente a quella della celebre variante della National Gallery di Londra. Sono lieto che a ospitare la mostra sia il Museo Annigoni, che conferma il suo ruolo vivo di centro studi e sperimentazioni».

Ottima l’organizzazione, che ad orari cadenzati propone visite guidate gratuite all’affascinante mostra, sicuramente da non perdere.