[rating=4] Al Museo Correr di Venezia è possibile visitare, fino al 30 agosto prossimo, la mostra “Nuova Oggettività. Arte in Germania al tempo della Repubblica di Weimar, 1919 – 1933”. Si tratta di un’esposizione di grande interesse storico e artistico: per la prima volta in Italia il pubblico avrà l’opportunità di ammirare opere rappresentative di temi e tendenze fortemente legati ad un periodo dai grandi risvolti per la storia contemporanea.

La mostra è organizzata dal Los Angeles Country Museum of Art (LACMA), dove approderà nell’autunno di quest’anno, in collaborazione con la Fondazione Musei Civici di Venezia e con 24 ORE Cultura – Gruppo 24 ORE. A seguito delle drammatiche vicende causate dalla prima guerra mondiale, la Germania si trovò prostrata da ragguardevoli perdite territoriali ed economiche. Per far fronte all’enorme debito, provocato dal conflitto, fu costretta a una repentina e disastrosa svalutazione della propria moneta. Come conseguenza si ebbero numerosi tentativi insurrezionali che videro schierate una contro l’altra le varie classi sociali. In queste condizioni, al limite della guerra civile, nacque un nuovo regime parlamentare, la repubblica di Weimar.

In luogo della Berlino fortemente legata alla tradizione imperiale, fu scelta la cittadina della Turingia dove si insediò l’assemblea costituente e prese avvio il governo. Nonostante la costituzione fosse molto innovativa, con traguardi sociali moderni, la democrazia tedesca apparve, fin da subito, assai debole e scossa da forti dissidi interni. Superato il fallimentare colpo di stato di Hitler, tra il 1923 e il 1929 vi fu un periodo di relativo benessere e di grande creatività artistica, letteraria e musicale. Fu la grande crisi economica del 1929 a far precipitare la situazione, con l’ascesa sempre più repentina del nazismo che di lì a poco avrebbe chiuso l’avventura della repubblica di Weimar. Poco più di un decennio ma intenso e fertile, per quanto riguarda le attività culturali: dal tramonto dell’espressionismo, al fervore dei dadaisti, fino alla fondazione dell’innovativa realtà del Bauhaus.

Provenendo in larga parte dall’esperienza del conflitto, gli artisti scelsero un tipo di rappresentazione particolarmente realistico e per questo subito additato come un nuovo stile. Tanto i critici, quanto i direttori dei musei tedeschi coniarono numerose definizioni: Neue Sachlichkeit, post espressionismo, neonaturalismo, verismo e realismo magico.

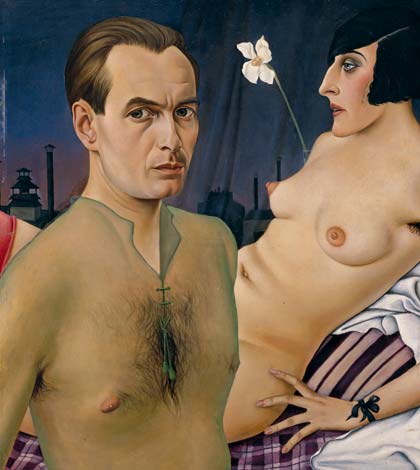

È la mostra, intitolata Neue Sachlichheit (Nuova Oggettività), che si tenne a Mannheim nel 1925 a rendere evidente la presenza di un gruppo eterogeneo d’artisti, accomunati dallo scetticismo per la direzione intrapresa dalla società tedesca e per la sempre più labile condizione umana. Non più la soggettività, assecondata dalle distorsioni espressioniste, ma la volontà del reale, del preciso, dell’oggettivo. I “dorati anni venti”, come vengono definiti i sei anni che vanno dal 1924 al 1929, videro un ritorno alla stabilità, con il conseguente miglioramento delle condizioni di vita. Questa situazione consentì la ripresa dell’economia, con riscontri positivi riguardo le possibilità ricreative, morali e sessuali della società. Con il benessere assai più tangibile, vi furono evidenti mutamenti nell’identità maschile e femminile: dopo la grande guerra, che aveva decimato gli uomini, le donne iniziarono a imporsi in ambito sociale e politico. L’emancipazione e il diritto di voto si aggiunsero alle tante conquiste tecnologiche, benché una piena stabilità e libertà fossero ancora lontane. Il concetto di Nuova Oggettività, ideato nel 1923 dal critico Gustav Friedrich Hartlaub, si presentò ripetutamente, quasi a monito del “ritorno alla solidità e alla correttezza classica, nella resa scultorea della forma”, costituito dai giovani artisti tedeschi. L’attenzione per i dettagli, suggerita dalle esperienze tardogotiche e rinascimentali, è ulteriormente evidenziata dalla brillantezza della pittura, fortemente attratta dalla ritrattistica.

Le cinque sezioni tematiche in cui è suddivisa la mostra veneziana raccontano con intensità le caratteristiche peculiari della Repubblica di Weimar. La vita nella democrazia e gli strascichi della guerra introduce, quasi brutalmente, lo spettatore nell’Europa del dopoguerra: il collasso umanitario trova forma nelle immagini brutali e caotiche che raccontano, con immediatezza, le atrocità, fisiche e mentali, causate dal conflitto. Gli scorci urbani degradati fanno da sfondo alle vittime dello scontro bellico ma non tralasciano gli operai disoccupati, le prostitute e le donne assassinate (si parla di lustmord, omicidio a sfondo sessuale).

La città e la natura del paesaggio esprime quell’annoso dissidio tra la vita spesa in campagna, legata forzosamente a qualcosa di passato, e l’esistenza cittadina, frenetica, ricca di stimoli ma alienante. Nel tentativo di contrastare la rapida imposizione dell’industrializzazione, vengono rievocate con nostalgia le situazioni bucoliche e apparentemente più semplici. La fredda oggettività che caratterizza tanto l’architettura, quanto la pittura, impone il rigore geometrico, disumanizzato, e la ridotta gamma cromatica, quasi irreale e idealizzante.

Nuove identità: tipi umani e ritrattistica spazia attraverso un’ampia galleria di uomini, donne e bambini della Germania di Weimar. Pur definendo l’appartenenza ad un determinato gruppo sociale, le opere in questione danno una visione riuscita delle tensioni esistenti tra realtà collettiva e individuale. Notevole attenzione è riservata alle nuove identità che mettono in crisi le convenzionali distinzioni di genere e sessualità. La donna, in particolare, ascende a manifesto del rinnovamento nella concezione estetica e morale, in una società che accetta, pur con qualche tumulto, la crescente emancipazione.

L’uomo e la macchina rimarca l’accelerazione impressa al processo d’industrializzazione: tra lo spaesamento destato dall’ambiente e l’ardore per il progresso, le opere della Nuova Oggettività oscillano nel rendere il potere delle nuove tecnologie e, al contempo, l’effetto disumanizzante provocato dalla serialità delle azioni.

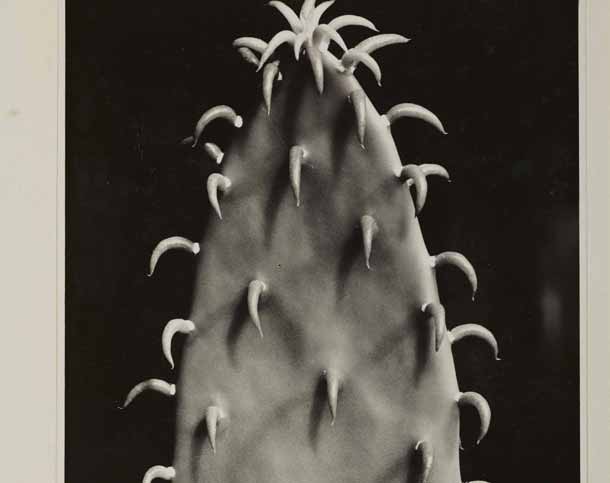

Natura morta e beni di consumo estrinseca l’ambivalenza tra la miseria causata dalla crisi economica e la profonda ricchezza di alcuni sparuti individui. In questo contesto gioca un ruolo privilegiato la modernizzazione che, grazie alle conquiste tecniche, favorisce la produzione, su larga scala, di oggetti di varie tipologie. Nel decennio precedente l’ascesa al potere del regime nazista, gli artisti manifestano una crescente curiosità per quanto riguarda i manufatti d’uso quotidiano: si passa da utensili quasi banali, ai nuovi elettrodomestici e alle piante, presenti in tutte le più rinomate famiglie cittadine.

La mostra, allestita con intelligenza e corredata da esaurienti pannelli esplicativi, raccoglie opere di Otto Dix, George Grosz, Max Beckmann, August Sander, Christian Schad, dando però spazio anche a nomi meno noti quali Heinrich Maria Davringhausen, Georg Schrimpf, Carl Grossberg. Il percorso espositivo è ampio e illuminante, decisamente indicato per approfondire un’epoca che, tra luci ed ombre, ha incarnato ideali e bassezze di un’intera generazione.