Fu l’evento del Napoli Teatro Festival del 2017: la struttura stessa del Bellini, glorioso teatro napoletano, venne forzata, alterata come se filtrata attraverso uno specchio deformante, fino ad assumere anche nella forma – dando per scontato che ciò aiutasse pure il mutar della sostanza, o quantomeno della percezione che di essa ne abbiamo – le sembianze del teatro elisabettiano, di gran palco al centro di un vortice di spettatori: per far ciò fu necessario il sacrificio – quasi per intero – della platea (un pallido ricordo ne restava incarnato e testimoniato da alcune scomode panche sistemate verso l’ingresso). In quell’estate, tre tragedie e le tre commedie del bardo, opportunamente abbinate, furono presentate in tre diverse sere, secondo la brillante e stimolante idea dei fratelli Russo, accostando una commedia e una tragedia, com’era in uso, del resto, all’epoca in cui furono scritte.

Tornano, in questi giorni al Teatro Bellini, qui a Napoli, invece – e in una sala in cui la forzata trasformazione è venuta a patti con le innate caratteristiche del teatro all’italiana, salvaguardando la maggior parte delle file di platea – due tragedie nella stessa sera, il Giulio Cesare per la scrittura di Fabrizio Sinisi e la regia di Andrea De Rosa, e il Tito Andronico di Michele Santeramo diretto da Gabriele Russo, due lavori accomunati dalla riflessione sul potere e sul suo esercizio, in particolare sulle conseguenze, violente e sanguinose, che implica. Potere che inevitabilmente, pervicacemente, perniciosamente si impadronirà, come demone malefico, delle persone di cui si serve e che si illudono, invece, di liberamente esercitarlo: si riappropria, il Potere, del vecchio Tito, che pensava la sua canizie metterlo al riparo dal perverso meccanismo che tanto bene conosceva; ed è stato Cesare a partorire il pensiero della dittatura oppure la necessità di superare i vecchi schemi della repubblica a generare Cesare? Quel che è certo è che i meccanismi duri e ben oleati del potere e dell’invidia che esso suscita – che tanto somigliano, fino a identificarsi con essa, all’analoga spirale della tragedia che avviluppa e porta via uomini e pensieri e cose – fanno presto a tingersi di sangue, di morte e di lutto.

Se volessimo trovare un fil rouge che in qualche modo e, almeno parzialmente, accomuna i due lavori, esso andrebbe cercato probabilmente nei meccanismi che il rifiuto del potere – padrone geloso e vendicativo – genera e porta fino alla fine. Non ha forse respinto, Cesare, per ben tre volte la corona di re che gli era stata offerta dal Senato? E il vecchio Tito non ha forse rifiutato il titolo di Imperatore, che già il Senato e il Popolo romano eran pronti a sottrarre ai due litigiosi figli del morto Imperatore? Le conseguenze del rifiuto del potere saranno imprevedibili e atroci e ricadranno sempre, in qualche oscuro modo, per vie tortuose e insolite, sui loro figli, nel bene e nel male. Così, il tono lieve ed elegante che ritroviamo nella riscrittura di Tito – a detta di tutti i critici del Bardo, forse l’opera sua peggiore – esorcizza in questo modo il sangue e il tono truculento, da Grand Guignol violento e sanguinario, con cui Shakespeare rappresentò con nuda crudezza la complessa macchina di morte costruita su corruzione e intrigo.

La riscrittura di Michele Santeramo mette in primo piano la stanchezza dell’eroe, il vecchio generale Tito (Fabrizio Ferracane), il suo ritorno a casa – come ogni ritorno a casa dopo Ulisse – ha modo di riempire i suoi giorni fin da subito, perché “il popolo” – nella fattispecie incarnato nella persona del fratello Marco (Rosario Tedesco) – vuol “farlo re”, mentre lui vorrebbe solo riposare, leggere un libro, starsene da parte a scrivere le sue memorie, forse. La trama è aggrovigliata e ingenua insieme, molti i personaggi e le situazioni che mettono in relazione la famiglia del vecchio generale con quella del vecchio imperatore, morto poco prima, e con la disputa per la conquista del potere, il tutto condito, come voleva il pubblico del particolare tempo in cui fu scritto il dramma, con tanto sangue e troppa inutile violenza: prima tragedia del giovane Shakespeare, fu rappresentata probabilmente tra il 1590 e il 1592, sul modello sangunilento e morboso de La tragedia spagnola che Thomas Kid aveva messo in scena con gran successo pochi anni prima.

Erano quelli, per la Londra d’Elisabetta, gli anni del travagliato e luttuoso lento consolidamento del potere, anni di sangue e d’oscure trame a corte, come quelle che portano all’omicidio di Bassiano (Roberto Caccioppoli), di cui viene accusato, e per questo giustiziato, il figlio di Tito, Marzio (Filippo Scotti), mentre ne era responsabile Aronne (Daniele Russo) – la scoperta del complotto Babington, con successiva impiccagione, sventramento e squartamento dei congiurati è del 1586 –, d’esecuzioni in piazza che ricordano quella d’Albabro (il piccolo Leonardo Antonio Russo), figlio della regina Tamora (Martina Galletta) – l’esecuzione di Maria Stuarda è del 1587) –, di guerre infinite con paesi lontani da cui gli eserciti imperiali ritornano vincitori, come Tamora e i suoi figli, condotti schiavi a Roma (Sir Francis Drake sconfigge l’Invincibile Armada di Filippo II nel 1588). Una lunga, spaventosa scia di sangue che intorbida le coscienze, che arrossa le strade e le piazze della città, che si ripete coattivamente sulle scene dei suoi teatri, esasperando gli animi, esaltando le folle, abbrutendo uomini e cose. Ed è facile vedere allora la scena che copia la vita, il teatro che rincorre la storia, imitandone i vezzi, le ombre, le luci.

E il sangue s’accompagna all’orrore del doppio stupro di Lavinia (Francesca Piroi), alle impiccagioni in piazza di neonati, al mozzarsi delle lingue e delle mani, in una progressiva intensificazione del turbamento e dell’orrore, mitigata alquanto, questo sì, dal necessario straniamento, insistito, enfatizzato, caricato al limite estremo del possibile, negli attori che continuamente entrano ed escono dalla parte, commentando se stessi e guardandosi come dal di fuori, sedendo in sedie fuori scena quando non impegnati, oppure fungendo da servi di scena, manovrando funi, paranchi e carrucole, negli attrezzi di scena che pendono dal soffitto, corone, stoviglie, coltelli, così da ricordare, in qualsiasi momento, a te che siedi in platea, che di teatro si tratta.

E che di questo, in effetti, si tratti, di purissimo gioco teatrale, cioè, che ripete i suoi ritmi articolandosi di replica in replica, sempre uguale e sempre diverso, lo vedi fin dall’inizio, che comincia esattamente dal quadro di gruppo finale, dall’inchino al pubblico e dal chiacchiericcio del dopo spettacolo che segue, per poi iniziare appena poi sul serio dalla prima scena, un ciclo infinito che ogni volta, come un disco rotto, si costringe a ripetersi fino alla fine per poi ricominciare, come la vita, coi suoi ritmi, coi figli (e i figli – di Tito, di Tamora, del vecchio Imperatore – sono i veri protagonisti della tragedia) che ripetono gli errori dei genitori, un meccanismo infernale e diabolico senza fine. Fin all’epilogo, al banchetto regale servito alla coppia imperiale con le teste dei figli di Tamora sotto forma di torta, ossa e sangue come farina e uova, lascito di carne, pelle e viscere, mentre il sangue scorre letteralmente a fiumi incanalato in tubi di gomma come vino d’annata, servito a tavola, pasto della vendetta come quello che Atreo servì al fratello Tieste: ma, anche qui, l’emozione, il turbamento, l’orrore sono, se non annullati, quantomeno sorvegliati dall’ironia e dall’eccesso che, alla fine, si trasforma, deborda, tracima in grottesco.

Quando, dopo l’intervallo, le luci si riabbassano in sala – il tonfo di quella terra che ricopre la gran buca centrale (è forse lì, Cesare, mentre Antonio spala e spala e spala la terra?), ritmato come cuore pulsante, come ossessione vivente, come nuda sinfonia onirica, sfasato rispetto ai tempi e ai ritmi dell’uomo come può esserlo l’indifferente ciclo della storia e dell’universo – i dubbi sono alle spalle, i ripensamenti impossibili, le tormentose angosce della vigilia evaporate come le brume nebbiose di quel mattino al sole ancora invernale, gli ignorati e dimentichi indovini ancora e ancora inutilmente continueranno a insinuare nei cuori la sottile angoscia delle idi di marzo.

È cosa fatta. Eppure è ancora buio sulla terra. Cesare è morto. E la scelta di affidare le “sue” frasi, le “sue” considerazioni, i “suoi” pensieri ora all’uno ora all’altro dei congiurati – i ricordi e gli incubi loro, che escon fuori dalla pelle come farfalle dalle crisalidi incartapecorite e morte – è quantomai eloquente circa il divenire di Cesare e del suo destino: si sminuzza, l’eredità di Cesare, il Corpo di Cesare – il Corpo di Roma – Corpo e Sangue che (ri)vive nei gesti dei suoi figli assassini in pari misura che degli altri suoi figli legittimi(?) eredi, retaggio di dolore e gloria immolato per Roma, in nome di Roma, per il bene di Roma perché “voleva farsi re”, meglio uccidere il serpente quando è ancora dentro l’uovo, prima che spanda il suo veleno.

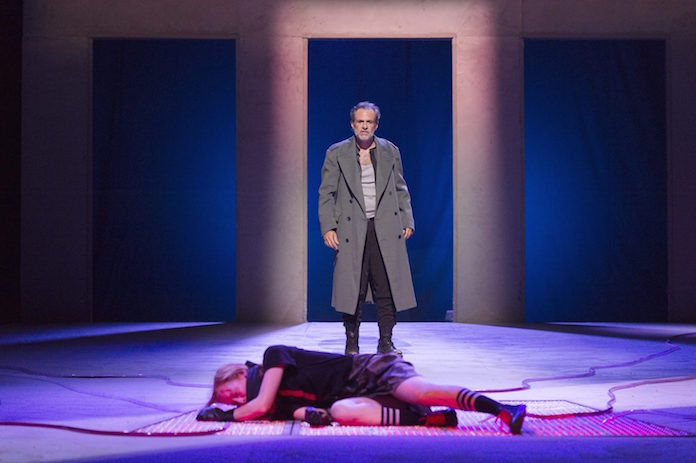

Cesare è morto e tu, ancora incerto – come sempre posto di fronte alle scelte dell’insanata e insanabile giustizia della politica – se chiamare buoni i cattivi e cattivi i buoni, seduto stai nei buio: per primo guardi Bruto, che emerge dalla sua buca (è un viaggio agli inferi, t’immagini, e son quelle già le tombe degli eroi che combatterono per ingiusta causa, e ti sembra di sentir padre Dante che, poco da te discosto, ti descrive l’abitante di questo luogo sospeso: dalla cintola in sù tutto il vedrai). In questa rivisitazione/ricombinazione del Giulio Cesare di Shakespeare, Fabrizio Sinisi s’immagina un mondo già privo del protagonista, ma pure di molti comprimari: restano, ad abitare questo Giulio Cesare sospeso nella gran notte della Storia, solo Bruto (Isacco Venturini), Cassio (Daniele Russo) e Casca (Nicola Ciaffoni), che vengono sistemati dal regista Andrea De Rosa ciascuno nelle tre buche piccole di cui è provvisto il palcoscenico, mentre nella grande, al centro, un uomo vestito di nero, che poi si rivelerà essere Antonio (Rosario Tedesco), inesausto spala una gran massa di terra, almeno per larga parte della pièce, all’interno della buca, verso quel mondo sotterraneo che probabilmente è il vero protagonista della Storia, di questa storia.

Estremamente caratterizzati, i tre cospiratori non sono tutti uguali: Bruto è l’ansia, l’angoscia che corrode, l’intellettuale che sente gravare su di sé il dubbio e il giudizio della Storia, perché se Cesare andava fermato, non è detto che con la sua uccisione il male sia vinto: era Cesare che generava il male, la tirannia, oppure il contrario, Cesare altro non era che espressione del momento storico, della particolare esigenza e condizione che, in qualche modo, lo “usava”, incarnandosi in quel particolare Corpo, ma pronta a reincarnarsi in un altro, purché disposto, in cambio del potere, a lasciarsi usare?

Casca è il topo che abita i bassifondi della Storia, che trova nell’eliminazione del potente di turno l’ebrezza dell’unico momento di problematica gloria della vita sua, senza porsi altro problema che la paura di possibili conseguenze personali al suo gesto, una volta tanto, irreparabile. Poi c’è Cassio. Cassio l’anima nera. Cassio il rivoluzionario. Cassio dalle parole d’ordine, gli slogan demagogici che gareggiano con quelli del nemico, Cassio il puro, segno e visibile sacramento dei tanti incorruttibili uomini onesti della storia. Infine, a parte, c’è Antonio, che fa presto a reinterpretare il potere, nella rivisitazione della sua celebre orazione, obliqua, ambigua, come gli “uomini d’onore” cui si riferisce: non fa in tempo a finirla che già si ritrova nei panni del possibile tiranno, in una condizione di perfetta simbiosi con il dominio e la potenza.

Sappiamo tutti come andrà a finire, ma intanto l’appuntamento è a Filippi, nella battaglia che d’un tratto diventa archetipo di tutte le guerre della storia, dei soldati che marciano convinti innestando il microfono sull’asta come la baionetta sul fucile, battaglia di parole, battaglia che – pure – si svolge in un teatro (non dimenticarlo), è messa in scena, è, più modernamente, televisione, distruzione/distrazione di massa, e che nel gran rumore dei suoni e della parole finisce nel frantumarsi delle speranze di Bruto, nell’agonia dell’odio di Casca, nel morire dei progetti di Cassio.