Contraddicendo Copernico, il faro in scena, montato su una pista circolare, descrive la sua orbita delimitando, in un universo altrimenti ignoto e buio, il piccolo mondo d’Aminta, che da quella luce prende forma e vita: sfida insidiosa e vinta, quella di Antonio Latella e della sua stabilemobile, qui al Teatro Nuovo di Napoli, di portare in scena la favola pastorale dal sonoro testo – ad arte rimontato da Linda Dalisi – con cui il giovane Torquato Tasso, in un secolo ormai troppo lontano, si guadagnò i primi onori e fama.

Se è la luce – ideata da Simone De Angelis – che trae dall’assoluto nero i personaggi, in un certo modo liberandoli dal nulla come arbitrario pensiero, proiettandone le ombre, ora nette e vigorose, ora sfocate e rese oblique dalla loro indiscutibile fisicità, in un caravaggesco hic et nunc che in sé conserva l’inebriante accezione della creazione, tentando di render la vista, così, il primario senso chiamato in causa nell’incerta e fosca definizione del sentire dei personaggi e del loro agire, è tuttavia il suono, che alla fine, travalicando il limite e la lusinga d’una qualsivoglia induzione razionale di determinazione di ciò che vediamo e ascoltiamo, chiama i restanti nostri sensi ad assonanze azzardate, illogiche imprecisioni, distonie d’un mondo dove è giusto assaporare piuttosto che assimilare, chiudendo gli occhi e non la mente e lasciando che ci culli la musica del verso, che risuona come mai prima ascoltato.

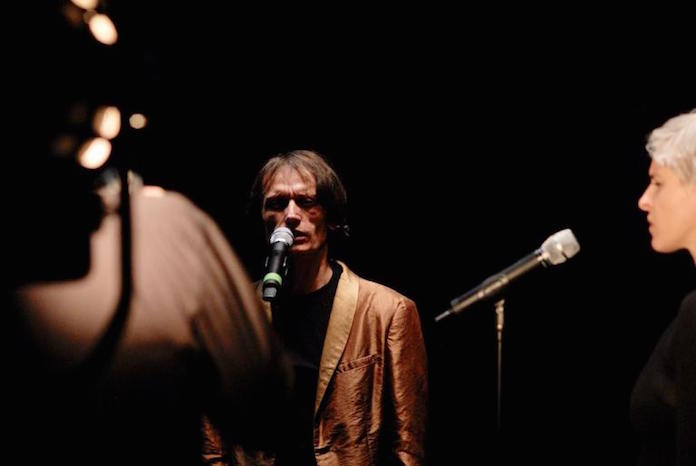

Pure, si studia a scuola, l’Aminta – mia moglie nell’intervallo mi diceva d’essersi ricordata, nel momento stesso in cui Michelangelo Dalisi (la voce stessa del Poeta e del regista, con l’autorevolezza d’una recitazione attenta e asciutta) recita il Prologo d’Amore, d’averlo a suo tempo imparato a memoria (e passi), ma d’averne poi completamente rimosso la memoria – ed io pure ne conservo traccia, carica d’insopportabile e consunta noia fin dalla definizione, di “dramma pastorale”, in cui si discute d’incomprensibile – per la nostra irsuta contemporaneità – “amor cortese”, che non vuol dir gentile ma “di corte”, vincolato cioè ad una sintetica e schematica struttura, ad un “sentire” artificioso condizionato dal formalismo o, come dice il Poeta, “dall’onore”, che cancellò la favolosa età dell’oro, che tale non era “perché di latte sen’ corse il fiume e stillò mele il bosco”, non “perché nuvol fosco non spiegò allor suo velo”, ma, invece, perché obbediva alla sola legge comprensibile e umana, “aurea e felice che natura scolpì: «S’ei piace, ei lice»”.

Desiderio. Amore. Desiderio dell’amore: “cupa e immedicabile ferita”, che Latella porta alla luce come il chirurgo l’ascesso purulento perché sia finalmente sanato, consumato dalla sua stessa incommensurabile forza, che si fa, nello splendore meridiano dei versi, istanza etica di ricapitolazione della propria umanità, e che si (ri)frange, nei vari personaggi, declinandosi di volta in volta in ansia e paura, gioia ed esultanza, ferocia e prudenza, fragilità e violenza.

È solo pretesto formale e “cortese”, dunque, maschera che ad altro rinvia, come un elaborato sogno all’indicibile che dietro si cela, l’elaborata storia del giovane pastore Aminta (un esuberante Emanuele Turetta, che sapientemente trae il meglio dalla propria giovinezza), innamorato della bella ninfa Silvia – corpo e voce, che si fa canto e suono sintetico di chitarra, di Matilde Vigna – dopo un bacio rubato “fingendo ch’un’ape avesse morso” il suo labbro; a vincere la “ritrosa fanciullezza” di Silvia, che proprio dall’amore di Aminta trae il suo “odio”, ci si prova l’altra ninfa Dafne (perfetta la voce, dall’invidiabile dizione ed elegantissima avvenenza di Giuliana Bianca Vigogna), di qualche anno più “vecchia”, che le confessa d’esser stata “vinta” da “umiltà, sofferenza, pianti, sospiri e dimandar mercede”, ma invano, mentre Tirsi raccoglierà da amico le confidenze di Aminta: sarà lui, su consiglio di Dafne, a dirgli che Silvia “attende a un fonte, ignuda e sola”, a spingerlo a prender “quello che la fortuna amica t’appresenta”, a vincere le sue titubanze, perché “eguale è il dubbio, e ’l rischio”.

Quattro attori – quattro maschere – che prendono su di sé più parti, due coppie che finiscono d’esser poste a confronto, dunque, una più saggia e smaliziata, benché “non passi di quattr’anni il quinto lustro”, quella formata da Dafne e Tirsi, che ha imparato a proprie spese a esprimere l’amore in forma più matura e consapevole, l’altra di giovanissimi, Silvia e Aminta, che dell’amore sentono piena e senza mediazioni la forza, la dolcezza, la violenza, paurosi di fronte alla sconfinata – a noi par tale – energia del desiderio; coppie che esprimono alcune delle infinite possibili gradazioni del sentimento d’amore e che implicano tutte, come sempre, nell’emergere prepotente del desiderio, confuso spaesamento, vertigine smarrita, obliquo sbandamento delle proprie certezze.

Tasso è ben consapevole di quanto l’epifania prepotente del desiderio implichi un potente – a volte disastroso – confitto con la realtà, distolga colui che è “colpito dal dardo” dalla “normalità dell’onore”, lo collochi ben lontano dal conformismo riparatorio e ovattato che pur gli assicurava sopravvivenza; Latella spinge questa consapevolezza alle estreme conseguenze, ne mette a nudo le sottese impicazioni, esplicita il non detto, indicibile proprio perché inauditamente sovversivo: il Satiro interviene alla fonte prima che arrivi Aminta, il Satiro, forma animale che obbedisce interamente all’istinto del “s’ei piace, ei lice”, prende Silvia, in un esaltato e torrido après-midi d’un faune che diventa stupefatta metamorfosi d’Aminta, mettendone a nudo, non metaforicamente, la sospesa e sopita ferinità, seduzione e orrore, fascino e disgusto, forma bestiale delle stesse ossa e dello stesso sangue, allucinato racconto di segreti terrori, carne e morsi, “la frayeur secrète de la chair”, “une morsure mystérieuse, due à quelque auguste dent”.

Dove si ferma, il desiderio? Dove, la realtà e dove il sogno, versi che sfumano in gracile dissolvenza al nero, “né mai sì dolci baci da quella bocca havrai né più soavi”, d’un madrigale di Monteverdi, il Lamento della ninfa è armonia che si rincorre, suono che raddoppia il suono, rarefatta poesia che definitivamente svincola la pièce da qualsiasi appiglio alla conoscibile e verificabile realtà, per consegnarla a un più profondo livello, che esula da qualunque elaborazione razionalistica: sottili corrispondenze, segrete esperienze empiriche evocate dai versi, carichi d’intrinseca, intensa musicalità, immersi in una sorta di rito magico, evocato dai gesti misurati ma significanti degli attori, i loro sguardi tesi, come compissero una partecipata liturgia.

Caratteristiche ancor più evidenti nella seconda parte, con i racconti della (falsa?) morte di Silvia, sbranata dai lupi e della (finta?) morte di Aminta, gettatosi in un burrone, al lento ruotare orario del faro, mentre in direzione antioraria, alla stessa velocità, Michelangelo Dalisi (Eros? Venere? Tirso?) compie l’inverso percorso e pian piano consuma, appuntendolo, il dardo in forma di matita, strumento di desiderio e di scrittura, fino a ridurlo a nulla: desiderio e fiamme, “lick my legs, I’m on fire, lick my legs of desire”, Rid of me di P. J. Harvey, rose fuori sintonia, “a beautiful rose is standing in the corner, she is living in and out of tune”, Vitamin C dei Can, eseguite dagli stessi attori in scena, sono il tappeto musicale scelto da Franco Visioli su cui si consuma, obliquo e sghembo, ambiguo e metaforico, il finale, sottilmente alludente nella sua interlocutoria eleganza, alla ricerca d’amor perduto da parte della Madre Dea, amor consumato, senz’ali e dardi, senza più musica e poesia, amor definitivamente perso in un imprecisato punto della nostra sconfitta alienazione, bel lontano da qualsiasi scontato happy end, nel frammentato spegnersi piano, lento, della voce che torna al buio.