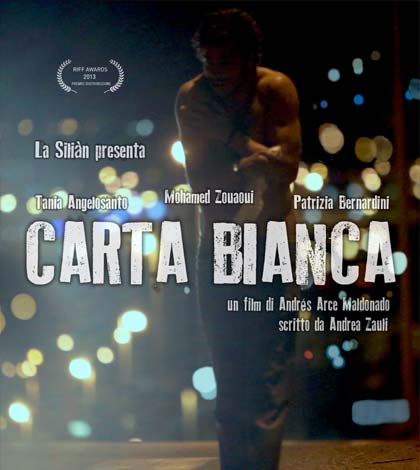

[rating=4] Tre vite, tre storie, tre personaggi che si incontrano e scontrano per le strade di Roma, in un film dal forte impatto sociale ispirato a un fatto di cronaca realmente accaduto. Si tratta di Carta Bianca, il nuovo film di Andrés Arce Maldonado, che sarà distribuito nelle sale cinematografiche a cura di Distribuzione Indipendente, a partire da giovedì 26 giugno.

Quest’opera prende spunto da un fatto realmente avvenuto: la morte del giovane immigrato Sahid Belamel, trovato cadavere a Ferrara nel febbraio 2010, ucciso dall’ipotermia e abbandonato sul ciglio di una strada nell’indifferenza generale. “Partendo da questa notizia”, raccontano lo stesso Maldonado e lo sceneggiatore Andrea Zauli, “abbiamo costruito le storie dei vari personaggi del film. E’ il racconto dell’umanità che permane oggi nella società italiana: un nordafricano, una donna dell’est europeo e un’italiana vittima della crisi e degli usurai. Uno spaccato fedele e spietato di ciò che è ora il nostro Paese. Tre persone che hanno bisogno ciascuna dell’altra, ma tutte bramano la stessa cosa: essere amati da qualcuno”.

La storia, o meglio le storie, sono vive, imprevedibili e fortemente intrecciate fra loro. Siamo a Roma, alla vigilia di San Valentino. Kamal (interpretato da Mohamed Zouaoui) è un giovane pusher marocchino, ama i libri e sogna di diventare italiano, europeo, occidentale (tanto che vuole farsi chiamare Sandro), vive con il suo amico fraterno Ousman (Djibril Kebé) e spaccia droga nella biblioteca di quartiere. Vania (Tania Angelosanto), è una bella badante moldava, gentile e religiosa, è perseguitata dalle allucinazioni del suo mostruoso passato ed è l’oggetto del desiderio di Kamal, innamorato di lei al punto da fotografarla di nascosto ogni giorno. E poi c’è Lucrezia (Patrizia Bernardini), grintosa imprenditrice italiana innamorata del suo cane e della propria azienda, che come tanti altri è finita travolta dai debiti. Offre a Kamal un contratto di lavoro per il permesso di soggiorno in cambio dei soldi di cui necessita per pagare gli strozzini. Il capo di questi altri non è che un anziano signore presso il quale Vania svolge il suo lavoro.

“Le storie”, spiega Maldonado “sono diversissime l’una dall’altra per il carattere dei tre protagonisti e per la maniera in cui si concludono. Sono invece accomunate: sociologicamente dal tema dell’immigrazione clandestina, in particolare dal miracolo-miraggio del permesso di soggiorno; psicologicamente dalla solitudine e dall’indifferenza, raccontate come malattie della contemporaneità, veleni dell’anima peggiori persino del razzismo e della xenofobia; spazialmente dalla cornice di Roma, che diventa così l’emblema di altre mille città, una vera caput mundi, nel bene e nel male. Quello che capita ai protagonisti del film può capitare a chiunque, in qualsiasi luogo del nostro Paese, in qualunque punto del pianeta”.

Il regista stesso, colombiano classe 1972 (trasferitosi a Roma giovanissimo), è molto sensibile a queste tematiche: “La lettura della notizia della morte del giovane Belamel a Ferrara mi ha lasciato molti interrogativi dentro. Anch’io sono un immigrato e, prima ancora, un essere umano – un essere umano come questo ragazzo che nessuno ha voluto aiutare mentre stava morendo per ipotermia sul ciglio di una strada, umano come gli automobilisti che gli sfrecciavano di fianco senza fermarsi. Mi sono chiesto: come è possibile che accadano episodi così tragici e assieme grotteschi? Cosa avrei pensato pochi secondi prima di morire se fossi stato al posto di Sahid? E ancora: al posto degli automobilisti, mi sarei fermato ad aiutarlo oppure avrei tirato dritto? E’ stato anche per darmi una risposta a queste domande che ho realizzato Carta Bianca”.

Il film è completamente autoprodotto. Racconta ancora Maldonado: “Ho optato per l’autoproduzione. E’ stata una sfida molto importante: una specie di triplo salto mortale per un progetto con oltre trenta personaggi, cinquanta location e centoquaranta scene. Ho avuto la fortuna di dirigere una troupe composta da professionisti del settore che hanno lavorato al film perché innamorati dell’idea di raccontare e lavorare con quella libertà narrativa e formale che il sistema cinetelevisivo italiano non permette. Inoltre abbiamo avuto a disposizione la tecnologia necessaria per un prodotto tecnicamente eccellente (per esempio, abbiamo usato per le riprese le stesse macchine digitali con le quali è stata girata l’ultima stagione di Dr. House). Autoproduzione significa che Carta Bianca è un esperimento cooperativo, dove ogni professionista (autori, attori, tecnici) non riceve un compenso, ma diviene co-proprietario del film e godrà vita natural durante degli utili da esso generati”.

La particolarità della struttura narrativa del film sta nel fatto che ogni personaggio parla la lingua che parlerebbe nella realtà: il marocchino parla in francese col senegalese, in arabo quando riflette a voce alta e in italiano con gli altri stranieri; la moldava parla italiano con l’amica albanese (interpretata da Valentina Carnelutti, già fra i protagonisti de La meglio gioventù, di Marco Tullio Giordana) e in moldavo con le allucinazioni che popolano la sua fantasia; gli italiani non parlano in modo foneticamente perfetto e dunque irrealistico, ciascuno possiede una cadenza dialettale.

Il realismo linguistico non corrisponde all’osservanza dei confini delle nazionalità e alle particolarità regionali. Un’attrice italianissima interpreta una donna dell’Europa dell’est, un attore milanese che sfoggia un accento pugliese, il protagonista è tunisino, ma nel ruolo di un marocchino. Una sfida alle ingessate regole della burocrazia internazionale.

“Anche la troupe è variegata, mobile, transnazionale”, dichiara con orgoglio Maldonado “io sono colombiano ma vivo a Roma da quando ho dodici anni, la montatrice è sudamericana come me ma lavora in Olanda, lo sceneggiatore è un romagnolo trapiantato a Roma, la web designer oscilla tra Italia e Dubai, la direttrice della fotografia è italiana ma di sangue cileno e tedesco, e così via. Il telaio produttivo e artistico del film assomiglia un po’ all’Italia che vorremmo, dove ognuno offre agli altri il meglio delle proprie differenze, iscrivendole nella cornice di una visione comune, dove le persone (italiane e non) lavorano assieme per creare valore e ricchezza, cultura e solidarietà – una metafora dell’immigrazione come formidabile strumento per arricchire e svecchiare la società italiana”.