È uno sguardo diverso sull’Impressionismo quello che offre la mostra “Impressionisti – L’alba della modernità”, al Museo della Fanteria in piazza S. Croce in Gerusalemme a Roma. Evento curato da Vincenzo Sanfo in collaborazione con Vittorio Sgarbi.

Non ci si aspettino i famosi capolavori che identificano questa corrente artistica anche agli occhi dei meno esperti. L’esposizione ha piuttosto lo scopo di illustrare come l’Impressionismo è nato, come si è sviluppato e cosa ha lasciato in eredità.

In tre tappe si svolge un percorso concettuale prima ancora che estetico. Una parabola che parte dal prima, cioè da coloro che con le loro opere iniziarono quel processo di distacco dall’arte “ufficiale” trasformato poi in vera e propria rottura dagli impressionisti.

L’impressionismo non fu dunque un fenomeno improvviso, ma un processo che ha avuto dei precursori come Géricault, Delacroix, Coubert, Millet e Corot, ai quali – insieme ad altri – è dedicata la prima parte della mostra.

Così come lo conosciamo noi, l’impressionismo si è poi sviluppato nell’arco delle otto esposizioni “autonome” che hanno fatto concorrenza (si fa per dire) al Salon, l’evento parigino che ospitava quelli che allora erano considerati gli artisti “veri” e che sistematicamente rifiutava gli esponenti della nuova corrente.

E qui i nomi che ritroviamo alle pareti iniziano ad essere quelli di Manet (considerato il padre della corrente, anche se non volle mai prendere parte all’esposizione), Monet, Pissarro, Renoir, Cézanne, Sisley, Degas – presente anche con alcune sculture – ma anche molti altri, tra cui l’italiano Giuseppe De Nittis.

I loro destini si intrecciano con quelli di un’altra arte che in quegli anni sta spiccando il volo: la fotografia. In mostra si possono ammirare alcuni scatti realizzati nel celebre studio fotografico Nadar, al 35 Boulevard des Capucines, che è proprio la location in cui nel 1874 si tiene la prima esposizione dei pittori “ribelli”.

Impressionismo e fotografia, dicevamo, hanno da subito destini incrociati, anche nella cronaca mondana dell’epoca. Per esempio nelle foto “rubate” di un Degas che passeggia in compagnia dell’attrice Gabrielle Réju.

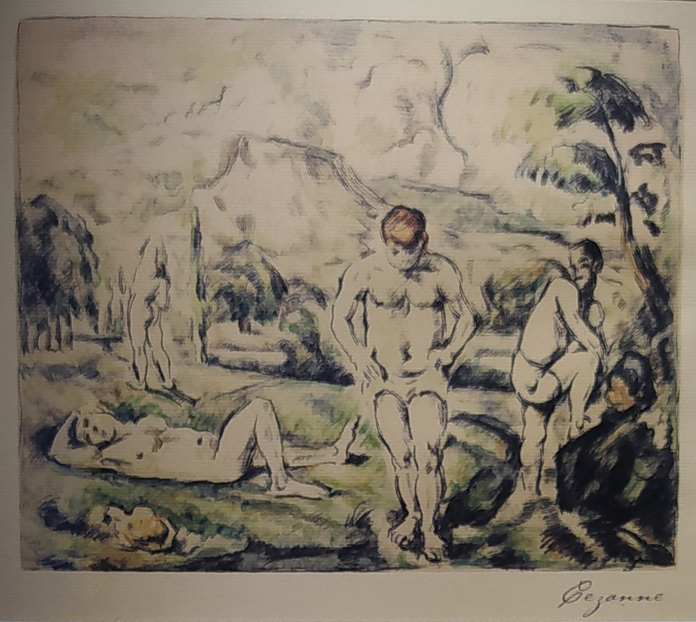

Un ambiente, quello della Parigi impressionista, in cui non di rado maturano, oltre alle amicizie, anche non pochi screzi e incomprensioni, ma soprattutto interessanti collaborazioni. È così possibile ammirare una parete intera di litografie che Degas ha realizzato per il racconto La Famille Cardinal del celebre librettista Ludovic Halèvy. O vedere affiancati I bagnanti di Cézanne e lo schizzo preparatorio che ne fece lo stesso Degas. O ancora l’evocativo ritratto a incisione di Charles Baudelaire realizzato da Manet a partire da una foto scattata da Nadar, a testimoniare una interessante commistione tra le diverse tecniche figurative ed espressive.

E se ufficialmente l’avventura impressionista termina nel 1886, anno dell’ottava e ultima esposizione, i suoi semi sono destinati a produrre ulteriori frutti, influenzando gli artisti successivi e lasciando un’impronta indelebile nel mondo dell’arte.

L’ultima parte della mostra è dedicata infatti ai post-impressionisti. Due nomi tra tutti: Van Gogh, di cui è esposta l’incisione L’homme à la pipe (Docteur Paul Gachet), e Toulouse-Lautrec, con il quale l’arte fa un passo decisivo in direzione della pubblicità e della comunicazione, dando inizio a una nuova rivoluzione. Ma questa è un’altra storia.