La dolce cavea del Teatro Grande di Pompei s’adatta, stasera, a diventar essa stessa smisurato palcoscenico nei suoi tre settori centrali, s’accomodi il pubblico – il mondo – e le sue esigenze in ciò che resta delle antiche gradinate, occupi pure lo spazio dell’orchestra e della scena: viene, il vecchio teatro, rivoltato come un calzino perché stasera si va a rappresentare una storia ancor più vetusta ma cancellandola, riscrivendola, perché occorre che le parole riacquistino il loro significato e una prorompente, inaudita profondità ripartendo dal loro progressivo, civile, necessario annullamento, come il frutto che nasce dal seme che muore.

La Storia, così atavicamente remota da sembrarci nata oggi, anticipando anzi un futuro non scritto ancora, è quella di Odisseo detto Ulisse e del suo viaggio, Emilio Isgrò ha provveduto opportunamente a cancellare debitamente quasi ogni parola dell’antico testo del sacro vate cieco, la rappresentazione qui a Pompei dell’Odissea cancellata è il punto, se non d’arrivo, di ripartenza di una vicenda che si dipana nei tumultuosi anni del secolo breve per arrivare a noi, disincantati ospiti di questi tempi agri e maligni. Scritta nel 2003, pubblicata in quell’anno, recitata più volte dallo stesso Autore, non ha mai tuttavia trovato una compiuta rappresentazione teatrale: stasera, inaugurando la VII edizione del Pompeii Theatrum Mundi, il Teatro Grande di Pompei incontra dunque l’arte di Emilio Isgrò provando a segnare con una pietruzza bianca un punto notevole di un cammino che parte da molto lontano.

Erano gli anni Sessanta delle urgenze rinnovative, delle avanguardie e della contestazione globale, quelli in cui – non certo per scelta, ma sicuramente non per caso – Emilio Isgrò comincia la sua esplorazione che si muove in una sorta di borderline tra scrittura e arti visive, finendo per determinare una felice contaminazione che supera i limiti e il concetto stesso di confine tra due campi finallora ben chiusi e delineati, ciascuno nel suo ambito: non a caso l’Artista siciliano muove i suoi primi passi della sua formazione nell’ambito della cosiddetta Poesia Visiva, che proprio in quegli anni comincia a prender forma e vigore.

È il tempo, quello, fecondo e fragile del Gruppo 70 e dei movimenti della neoavanguardia in cui intellettuali di sinistra partecipano attivamente all’aspra critica culturale e sociale, tentando di svecchiare il mondo culturale italiano, ancora troppo legato all’idealismo e al romanticismo, passati attraverso la retorica del Ventennio: la Poesia Visiva viene adottata come mezzo di interpretazione della realtà, in particolare della cultura di massa. Nel 1964 Isgrò realizza le prime “cancellature”, inizialmente stralci di quotidiani sui quali interviene cancellando le parole del testo e lasciando leggibili solo pochi vocaboli, suscitando un acceso dibattito letterario e artistico: nonostante, tuttavia, la sua vicinanza al crescente interesse che si crea intorno a questi concetti e a queste sperimentazioni, l’Artista manterrà sempre una posizione autonoma che lo porterà, nel tempo, a contribuire in maniera originalissima all’Arte Concettuale e al suo sviluppo.

La cancellazione di un testo finisce per modificarne il contenuto semantico, il significato viene reinterpretato, emergono, come isole – letterali – in un mare di cancellature le Parole, cariche di nuovi significati, anche del tutto estranei ai testi di partenza, si creano nuovi collegamenti sintattici che realizzano canali di comunicazione insoliti tra neonati arcipelaghi – per insistere con la metafora delle isole – spesso si approda alla scoperta di terre e cieli del tutto inediti rispetto alle aspettative iniziali: un vero e proprio viaggio all’interno di un testo, quello di partenza, che tuttavia non è neutro rispetto al significato finale del percorso compiuto, tant’è che ben presto Isgrò passerà alla calzatura di interi libri, in modo che l’aspetto concettuale dell’intera operazione includerà anche la scelta del testo.

Così si arricchisce, il lavoro dell’artista, inevitabilmente, di una valenza politica, come nel caso della serie delle enciclopedie, passando dall’Enciclopedia Treccani alla Larousse, dalla Britannica alla Sovietica, ineluttabilmente trasformando la cancellatura in raffinato strumento di ricerca sulle intricate relazioni tra sapere e autorità, tra arte e potere. Il concetto stesso di viaggio, di inesausto itinerario nell’umano, che è alla stessa base speculativa della cancellazione, non poteva che approdare al Viaggio per eccellenza, l’Odissea che, cancellando, di fatto, Omero, ci restituisce un Ulisse antieroe scassato e modernissimo, sbattuto in un mare senza tempo e senza spazio, in cui rischia di perdersi perfino il senso stesso dell’attesa e di paternità.

Se è vero che la domanda di padre, come diceva Nietzsche, rischia di trasformarsi in vana attesa del nulla, generando innumeri Didi e Gogo sospesi in eterna attesa di Godot, è però possibile invece un’attesa attiva, che si fa viaggio, ricerca, cammino, sciogliendo le vele dell’entusiasmo della scoperta, nella consapevolezza lucida che dal mare, alla fine, non tornano dèi, flotte invincibili, leader carismatici; il mare restituisce invece uomini fragili, facili al pianto e allo scoramento, profughi in un mare di mezzo – sinonimo di male – che tuttavia a volte riesce perfino a unire. Così, lungo il percorso che dall’entrata ci porta al Teatro, sistemata su basi in ferro e ancorate su pietra lavica, al centro della quadriporticata Palestra dei Gladiatori, si presentano a nostri occhi i cinque pannelli in legno inciso, che costituiscono l’opera di Isgrò, con il testo greco dell’Odissea in gran parte cancellato e con il testo residuo che compone versi in forma di nave, pronti a lasciar la sicurezza della terra per le incognite del mare, una disperata vitalità che non può non ricordare un altro grande poeta del secolo breve e la sua poesia in forma di rosa, ridotto in quegli anni tempestosi e difficili come un serpe ridotto a poltiglia di sangue.

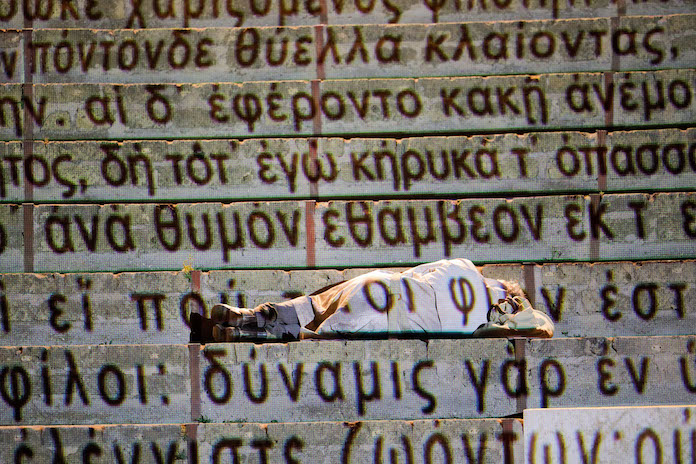

E poi, entrando nella cavea, finalmente, dall’alto, ci appare il teatro capovolto di cui dicevamo, le parole del testo greco proiettate sulle gradinate dei tre settori centrali, a metà strada tra istallazione e naturale, perfetta scenografia d’un dramma arcaico e modernissimo, in cui tuttavia nulla è ciò che appare, la forza prorompente della poesia omerica, peccato originale d’ogni successivo gesto artistico, ritrova intatta la sua pienezza proprio attraverso la sua apparente negazione, l’uomo cencioso che al centro della cavea dorme il suo agitato sonno di clochard dall’illustre quanto inutile passato è, probabilmente, l’esatto contrario dell’Ulisse dei nostri studi.

Intanto, accolto da un applauso, lo stesso Autore, in veste d’Omero, si siede su una sedia da regista (il vero regista è Giorgio Sangati), guardando anch’egli la rappresentazione, apre un gran libro e comincia la sua opera di cancellazione, operazione che cominciamo a vedere sulle gradinate – dando corso all’istallazione scenica disegnata ovviamente dallo stesso Emilio Isgrò e progettata da Claudio Lucchesi Studio ufo – iniziando dal settore centrale le parole cominciano lentamente a cancellarsi, un nuovo e diverso senso prende la storia. Ce ne accorgiamo quando vediamo il Coro, sei giovani attori vestiti – i costumi sono di Eleonora Rossi – in calzoncini, maglietta a righe orizzontali, giubboni con cappuccio giallo e bianco entrano in scena scendendo le grandinate e circondando l’uomo ancora assopito: rappresentano, nel sentire del Poeta, l’umanità nana e innocente che sale sulle spalle dei giganti che son venuti prima su questa terra, che tanto hanno prodotto, di bene, certo, ma molto anche di male, occorre oggi un sguardo trasparente e umile per cogliere e separare, per accogliere e unire; ma sono, quei giovani acerbi, anche le api, così presenti nell’opera artistica dell’Autore, le vediamo in opere più recenti quasi ricoprire la pagina cancellata, rappresentando, nella poetica del pittore siciliano, l’evoluzione necessaria del segno nero della cancellatura.

Evocano, gli insetti spesso evocati nel testo, il lavoro, la solidarietà e la cooperazione, suggono, le api, il polline della parola, il tempo e la sua cultura, trasportandolo in altri luoghi e incrociando diverse storie, fecondandole d’una incorrotta sapienza, portandoci per così dire all’inizio stesso della civiltà, all’origine della scrittura, mute testimoni di un divenire inarrestabile che rompe ogni indugio nella scelta fondamentale tra morte e vita. È facile comprendere, allora, come essi stessi trasmutiamo nei vari personaggi di questa Storia, assumendone via via le fattezze, a cominciare dal Proemio di Antonio Turco: risuona allora l’epiclesi in modo del tutto simile – all’inizio – a quella della famosa traduzione d’Ippolito Pindemonti che tutti conosciamo, soprattutto nel tono, decisamente epico, non a caso il sottotitolo dell’intera opera è Epos: Musa, quell’uom di multiforme ingegno / dimmi dov’è…, per poi tuttavia immediatamente abbassarsi di tono, diventare colloquiale, o addirittura involgarirsi: …dimmi dov’è cascato, svelami in quale regno / dei morti o dei viventi s’è eclissato, producendo un tipico effetto d’inatteso che è tipico di Isgrò e che caratterizza tutta la sua opera, questa in modo particolare.

Diverso del tutto, allora, dal classico aulico, cui solo in forza di dissacrante ironia s’apparenta, è il linguaggio, che si contamina continuamente di suggestioni e mescolanze e ridondanze, in una inesausta iterazione d’alto e basso, di felici e talvolta infelici soluzioni ma sempre decisamente imprevedibili che danno ragione dell’epiteto stesso del protagonista, polytropos. Lui, Ulisse (Luciano Roman), che intanto s’è svegliato, lo vediamo al centro della scena ormai vecchio e malandato, mentre s’alza il vento, o meglio i venti scatenati da Eolo che soffia da tutti i buchi / venti selvaggi ed aspri e forti: ci tiene a ribadire, lui, il multiforme, che l’otre contenente tutti i venti – meno uno, quello che l’avrebbe condotto sano e salvo a Itaca – non era, come promesso, di bue, bensì di capra e dunque molto più piccolo, tutti i venti ci stavano stretti, è bastato un dito di qualcuno dell’equipaggio perché scoppiasse e tutti i venti sono impazziti, riportando la nave lontano.

Poi i venti son rimasti, soffiano ancora, li sentiamo ululare in sottofondo come un lamento perduto e stanco, strappano via le parole lettera dopo lettera, il vento e l’aria che penetra e feconda, che porta via e che dona, che sovverte i nostri troppo scontati piani, che dona perenne novità al mondo è il vento benigno della storia, una tempesta che, come quella dell’Angelo della Storia, spira dal paradiso, spingendolo con forza irresistibilmente nel futuro, mentre il cumulo delle rovine – e mai luogo fu più santo e più diabolico di questo dove ci troviamo – sale davanti a lui al cielo. E poi ci sono i fantasmi, larve nate probabilmente solo dalla fantasia malata del protagonista, giganteggiando un ricordo d’infanzia, stressando problemi irrisolti sedimentati giù nell’abisso e poi ripresentati in apparente carne e sangue e ossa: se Penelope (Francesca Fedeli) fu veramente moglie fedele non è dato sapere, probabilmente non fu nemmeno moglie, solo irrisolta gemmazione d’un’antica memoria infantile; Circe (Eleonora Fardella) è incarnazione – se mai si rivestì di carne – dell’amore adulto, che tutto metamorfizza e cambia ma che rimane per sempre irrisolto desiderio; Nausica (Francesca Cercola) è l’amante bionda e giovanissima, erotica perenne tentazione del demone meridiano, sessualità acerba e prorompente.

Tre donne, tre mancate occasioni nella vita d’un uomo, Ulisse, che scopriamo mai stato padre, Telemaco qui è del tutto cancellato, se si può parlare di paternità questa si esercita, se mai, solo – a sorpresa – su Polifemo (Gianluigi Montagnaro), sorta di figlio adottivo apparso a Ulisse come un bambino scemo, in qualche modo e per traversa via icona di maturazione inesausta, ipotetico e perdurante viaggio, inevitabilmente e provvidenzialmente itinerario di ricerca di ciò che resta del padre nel riconoscersi figli, di ciò, insomma, che comunemente si chiama eredità, retaggio, lascito. E alla fine, tra suggestioni profetiche riguardanti un passato che troppo assomiglia alle incognite inquietanti del futuro, interrogativi senza risposta sul senso della guerra – e della pace – e dell’avvelenamento progressivo del Pianeta e della manipolazione delle basi della vita, non possiamo fare a meno di notare come, al di là dell’alta suggestione creata dalla scena, del brivido d’immedesimazione che gli attori hanno saputo trasmetterci, della regia e delle luci che sapientemente ci hanno guidato nel dedalo di questa riscrittura, necessiti il testo di una maggiore comprensione, di un più ampio approfondimento, troppe suggestioni sfuggono, se ne perde spesso il senso, le parole hanno qui una inaudita profondità che spesso viene elusa, così come il cesello della frase e del verso, portato via non certo dal vento ma dalla pacifica dispersione di una serata estiva all’aperto.

Probabilmente avrebbe di più giovato il raccolto silenzio di una sala teatrale, pur perdendo, in tal modo, l’intensa suggestione dell’antico koilon, in cui pure tanto bene si cullano, quelle stesse parole, alla musica del loro stesso risuonare. Ma intanto Ulisse, dall’alto della gradinata si rimette al collo la sua consunta bisaccia, riprende un cammino mai interrotto, in guerra – la guerra dei custodi dell’ordine mondiale – lui probabilmente non c’è neanche andato, perfino i venti la smettono finalmente di soffiare, si disegna sulla scalea il profilo di una gran nave: è tempo di partire, è tempo di buio e di silenzio, immersi nello sconfinato oceano delle parole oscurate, le parole feconde, le parole non dette.