Lo sguardo stupito e al tempo stesso emozionato dell’osservatore si ferma ad ammirare le sculture di Michelangelo filtrate attraverso le foto artistiche di Aurelio Amendola, riconosciuto come uno dei maggiori fotografi contemporanei per la sua capacità di interpretare le sculture. Uno sguardo investigativo che unisce esperienza, fantasia, virtuosismo tecnico e rende al meglio preziosi momenti dei capolavori michelangioleschi.

Amendola articola, compone, scompone le sculture studiandole fino nella grana della pelle, come sottolineato da Antonio Paolucci, e in esse appare la consistenza, la voglia e il desiderio di toccare quelle forme così perfette, come fossero oggetto stesso scrutato dall’obiettivo dell’autore.

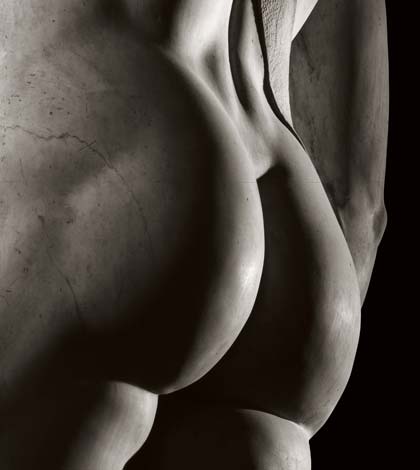

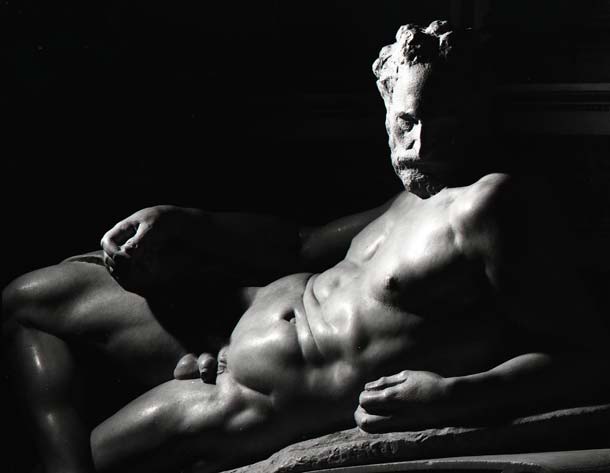

Negli scatti si vedono cose che non si riescono a vedere ad occhi nudo, si esaltano dettagli e particolari che hanno reso tali i capolavori. Ci si immedesima nel particolare e si arriva al generale, in un processo visivo di tipo induttivo. Si mettono in luce, attraverso la luce stessa, nuove e possibili letture dell’opera d’arte, ora emotive, ora allusive e simboliche, ora sentimentali, ora razionali, ora formali.

I 23 scatti che costituiscono la mostra titolata “Il potere dello sguardo” fondano la sua straordinaria bellezza sul colore: il bianco e nero, con tutte le sue sfumature cromatiche.

I soggetti michelangioleschi degli scatti di Amendola sono le tombe di Giuliano de’ Medici duca di Nemours, quella di Lorenzo de’ Medici duca di Urbino situate nella Sagrestia Nuova delle Cappelle Medicee in San Lorenzo e il David dell’Accademia.

Per la tomba di Giuliano de’ Medici (1479-1516), figlio di Lorenzo il Magnifico e Clarice Orsini, divenuto Duca di Nemours nel 1515 dopo la nomina del Re di Francia Luigi XII e l’intercessione del fratello Giovanni, già Cardinale e futuro Papa Leone X, Michelangelo realizza, sopra il sarcofago, due allegorie, il Giorno e la Notte, e, incorniciata in un tempio classico, ritrae la statua di Giuliano vestito da condottiero romano. Il lavoro occupa gli anni 1526-1534.

Amendola pone l’attenzione sui contrasti di luce propri del marmo di Carrara, già enfatizzati da Michelangelo, e ci regala le diverse cromie delle superfici statuarie: dalla argentea, lunare luce del corpo femminile della Notte alla superficie scabra, grezza e più ambrata del volto e del corpo maschile del Giorno. Dagli scatti dedicati alle due allegorie emerge la personalità di Giuliano, un uomo di azione, un uomo che coglie l’attimo e si fa tempo. Molti critici d’arte, di politica, di letteratura, lo hanno definito come l’Uomo col Tempo. Amendola coglie l’elemento Tempo, il dominatore della vita, e lo pone al centro dei suoi scatti, come a simboleggiare il ciclico passaggio dal Giorno alla Notte e viceversa, il fluire ininterrotto e inarrestabile dell’esistenza umana.

Della Notte ne incornicia i simboli: la corona sul capo reclinato dell’allegoria dormiente costituita da una mezzaluna che incornicia una stella a otto punte; il barbagianni, quel misterioso rapace notturno, spesso presente nelle statue classiche della Grecia, dal piumaggio chiaro che risalta nella Notte, spesso creduto un fantasma crepuscolare, figura di saggezza e di visione, di conoscenza della Notte stessa; il mantello di bulbi di papavero, sul quale appoggia il piede sinistro, simbolo anch’esso del sonno che conduce all’oblio per poi condurre ad un nuovo risveglio dell’anima e del corpo; la maschera di un tragico dell’antico teatro greco, dagli occhi vuoti, inquietanti, forse a memoria degli orribili incubi che turbano la quotidiana esistenza.

Del vigore e della potenza statuaria del Giorno, Amendola ne evidenzia la fierezza del volto che Michelangelo non ha volutamente levigato, ma ha mantenuto scabro per rendere a pieno l’idea di un qualcosa che si crea nella luce, che prende vita col nascere del Giorno, dal non-finito al finito, e la torsione innaturale di un corpo pesante, col braccio sinistro contorto dietro la schiena del quale, i diversi scatti, ne rendono la bellezza della realizzazione, mettendo in luce, con abili giochi di chiaroscuro, le vene, le fasce muscolari, la mano.

Per finire la sequenza di scatti a celebrazione di Giuliano, le foto della statua del condottiero romano che sembra far capolino dietro le marmoree colonne del tempio. Se ne esalta la perfetta simmetria del volto, l’aspetto fanciullesco, quei riccioli che riportano subito alla mente la chioma del David, quel petto vigoroso ornato di una mezza corazza che lascia a vista la virile fisicità del condottiero.

Per la tomba di Lorenzo de’ Medici (1493-1519), Duca di Urbino, nipote di Giuliano, ultimo erede del ramo principale di Cafaggiolo di Casa Medici, dedicatario de Il principe di Nicolò Machiavelli, Michelangelo realizza, sull’arco del sarcofago, tra il 1525 e il 1527, due allegorie, quella maschile del Crepuscolo e quella femminile dell’Aurora. Anche qui, incorniciata tra le colonne del tempio, la statua-ritratto di Lorenzo.

Come per la precedente tomba, Amendola pone l’obiettivo della sua macchina sulle tre figure e sui relativi particolari mettendone a nudo le sfumature cromatiche. Anche il Crepuscolo e l’Aurora si legano al tema del Tempo.

Il volto del Crepuscolo richiama quello del Giorno, anch’esso non-finito, ma il significato è opposto al precedente, nel Giorno la materia prendeva forma, qui la materia sembra deteriorarsi, dissolversi, inoltrarsi verso l’oscurità, perdersi nell’ombra. E all’occhio-obiettivo di Amendola non sfugge l’intenzione di Michelangelo, molti scatti enfatizzano la dissoluzione del volto di questa scultura, così come non sfugge il contrasto finito non-finito allo sguardo dell’osservatore.

Dal sonno si sveglia l’Aurora, la figura femminile sembra liberarsi lentamente dal manto notturno che l’avvolge. Amendola si sofferma sulla plasticità marmorea del volto, sulla sua espressione vaga, quasi stupita dalla troppa luce che la mette a nudo.

Magnifico lo scatto che immortala lo slancio della gamba sinistra dell’allegoria, dal buio profondo del crepuscolo si staglia, in tutta la sua potenza, l’arto lucente, col piede poggiato sul manto dal quale si sta liberando con tutta la sua forza mattutina.

La scultura che ritrae Lorenzo ha tutt’altro carattere rispetto a quella di Giuliano, una posa pensante, meditativa, neoplatonica, “penserosa” come l’ha definita Giorgio Vasari.

Quello che ha indagato Amendola, a proposito dei due ritratti dei Duchi, è il punto di fuga del loro sguardo. Le loro anime, custodite nei sepolcri sono affidate alle allegorie del Tempo e si innalzano all’Eternità. L’Eternità, il punto di fuga degli sguardi conduce alla Madonna col Bambino, la statua al centro del Trittico Sacro che poggia sul semplice sarcofago che contiene le spoglie di Lorenzo il Magnifico e suo fratello Giuliano, assassinato nel 1478 nella Congiura de’ Pazzi.

Dalla Sagrestia Nuova delle Cappelle Medicee di San Lorenzo all’Accademia delle Belle Arti, Amendola immortala alcuni dettagli del David, dal pene, ai glutei, alla fionda tenuta nella mano sinistra e poggiata sulla spalla, dalla quale scende, fin lungo la schiena, il nastro di cuoio.

Gli scatti fotografici valorizzano la concezione scultorea di Michelangelo, strappare alla materia bruta il suo segreto. E ci riuscì, come testimonia Vasari ne Le vite «… molto più fece stupire ciascuno che considerando nel fare le sepolture del duca Giuliano e del duca Lorenzo de’ Medici egli pensasse che non solo la terra fussi per la grandezza loro bastante a dar loro onorata sepoltura, ma volse che tutte le parti del mondo vi fossero, e che gli mettessero in mezzo e coprissero il lor sepolcro quattro statue: a uno pose la Notte et il Giorno, a l’altro l’Aurora et il Crepuscolo; le quali statue sono con bellissime forme di attitudini et artificio di muscoli lavorate, bastanti, se l’arte perduta fosse, a ritornarla nella pristina luce. Vi son fra l’altre statue que’ due capitani armati, l’uno il penseroso duca Lorenzo, nel sembiante della saviezza con bellissime gambe talmente fatte che occhio non può veder meglio, l’altro è il duca Giuliano sì fiero con una testa e gola con incassatura di occhi, profilo di naso, sfenditura di bocca e capegli sì divini, mani, braccia, ginocchia e piedi; et insomma tutto quello che quivi fece è da fare che gli occhi né stancare né saziare vi si possono già mai. Veramente chi risguarda la bellezza de’ calzari e della corazza, celeste lo crede e non mortale. Ma che dirò io della Aurora femina ignuda e da fare uscire il malinconico dell’animo e smarrire lo stile alla scultura? Nella quale attitudine si conosce il suo sollecito levarsi sonnacchiosa, svilupparsi dalle piume, perché pare che nel destarsi abbia trovato serrato gli occhi a quel gran Duca. Onde si torce con amaritudine, dolendosi nella sua continovata bellezza in segno del gran dolore. E che potrò io dire della Notte, statua non rara, ma unica? Chi è quello che abbia per alcun secolo in tale arte veduto mai statue antiche o moderne così fatte? Conoscendosi non solo la quiete di chi dorme, ma il dolore e la malinconia di chi perde cosa onorata e grande. Credasi pure che questa sia quella Notte la quale oscuri tutti coloro che per alcun tempo nella scultura e nel disegno pensavano, non dico di passarlo, ma di paragonarlo già mai. Nella qual figura, quella sonnolenza si scorge che nelle immagini addormentate si vede; per che da persone dottissime furono in lode sua fatti molti versi latini e rime volgari…»

Amendola indaga questo profondo segreto cercando di portarlo alla luce e farne godere l’osservatore. Una mostra fotografica che vale la pena visitare solo dopo, però, aver osservatore a lungo, con attenzione al dettaglio, le sculture prese in esame, dalla Sagrestia Nuova delle Cappelle Medicee all’Accademia delle Belle Arti.