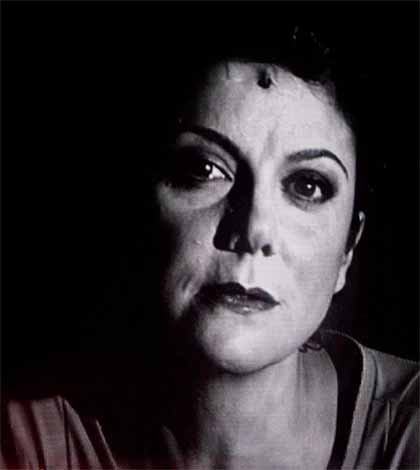

[rating=4] Una stoffa rossa, leggera e svolazzante, illuminata da sotto da una luce molto bella, cala lentamente dall’alto fin sul palco dell’Arena del Sole di Bologna. E’ il vestito di Antigone, che vestita di rosso, colore del peccato e della colpa, prende tutto il suo tempo per planare sulla terra, quasi fosse un angelo, una rivelazione, ma al contempo un demone, una rea.

La trama della tragedia di Sofocle è nota: il fratello di Antigone, Polinice, muore in una lotta fratricida per ottenere il regno di Tebe. Il nuovo re che si instaura, Creonte zio di Antigone, non è intenzionato a dargli sepoltura in segno di disprezzo, lasciandolo marcire in pasto a cani e uccelli. Antigone si oppone e tenta di seppellirlo, infrangendo così la legge di Creonte e soprattutto minando la sua autorità. Verrà imprigionata in una grotta a vita ma prima l’indovino Tiresia poi Emone, il promesso sposo di Antigone, convincono Creonte a liberarla. La decisione arriva troppo tardi e Antigone muore suicida, stessa sorte che toccherà successivamente ad Emone. Il re resta isolato su un trono sempre più vacillante.

Fin qui l’Antigone di Sofocle, che con un testo molto potente mette in scena la lotta contro la società precostituita, la sfida e l’umanità di una donna contro un mondo di uomini, il diritto del singolo contro la res publica, l’umano contro il divino. Non ci si stupisce che in varie epoche questa tragedia sia stata “presa in prestito”, con varie interpretazioni ed ispirazioni, contro governi oppressivi come ad esempio la versione di Bertold Brecht del 1948 contro il regime nazista e quella di Salvador Espriu del 1955 contro quello franchista spagnolo.

Nel bellissimo testo di Valeria Parrella l’approccio è ovviamente più moderno e si assiste allo scontro fra il singolo e le leggi umane, fra il volere dell’individuo e i dettami della morale collettiva. Creonte diventa “il legislatore”, ferreo e irremovibile, e Polinice una persona in coma tenuta in vita dalle macchine. La tematica si sposta sull’eutanasia, sul diritto alla vita ma anche alla morte, sulla costrizione del malato in uno stato di totale incoscienza che si può paragonare ad un’eterna prigione ma dal quale non è possibile fuggire nemmeno con il suicidio. Molto bello e commuovente il racconto di Antigone che si ricorda come batteva il cuore del fratello nelle corse che facevano da bambini, “come zoccoli di cavallo al galoppo […] come frustate di remi sulla superficie del mare”, il respiro affannoso e pieno di vita di allora viene contrapposto al flebile rantolo d’aria che le macchine pompano in un corpo ormai morto per tutti, tranne che per i medici e i legali. Poetica l’immagine di una clessidra stesa in orizzontale con un granello di sabbia, Polinice, strozzato nella sua strettoia. Anche qui l’urlo è del singolo contro la “legge al di sopra degli uomini” ispirata dal senso della natura (“ciò che deve accadere è la natura che lo fa accadere”) perdendo di vista quanto sia innaturale un corpo tenuto in vita per anni da una macchina. Di contro, in uno stato senza leggi la barbarie regnerebbe incontrastata e nessuna ricerca della verità sarebbe possibile: “lo spazio della ricerca l’ho creato io […] nell’ordine tu puoi trovare la verità” dice il legislatore ad Antigone. “L’uomo forte sa avere paura e correggere i propri passi”, così l’indovino Tiresia rassicura il legislatore, timoroso di perdere potere ed autorità nei confronti dei suoi sudditi rimangiandosi la condanna appena emessa, rappresentando l’unico passo in cui le contaminazioni della politica entrano nelle decisioni della legge. Antigone, incarcerata, si è condannata da sola alla medesima pena del fratello ma a differenza di lui può evadere nell’unico modo che le è concesso: il suicidio.

Il testo non esprime giudizi ma si limita a contrapporre le due opinioni in modo potente ed equidistante. L’epilogo è il medesimo del testo di Sofocle, ma differisce per la lettera di Antigone che, ormai morta, lascia come un testamento spirituale ai posteri, eseguito in un interessante monologo mentre risale al cielo così come nella scena iniziale ne era discesa. Il coro, che in Sofocle rappresenta il sapere e il volere collettivo, nello spettacolo è stato quasi azzerato e ridotto a due persone, un ulteriore inno all’individualismo contemporaneo dilagante.

La messa in scena è studiata per esaltare il testo piuttosto che la recitazione e la scenografia: gli attori recitano dietro un telo trasparente sul quale viene proiettata la loro immagine registrata in presa diretta da telecamere sul palco. Questa contaminazione di teatro e cinema, ma sbilanciata verso quest’ultimo, la scenografia minimalista, le musiche incalzanti quasi da thriller e le luci adoperate più per interrompere il buio che per creare zone di luce, portano tutta l’attenzione del pubblico sul testo, sul contenuto delle parole piuttosto che sui modi per esprimerle. Le telecamere in azione creano delle suggestive immagini, riempiono lo spazio scenico in altezza piuttosto che in profondità ma rendono lo spettacolo molto statico e snaturano il rapporto spettatore-attore: ci troviamo a guardare più spesso la proiezione sullo schermo piuttosto che l’attore in carne e ossa sul palcoscenico. In queste condizioni perdere l’attenzione del pubblico è molto facile, data anche l’importanza delle tematiche in gioco, ma sia la potenza del testo sia la bravura degli attori impediscono che ciò avvenga.