[rating=4] Nel suo Teatro Studio di Scandicci gioca in casa Giancarlo Cauteruccio, veterano del teatro di ricerca e appassionato da sempre dal lavoro teatrale di Samuel Beckett, sia per quanto riguarda il testo che per l’approccio alla messinscena. Per la prima volta il regista-attore calabrese si cimenta con un caposaldo della letteratura e della drammaturgia italiana e mondiale come Luigi Pirandello, nello specifico con il manifesto letterario della soggettività estrema “Uno, nessuno e centomila”.

Un testo, quello di Pirandello, legato alla ricerca di sé, all’interrogativo sull’identità, con una chiave ironica che svela una segreta angoscia esistenziale e che consente al regista una certa libertà stilistica. Quel che ne esce sulla scena è un ricco ménage à trois quello di Cauteruccio, Pirandello, Beckett che rievoca nel docile terreno di sperimentazione dell’opera non teatrale pirandelliana, un impasto visivo fatto di contaminazioni beckettiane e una messinscena introspettiva e minimalista tipica dalla fantasia cauterucciana.

« “Che fai?” mia moglie mi domandò, vedendomi insolitamente indugiare davanti allo specchio. “Niente” le risposi, “mi guardo qua, dentro il naso, in questa narice. Premendo, avverto un certo dolorino”. Mia moglie sorrise e disse: “Credevo guardassi da che parte ti pende”. Mi voltai come un cane a cui qualcuno avesse pestato la coda: “Mi pende? A me? Il naso?”… »

È sufficiente questo incipit del romanzo per capire cosa c’è dietro questo spettacolo: un dubbio, una domanda, uno smarrimento. Basta questo episodio insignificante per far sì che la mente di Vitangelo Moscarda, chiamato dalla moglie Gengè, si fissi di fronte allo specchio per scoprire un piccolo difetto, il naso storto, che la moglie Dida gli dice di aver notato da sempre, e ciò lo induce a chiedersi, pirandellianamente, quale sia l’io che egli crede di conoscere, e quali i molti io che gli altri vedono in lui. Questa insicurezza lo spinge a cambiare vita, a rinunciare a tutto ciò che possiede per cercare la nuda essenza del sé che le sovrastrutture sociali gli impediscono di cogliere. Da qui nasce un rapporto d’amicizia tra Gengè e Anna Rosa, una donna amica della moglie, scialba ed eterea, ma inetta, che per “incidente” rischia di uccidere Vitangelo sparandogli con la sua pistola.

Moscarda finirà i suoi giorni in un ospizio per i poveri, fondato da lui stesso, paradossalmente più felice di prima, nel tentativo di liberarsi di quell’Uno e di quei Centomila, allo scopo di diventare, per tutti e per se stesso, Nessuno.

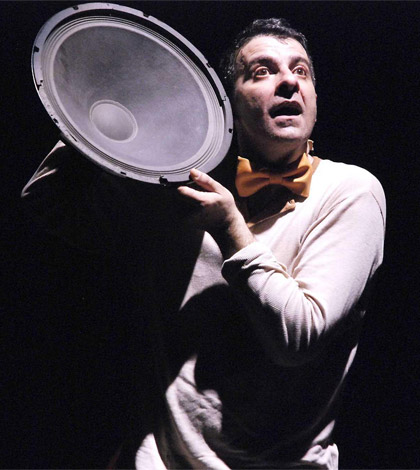

Buona l’interpretazione glaciale di Laura Bandelloni nei panni della distaccata moglie Dida, mentre Monica Bauco emerge dalla scena e incarna alla perfezione l’amica Anna Rosa con incessanti piroette e sguardi minatori. L’istrionico Fulvio Cauteruccio (fratello del regista) dà vita a un Moscarda affannato e stralunato, attraverso un’interpretazione straordinaria che dà risalto ai centomila stati d’animo del protagonista con cambi di ritmo e di timbrica sorprendenti, che sottolineano nel giusto modo la natura tragicomica del testo pirandelliano. Durante la rappresentazione c’è spazio anche per l’entrata in scena del simpatico e bravo cane dello stesso Cauteruccio, che interagisce con lui mangiando biscotti lanciategli “al volo” e suscitando sorrisi tra gli spettatori in sala.

Ottima la regia e l’ideazione scenica di Giancarlo Cauteruccio, architettata con sette sedie rosse vuote tutte diverse rivolte verso il pubblico e una struttura inclinata, “trappola” di Anna Rosa e di Moscarda sul finire dello spettacolo. Sul fondale un grandissimo specchio, simbolo pirandelliano dell’interrogarsi e dello scavare dentro di sé, ci mostra di riflesso tutti i personaggi sulla scena. Ai lati, vari altoparlanti mobili su dei tiranti fanno riecheggiare le numerose voci che affollano la mente alla deriva del protagonista.

Lo spettacolo ci appare come un limpido omaggio all’autore irlandese di Aspettando Godot e Finale di partita, grazie all’adattamento scenico dal drammaturgo Giuseppe Manfridi con una riscrittura visionaria e poetica, dove vengono enfatizzate le tematiche care sia all’autore irlandese che a quello siciliano: l’alienazione dell’uomo contemporaneo, la sua crisi d’identità e la solitudine.

All’interno della pièce di Cauteruccio ritroviamo come già accennato spiccati riferimenti beckettiani: il personaggio di Anna Rosa è interrato sulla scena come la Winnie di Giorni felici e in alcuni momenti parla senza fiato portandosi una lente d’ingrandimento alla bocca, ingigantendola e ricordando il monologo Non io; anche il dialogo fra il protagonista Vitangelo Moscarda e le voci registrate ci riportano alla memoria il rapporto angoscioso tra Krapp e il suo ultimo nastro, ne L’ultimo nastro di Krapp. Le sedie disseminate sulla scena riconducono invece ai centomila personaggi nei quali si è frastagliato il protagonista, con un possibile cenno, rimanendo in tema di assurdo, al teatro di Ionesco ne Le sedie.

Uno spettacolo fatto di legami angoscianti, di equilibri instabili e di precarietà recondita, che ci fornisce spunti di riflessione e centomila domande alle quali nessuno saprà mai rispondere. Prima di uscire dal teatro ci sentiamo un po’ tutti come Vitangelo Moscarda corrosi da un ultimo dubbio latente, uno: passiamo dal bagno, ci guardiamo nello specchio e verifichiamo attentamente da che parte pende il nostro naso.