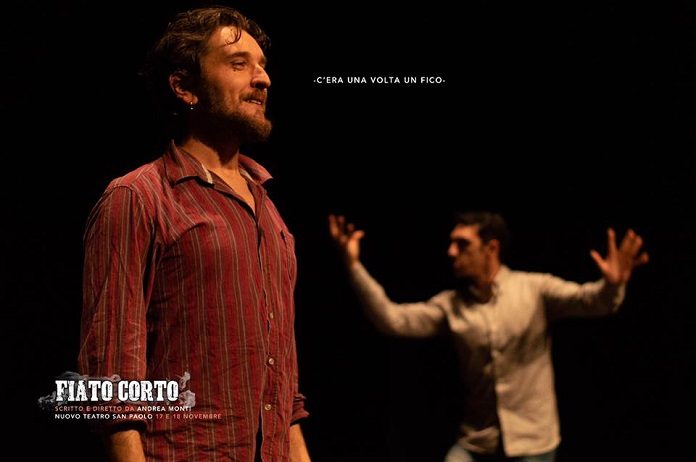

Fiato corto per la prima volta in scena al Nuovo Teatro San Paolo, lo scorso weekend a Roma, un testo che stravolge i modi tradizionali di fare teatro e avvolge il pubblico con i suoi elementi innovativi. Scritto e diretto da Andrea Monti.

Ma che vuol dire avere il fiato corto? Significa ansimare, avere difficoltà a respirare perché si è corso troppo nel tram tram della vita quotidiana. Rialzarsi a fatica e rimettersi in sesto dopo un incidente con il motorino. Essere in apnea perché è la prima serata in cui si sale sul palco e non si sa cosa dire. Avere l’affanno perché si corre a più non posso con la speranza di dimagrire, ma poi non si perde un etto. Non avere più aria nei polmoni perché è stata spesa tutta ad arrabbiarsi o a deludersi per quel posto che non si è ottenuto, per quel desiderio che non si è avverato. È una situazione di disagio fisico ed esistenziale, è un malessere generale che avvolge mente e cuore. È un campanello d’allarme: qualcosa non va nella nostra routine, cambiamolo! Prima di morire nel flusso delle convenzioni e del conformismo. Allora, in quel momento, quello in cui non ce la facciamo più, siamo a corto d’aria, lì scatta la molla che ci spinge a tagliare i fili, a trovare strade alternative, a salutare lo squallore dei giorni tutti uguali, degli amici che non ci capiscono più, di quel fioretto che si è fatto e non si riesce a mantenere. Perché quella sigaretta la vogliamo fumare. Al diavolo le promesse e le buone intenzioni. Per cambiare ci vuole coraggio, così come per abbandonare un vizio.

Lo spettacolo è articolato in diverse scene, che di fatto somigliano a dei veri e propri sketch, spesso amari e deliranti, a volte comici e irriverenti. Tre donne e quattro uomini si alternano sulla scena, riproponendo in modi nuovi e in tempi moderni “La Comédie humaine” balzachiana. Gli attori sono dei tipi, ridicolizzano ed ingigantiscono vizi e virtù della razza umana. E riecheggiando la maestria pirandelliana si intrufolano nel pubblico, lo portano quasi in scena e loro stessi si rappresentano come in una sorta di metateatro. Non c’è più una struttura logica, la fruizione tradizionale è totalmente scardinata e forse, a volte, un po’ troppo, tanto da disorientare lo spettatore che si chiederà il senso di tutto questo vortice di idee, battute e personaggi.

E alla fine il fiato è corto, ma “il cuore è pieno”. Il respiro è rallentato, ma stavolta perché si è riconquistata la pace interiore. Il patto con se stessi è stato firmato. I personaggi diventano sempre più sicuri del loro ruolo e pronti ad uscire dallo schema imposto dal Deus ex Machina.

Tra monologhi e dialoghi a due e tre personaggi, l’alternanza di comicità, assurdità, rabbia, frustrazione lavorativa e bisogno di astrazione, il testo e gli attori mantengono alto il livello di curiosità e tensione del pubblico.

Il dialetto romanesco aiuta molto nell’intento di avvolgere e coinvolgere.

L’allestimento è tipico del teatro moderno: essenziale, spazi aperti, pochissimi oggetti in scena. Si vede e si evoca.