Potrebbe sembrare strana, per noi che abitiamo la contemporaneità, la circostanza che, almeno stando al titolo, protagonista della tragedia vista ieri sera al Teatro Grande di Pompei non sia – per quest’ultimo appuntamento della settima edizione del Pompeii Teathrum Mundi – Fedra, bensì Ippolito: il sottotitolo, che poi è il vero titolo della tragedia di Euripide, è, infatti Ippolito portatore di corona. E ciò che sorprende ancor di più è che l’Autore si sia deciso a scriverlo e presentarlo agli Ateniesi dopo che l’anno precedente un’opera sullo stesso argomento, l’Ippolito velato – di cui ci son giunti solo frammenti e parodie aristofanesche – fosse stata sonoramente bocciata: un po’ come se un qualunque autore di fiction televisive, punito dagli scarsi ascolti, si decidesse, nella successiva stagione, a correggere il tiro, a venire incontro alla gente e ai suoi gusti, a rendersi più disponibile al volere di sponsor e stakeholder vari.

A ulteriore riprova, dico questo, di come nulla di nuovo succeda sotto il cielo e la società di quel tempo perduto non fosse poi così radicalmente diversa dalla nostra, perlomeno dal punto di vista della ricerca artistica, anche se questo rimane l’unico esempio certo di riscrittura di un’opera teatrale da parte di un tragico del V secolo: e non stupisce che, protagonista di questo drammatico ripensamento – che riguardava soprattutto proprio la figura di Fedra – sia stato il più eccentrico, in fondo, dei grandi drammaturghi di quel tempo e di quella città.

E che tuttavia si ritrovava a scrivere di un mito, quello di Ippolito, che nei suoi caratteri tipici e distintivi ha avuto molte versioni in tutto il Mediterraneo, permandendo sempre identici i fatti essenziali: una donna sposata si innamora perdutamente di un uomo più giovane e, quando respinta, risponde al suo rifiuto con persecuzioni e ritorsioni (tipicamente accusandolo di stupro), basti ricordare di come l’eroe Bellerofonte fu inseguito dalla moglie del suo ospite, Stenebea, mentre i racconti riguardanti Peleo, padre di Achille, narrano similmente come nella sua giovinezza fosse ricercato da Astidamia, e pure nella tradizione giudaico-cristiana troviamo analoghi simili, come la storia della moglie di Potifar che desiderava Giuseppe, narrata nel libro della Genesi.

Anche il mito greco di Ippolito racconta dell’amore di una donna sposata per un uomo scapolo, ma con una differenza fondamentale: la donna è, stavolta, la sua matrigna, sposata con il padre del giovane, e questo particolare, evidentemente non insignificante, ora pervade questa storia canonica, quasi stereotipa, colorandola di connotazioni e sfumature quasi incestuose. Altrettanto sconcertanti risultano poi i dettagli più fini di questo mito: perché discende, Fedra, da una lunga stirpe di donne minoiche “problematiche”, note nel mondo antico per le loro illecite passioni: figlia di Pasifae, che sviluppò una mostruosa fantasia per il toro mettendo al mondo il Minotauro; sorella di Arianna, che aiutò Teseo ad uccidere lo stesso Minotauro per esser poi abbandonata a Nasso; moglie, infine, dello stesso Teseo, eroe nazionale ateniese, che come Eracle e Perseo vantava sia un padre divino che mortale.

Il giovane Ippolito è invece figlio di una regina amazzonica, il cui popolo era famoso per la sua natura selvaggia e guerriera. Il primo Ippolito presentava una Fedra passionale, colta nel tentativo deliberato e audace di seduzione d’Ippolito, in diretto contrasto con la Fedra virtuosa e discreta della versione che sopravvive oggi, in cui nel gioco fascinatorio si interpone la figura di Nutrice, vera figura paraninfica. Scosso dallo shock di una proposta così sfacciata, Ippolito sembra aver reagito velando la testa con orrore e vergogna: da qui il titolo, d’Ippolito Kaluptomenos, velato, appunto.

Con il secondo Ippolito, portatore di corona, incoronato, dunque trionfante, Euripide si propone quindi di riparare a quello che potremmo chiamare, noi moderni, un errore di comunicazione: riscattare e trasformare la Fedra sessualmente intraprendente, in una figura più nobile e comprensiva, cercando in tutti i modi, la seconda Fedra, di reprimere la sua illecita passione per Ippolito, che contravviene direttamente ai suoi ideali di castità e buona reputazione. Durante tutta l’opera, Fedra non si rivolge mai a Ippolito; infatti la struttura simmetrica dell’opera, che è nettamente divisa in due episodi uguali, li tiene separati poiché il primo si concentra sulla passione di Fedra, tutta al femminile, sulla lotta di Ippolito contro la falsa accusa di stupro, il secondo tutto al maschile.

Ma la radicale rifocalizzazione dell’opera non è determinata semplicemente dal cambiamento nella personalità di Fedra, piuttosto la metamorfosi avviene anche attraverso l’aggiunta degli dei: la nuova opera simmetrica è posta entro una cornice divina con Afrodite che recita il prologo e Artemide che appare come dea ex machina alla fine dell’opera, due dee su fronti opposti, dunque, contro e a favore di Ippolito, e il cui ruolo può essere letto simbolicamente come icone di diverse e opposte polarità, erotismo e castità, trasgressione e censura, pulsione e repressione.

Con l’introduzione degli dei, la storia del desiderio sessuale illecito si eleva a scontro tra volontà umana e potere divino e tuttavia nulla ha più lo stesso sapore d’epos che avrebbe acquistato nel vecchio Eschilo o la incommensurabile umanità con cui l’avrebbe descritta Sofocle, bussando la modernità, ormai, alle porte d’Atene, portando con sé il suo carico d’inquietudine e solitudine: la passione di Fedra diventa una semplice conseguenza della vendetta di Afrodite e il rifiuto di Ippolito nei confronti della lussuria femminile un affronto offensivo nei confronti di un dio, anche se non sfugge a nessuno la maniera del tutto posticcia di questa invasione di campo degli dei, ormai abbassati a livello dei capricci degli uomini, mancando del tutto di grandezza etica, testimonianza del pessimismo religioso dell’Autore e del suo sostanziale ateismo.

Promette, il regista Paul Curran, di indagare la vicenda di Fedra e Ippolito, le passioni e i vissuti loro, con l’ausilio che possono darci le attuali conoscenze della psiche umana: se gli antichi eran soliti attribuire al dio tante contraddizioni degli umani comportamenti, dovrebbe esser facile, per noi contemporanei, spiegare quelle stesse anomalie in termini di pulsioni e repressioni, di condizionamenti, di meccanismi di difesa dell’io, d’irrisolti conflitti tutti interiori. Progetta, allora, sottintendendo come tutto possa avvenire all’interno della psiche spezzata e fragile della protagonista, una scena – di Gary Mc Cann che disegna anche i costumi – che essenzialmente si riduce a un gran volto di donna che campeggia al centro della nostra attenzione, sorretta da una ragnatela di tubi innocenti che danno ragione a quanto immaginato dal regista, una sorta di “lavori in corso”, insieme a una evidente sepimentazione del viso della donna, profondi solchi che ne attraversano l’immagine, restituendoci, sul piavo visivo, la scissione metafora d’una sofferta dissociazione e d’una sorta di lavorìo che al suo interno avviene, non sapendole attribuire se ad una costruzione, una ristrutturazione o una demolizione.

Ottime idee di partenza, occorre dire, che tuttavia non trovano poi seguito alcuno nella rappresentazione, la stessa modalità di messa in scena e di recitazione – al netto della bravura degli interpreti, su cui torneremo – avrebbe supposto, date tali premesse, di lasciarsi andare con decisione negando ogni naturalismo alla vicenda, che invece permane, a sorpresa, la cifra e il senso di questo allestimento, il riferimento all’inconscio e alle pulsioni nascoste si ritrova, alla fine, del tutto confinato nelle (pie) intenzioni del regista, esaurendosi in proiezioni un po’ ingenue che si succedono sul gran faccione al centro della scena, sottolineando gli stati emotivi dei personaggi, riflettendo in modo pedestre quanto succede sulla scena, cieli azzurri o nuvolosi, fuoco e fiamme, volti grotteschi, feriti e sanguinanti, crani immoti e bianchi.

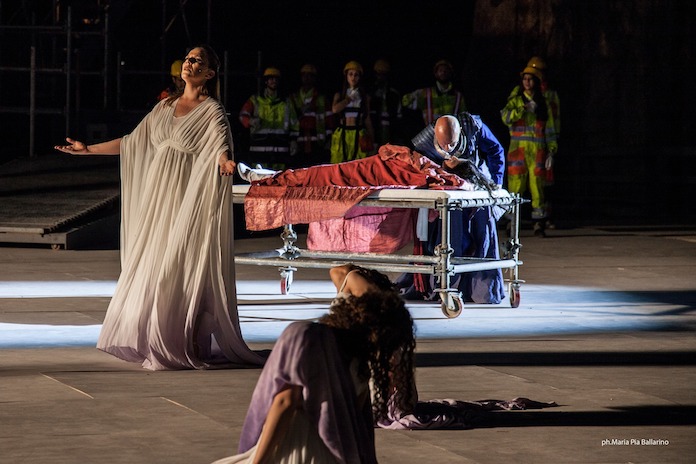

La metafora dei “lavori di ristrutturazione” trova (unica) conferma nei costumi dei servi in veste di operai in gilet giallo e caschetto di sicurezza, un carrello portamateriali diventa prima il carro di Teseo, il catafalco di Fedra poi, coperta la sua salma da un telo da imbianchino, la lettiga, infine, su cui morente si trasporta, verso il finale, Ippolito morente. E tutto diventa purtroppo, ben presto, abbastanza risaputo generando una sorta di stanca monotonia, noi seduti sulle gradinate forse un po’ trascurati e non certo aiutati da una traduzione – del grande grecista Nicola Crocetti – che suona tuttavia, e con rammarico, all’orecchio piuttosto vetusta, di certo molto classicheggiante ma che non si allea per nulla agli intenti registici, risultando il tutto, alla fine, percepito con un senso di vago straniamento da moraviana uggia, nonostante il già ricordato impegno e valore degli attori, ritengo supportati anche, in questo, da una buona direzione che tuttavia si dimostra in definitiva piuttosto inefficace nel tradurre le annunciate intuizioni in una drammaturgia coerente e interessante.

Fedra appare sulla scena, incarnata da Alessandra Salamida, già preda dell’amor fou, al limite del delirio in cui l’ha fatta cadere il sortilegio di Venere, che vuol colpire Ippolito tramite lei, in un crescendo d’angoscia, parole prima trattenute poi gridate, richieste di giuramenti, disperazioni inghiottite; se, in modo evidente, non è possibile – almeno per la nostra mentalità di moderni ma anche, scommetto, per quella anticonformista di Euripide – imputarle l’amore, per quanto sconvolgente possa essere, rimane del tutto incomprensibile e stridente con il personaggio la postuma accusa di stupro nei confronti di Ippolito: proprio su questo punto cruciale dobbiamo registrare la totale latitanza della spiegazione psicodinamica promessa dal regista e non pervenuta.

Stesso discorso per l’incisiva e pervasiva Nutrice che trova carne e sangue in una convincente Gaia Aprea: nonostante il valore dell’attrice, anzi, a maggior ragione a causa di esso, si tocca con mano il clamoroso limite dell’idea registica, perché Nutrice è personaggio chiave nella ristesura dell’opera da parte di Euripide, su di essa in apparenza si scaricano tutte le contraddizioni del personaggio di Fedra, fino a risultare le due donne facce diverse della stessa medaglia, discendendo la Nutrice dai desideri repressi della regina. E tuttavia – clamorosa occasione mancata – lungi dal sottolineare questo eccezionale rapporto di unicità tra i due personaggi, che proprio nella supposta chiave psicodinamica proposta a parole dal regista avrebbe trovato modo e maniera di esprimersi pienamente, ci si limita, invece, fragorosamente, ad un modo di procedere naturalistico che non dà alcuna regione del comportamento di Nutrice, che, in queste condizioni, si svuota di ogni ulteriorità per ridiventare obbediente strumento nelle mani della dea, motore ignaro della tragedia.

E, ancora, lo stesso identico discorso vale per Afrodite, che Ilaria Genatiempo rende con suprema ironia vincente, scendendo le scale dell’antica cavea con lo stesso portamento e atteggiamento di una soubrette degli anni cinquanta, da cui ci potremmo lecitamente aspettarci che da un momento all’altro attacchi a cantare Sentimental, ma che non assume mai e poi mai il ruolo, ipotizzato dal regista, di pulsione erotica prorompente di Fedra, contrapposto alle censure superegoiche di Artemide che, interpretata da Giovanna Di Rauso, compare alla fine, rappresentandone perfetto contraltare, ironicamente coperta d’ombra fino al collo da manti opprimenti e oscuri per quanto era scoperta e indiscreta l’altra, rivestita di luce: ma anche in questo caso, nulla identifica questo personaggio, se non la dichiarata volontà del regista, con ipotetiche censure introiettate di Fedra.

E riesce perfino, l’Ippolito reso sulla scena da Riccardo Livermore, ad uscire dal cliché di un personaggio di per sé rigido, statico, incapace di evoluzione, anche se è difficile vedere nel giovane vitale, amante della musica e del ballo, figlio dei fiori fuori tempo massimo, descritto come vegetariano e alieno ai compromessi della politica, l’eroe immacolato e intangibile – potenzialmente eversivo e minacciosamente anticonvenzionale – amante della caccia e alieno a una qualunque presenza femminile, in special modo se intelligente: la donna è un ambiguo malanno, proclama il famoso monologo, suscitando – miracolo della contemporaneità – uno spontaneo moto di riso nel pubblico quando si accenna alla dote, somma che i genitori son pronti a sborsare purché qualcuno li sbarazzi della mina vagante che si trovano in casa.

D’altra parte, anche il padre Teseo trova in Alessandro Albertin un adeguato interprete sulla stessa linea, che dapprima condanna all’esilio il figlio creduto colpevole, poi, in uno sprazzo di solidarietà maschile, confessa che sì, le donne sono instabili e malvagie, ma anche noi maschi, tuttavia, quando siamo giovani, possiamo somigliare a loro: colpa dell’amore, che fa impazzire e che rovina giovani promesse. Nulla di nuovo sotto il sole, verrebbe da dire, perfino la sottile ironia di d’Euripide sembra ancor più diafana, inconsistente, cedendo di fronte a stereotipi e luoghi comuni.

O, almeno, così è sembrato a me. Completano il cast l’affannato Messaggero di Marcello Gravina, il Servo umorista di Sergio Mancinelli, il Coro diretto da Francesca Della Monica, le efficaci Corifee Simonetta Cartia, Elena Polic Greco, Giada Lo Russo, Maria Grazia Solano, il preoccupato Coro di donne di Trezene Alba Sofia Vella, Giulia Valentini, Miriam Scala, Valentina Corrao, Maddalena Serratore, i ragazzi del Coro degli allievi e delle allieve dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico.