Torna al Teatro San Carlo di Napoli, per questa rassegna del San Carlo Opera Festival, Il trovatore, nell’allestimento che inaugurò la stagione 2014-15, per la regia del regista polacco Michał Znaniecki, che pur tanto talento aveva mostrato, qui a Napoli, l’anno prima, con la fortunatissima messa in scena dell’Onegin. Deluse alquanto, allora, il talentuoso regista, come non mancammo allora di rimarcare; ritroviamo oggi essenzialmente gli stessi difetti d’allora, con quale lieve miglioramento, occorre dirlo, come avesse fatto tesoro d’alcune critiche a certi aspetti francamente d’estremo kitsch e d’inconsulta origine che avevano caratterizzato quella prima rappresentazione, insieme purtroppo a qualche indubbio deprecabile peggioramento. Fra i primi aspetti, positivi, notiamo – grazie al cielo – l’eliminazione dell’incredibile ballo dei boys conciati come apache parigini intenti a trascinar con sé, nel turbine del valzer – il valzer della vecchia zingara – la stupefatta Azucena interrogata dai suoi trascorsi in Biscaglia dal perfido de’ Luna; peccato che, pure, le scene siano ormai prive delle videoproiezioni di Michal Rovner, che – ove mai non ci fosse chiaro allora – aggiungevano un deciso surplus al tema della guerra – che senza tregua consuma uomini e cose – alla base dell’idea registica fondante: sostituite dalle pur belle proiezioni di Ludwik Bobo Skała, abbiamo visto vette montane e maligni pianeti, vetrate istoriate d’un gotico immaginifico e ferrigno, ma ci sono mancate le lunghe teorie d’omini in fila indiana, così tipiche dell’artista israeliana, l’ombra triste e desolata dei suoi cipressi, pronti a trasformarsi in affocate lingue di fuoco.

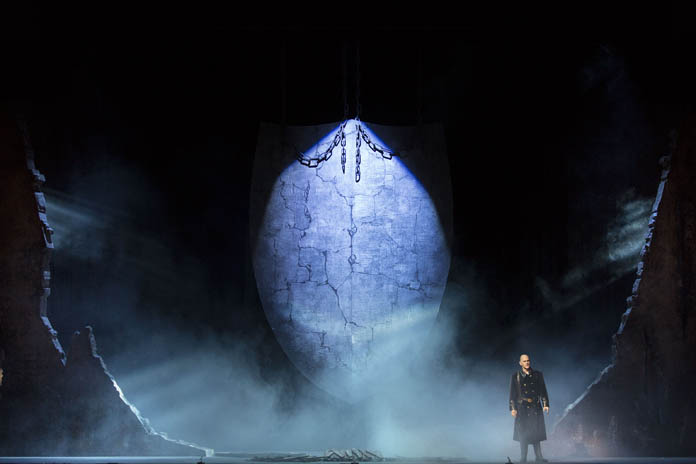

Il fuoco, certo, è rimasto, nelle torce, nei falò accesi nelle lotti illuni, nell’idea stessa della pira che consuma, che arde, che brucia, nelle belle scene di Luigi Scoglio, tutte impostate sulle linee verticali di colore e luce – chissà se accennata allusione alla prigionia delle passioni – che, da sfondo del palazzo d’Aliaferia diventano canne d’organo nella scena del Convento, foresta di faggi vicino Castellor; e poi il profilo delle rocce in primo piano, ricordo di scenografie d’altri tempi di legno e cartapesta, alla cui ingiallita memoria pur si rifà il disegno dei luoghi dell’azione: reggia, torre, rupe, convento, luoghi prototipici ove necessariamente occorre si svolga l’azione – pur così complessa e al limite del feuilleton – d’un’opera prototipica come Trovatore, assurto quasi a simbolo del melò d’italica fattura. Rimane, per il resto, identica la regia, che tra fraintendimenti più o meno gravi, incongrui sogni erotici di sonnacchiose dame di compagnia, incomprensibili rivestirsi e svestirsi in scena, più adatti al vaudeville che al dramma in musica, forzature del libretto e del senso scenico, avvia piuttosto dimessamente la vicenda verso l’inevitabile e drammatica fine. Rimane, al chiudersi del sipario, il sapore d’una perduta occasione, ti domandi quanti, al di fuori dei melomani incalliti abbian potuto comprendere il senso delle convulse scene – l’ambiguità del falso riconoscimento di Deserto sulla terra, il fallito rapimento di Leonora al Convento, perfino l’elementare e complessa insieme geografia del Miserere – senza cercar da qualche parte lumi su una storia che, nella sua incredibile artificiosità e inverosimiglianza, meriterebbe un’ottima regia in grado di prender per mano lo spettatore ignaro e fargli gustare la musica, che è tanta e bellissima, insieme alla vicenda teatrale. L’emozione, che dovrebbe compiere il miracolo di trascinarci fuori dalla platea dove tranquilli sediamo, per costringerci a gridare all’armi insieme a Manrico, molte volte, invece, latita, si perde tra i colori, sonnecchia tra risaputi schemi. Peccato.

Così pure è piena di buone intenzioni la direzione di Josep Caballé Domenech, per la prima volta al San Carlo, che dilata i tempi lasciando più d’una volta il canto a sé: deleterio effetto della scarsità di prove, s’è detto, e tuttavia pure qui rimane il rimpianto di non aver assaporato ciò che avrebbe potuto essere e, insieme, la conferma che le strade asfaltate dagli ottimi proponimenti sempre lì conducono, all’inferno delle assenze o, quantomeno, come in questo caso, al limbo dei sospesi giudizi e dei mediocri pensieri. Che invece non riguardano il cast o, perlomeno, buona parte di esso: ovviamente – l’avverbio non sembri frettolosa archiviazione nel reame del lapalissiano – ciò riguarda in primis Violeta Urmana, che nei panni straccioni d’Azucena appare talmente a suo agio da poter dire autorevolmente la sua sul personaggio che è il vero protagonista dell’opera: pasta vocale notevole, accompagnata da perfetta dizione, elegantissima nei passaggi, si mostra indubbiamente all’altezza della sua fama e manca poco – ecco l’emozione che purtroppo risulta invece spesso assente altrove – rizzarsi anche noi le chiome in capo, come dice al buon Manrico, un Gustavo Porta che, invece, spesso, nel ruolo del titolo è apparso l’anello debole del cast, per la voce che, pur apparsa estesa e potente, fortemente soffre e forza sugli acuti, tanto che la sua interpretazione finisce per apparir retorica e vuota, per un personaggio che, certo, già di suo non è che mostri chi sa quale approfondimento psicologico. Meglio la Leonora di Saoia Hernandez, che ha bella voce, particolare, potente, piena, servita da una tecnica pressoché perfetta; peccato – anche qui – che gli acuti si facciano vieppiù taglienti, fino all’urlo; il conte di Vitaliy Bilyy possiede voce importante, dallo squillo sicuro e pieno, pur se con emissione piuttosto artificiosa e leggermente ingoiata. Orchestra e Coro fanno la loro figura, su una partitura ben conosciuta. Alla fine lunghi applausi, da un pubblico in prevalenza vacanziero.