[rating=4] Ha aperto la stagione 2016-2015 e ha inaugurato il nuovo anno “Giovanna d’Arco” di Giuseppe Verdi che mancava al Teatro alla Scala da 150 anni. Un’opera di difficile inquadramento, che non riesce a competere con i grandi capolavori verdiani e che ciononostante non può essere derubricata a semplice “opera brutta”.

Il libretto non è senza dubbio dei migliori e fa acqua da diverse parti: se è vero che il carattere di Giovanna viene sviscerato e analizzato in profondità, facendone emergere ogni sfaccettatura psicologica, il resto dei personaggi, reali, immaginari o sovrannaturali, e la trama nel complesso non reggono il filo della logica. In aggiunta, il lessico utilizzato dal librettista Temistocle Solera è un saliscendi pindarico di italiano aulico e dotto e di banalissime rime, che non sempre si armonizza con il contesto rappresentato.

Pure la musica del maestro di Busseto aveva dimostrato intuizioni migliori nelle opere precedenti e fiorirà senza limiti in quelle successive: Giovanna d’Arco, del 1845, pare essere proprio un’esperienza di passaggio e di sperimentazione. Da un lato i fraseggi delicati e di peso metafisico, dall’altro le marcette dissacranti e umoristiche, da una parte una scrittura innovativa e un’orchestrazione modernissima, dall’altra abbozzi artigianali di brani da routine.

Notevole, come sempre in Verdi, il ruolo poliedrico del coro. Corte di nobiluomini, popolo di Francia, armigeri inglesi e francesi, schiere angeliche, torme infernali: le scene di massa si sprecano, segno di un romanticismo popolare tipicamente borghese e risorgimentale di cui Verdi è senza dubbio sommo fautore. È proprio il coro ad essere vero coprotagonista insieme a Giovanna, di cui rappresenta la vivificazione e verificazione delle allucinazioni: le voci d’insieme ammoniscono, guidano, giudicano i personaggi come nelle antiche tragedie.

Il direttore principale del Teatro alla Scala Riccardo Chailly, sul podio per tutte le recite della Prima, è stato il principale sponsor di questa storica produzione. Il maestro Chailly si distingue sempre per la cura e perizia con cui ricostruisce il percorso artistico dei suoi autori d’elezione, tra cui Verdi.

Della parabola musicale di Giuseppe Verdi il maestro milanese aveva già diretto Giovanna d’Arco a Bologna, nel 1989, dopo una ricerca filologica che, però, mancava della fondamentale edizione critica della Ricordi del 2008. Oggi Chailly ha aggiunto un ulteriore tassello alla riscoperta scientifica della maturazione del genio verdiano, grazie anche alla riproposizione di un’opera piuttosto difficile.

Imprescindibile per una scommessa così azzardata è stata la collaborazione dei registi e dei cantanti, oltre ovviamente alle maestranze artistiche, di laboratorio e di palcoscenico del Teatro alla Scala, la cui altissima qualità è già nota a tutto il mondo.

Ad allestire la messinscena i maestri Moshe Leiser e Patrice Caurier, per la prima volta alla Scala. I due registi scelgono la via della reinterpretazione, violando apertamente ed esplicitamente il dettato del libretto. La storia raccontata da Solera è già del resto il frutto di più livelli d’invenzione: la fonte principale è il dramma omonimo di Friedrich Schiller, che a sua volta riprende suggestioni ampiamente romanzate rispetto alla vicenda storica della pulzella d’Orléans. La versione dei fatti che ne scaturisce subì comprensibilmente lo sdegno della Chiesa e dei moralisti, che non potevano accettare la rappresentazione di una santa nei panni di una fragile e instabile ragazza sprovveduta, che arriva a corrispondere, o paventare di farlo, l’amore di niente meno che il Re di Francia.

Ma come ben sappiamo, la vicenda della vergine condottiera è sempre stata spiegata nei termini di una follia adolescenziale, e come psicosi privata viene trattata da Leiser e Caurier.

L’opera diventa non più cronaca inventata di una vicenda leggendaria, ma curioso viaggio attraverso le psicotiche allucinazioni di una pazza in punto di morte. La musica di Verdi, così altalenante, si presta a questo gioco di rimandi simbolici. La bella Giovanna scende davvero in battaglia alla testa delle schiere franche? Veramente il padre la consegna agli inglesi credendo che la figlia si sia concessa al diavolo e a Carlo? Oppure è tutto un travagliato e turbolento agitarsi di sogni ed incubi nel delirio di una mente sollecitata dalla malattia? Il tutto forse si risolve tra la prima e l’ultima scena, all’inizio la chiamata della Madonna sotto una cupa tempesta nella foresta maledetta, alla fine la transustanziazione mistica e l’ascensione al cielo accolta dai cori divini: nel mezzo un labirinto di colpi di scena.

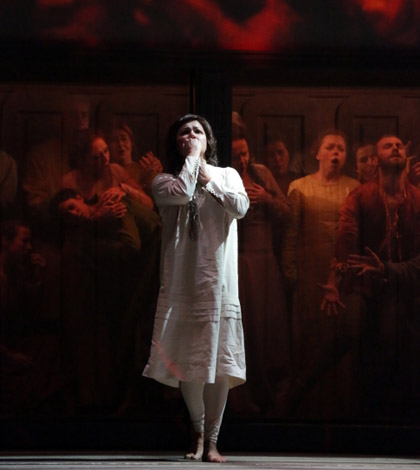

Il prologo e i due atti si svolgono tra le stesse tre pareti di una stanza ottocentesca, che si muovono e si adattano alla vicenda ma che non scompaiono mai del tutto, come fossimo davvero nella mente della povera Giovanna. Nelle scene di guerra soffitto e pareti vengono letteralmente trafitti da lance in diagonale, gli eserciti accorrono sfondando il fondale di carta, il coro spesso appare dietro a sezioni dei muri che si aprono all’occasione e sulle pareti si alternano proiezioni di ambigue immagini in movimento di lussuria ed erotismo con un cilestrissimo cielo trapuntato da candide nuvolette.

L’utilizzo degli effetti di scena di Christian Fenouillat, delle luci di Christophe Forey e delle proiezioni video di Etienne Guiol è sapiente e costruisce ambienti ben congeniati. Nonostante la forte discrasia con il libretto, il congegno regge la prova della comprensibilità ed è stato non solo tollerato, ma anche apprezzato dal conservatore pubblico milanese.

Raffinati e piacevoli i costumi di Agostino Cavalca che riprende nella foggia e nei colori il simbolismo e le allegorie delle miniature medievali. Re Carlo completamente d’oro, che si muove come una statua, la sua corte di guardie d’onore in completa armatura d’argento sgargiante e il popolo in casacche di tinta pastello riecheggiano un immaginario fiabesco, inverosimile ma evocativo.

Apogeo di teatralità quando ad assediare Giovanna sono gli spiritelli infernali, con i movimenti coreografici di Leah Hausman. I demoni deformi e grotteschi sembrano usciti da disegni rinascimentali, gargouilles rosso fuoco con ali, artigli, zampe e coda, che si azzuffano animalescamente, goffi, arcigni e mostruosi.

Luttuosi, austeri e bigotti gli abiti di moda ottocentesca che vediamo a sipario aperto durante l’ouverture e che Giacomo, padre di Giovanna, non dismetterà mai, mentre la protagonista eponima indosserà e toglierà alternativamente durante tutto lo spettacolo. Nero e bianco gli unici colori ammessi, come da precetto vittoriano. Del resto è proprio la cupa atmosfera da clinica psichiatrica ottocentesca ad aver ispirato la regia, che si fonda sull’eccesso d’enfasi che il positivismo medico aveva posto nella ricerca, catalogazione e cura delle malattie nevrotiche e mentali.

Notevole la ricostruzione, sghemba, della cattedrale di Reims, che compare nel secondo atto per scomparire ben presto, con il grosso rosone replicato in primo piano, dettagliata fin nei particolari. Resta dall’inizio alla fine sul palco, a destra, un letto sfatto, su cui Giovanna consuma i suoi deliri, e al centro, girata di spalle, una grossa poltrona su cui siede il padre Giacomo. Carlo, invece, entra ed esce dalla scena continuamente, immutabile nell’aspetto, fino a scomparire inghiottito da una botola in sella ad una statua di cavallo, come un sogno in collasso.

Singolare la scena del rogo, che nel libretto viene solo vagamente evocato e non si realizza: sul palco una croce capovolta appoggiata ai mobili ammassati e incastonata tra un tavolo e un divano, su cui Giovanna si affanna investita da fasci di luci infuocate e di proiezioni fiammanti tra i fumi che aleggiano dal sottosuolo.

A cantare nei ruoli del terzetto principale per l’ultima replica della Prima Erika Grimaldi, nella parte che a Sant’Ambrogio era spettata alla grandiosa Anna Netrebko, Francesco Meli e Carlos Alvarez, che era stato sostituito da Devid Cecconi nelle recite di dicembre. Chi scrive ha avuto la fortuna di ascoltare e vedere entrambi i cast nella Prova Generale e nella recita del 2 gennaio.

Le Giovanne di Erika Grimaldi e Anna Netrebko hanno carature diverse: corposa, piena, guerresca quella della cantante russa, fragile, leggera, delicata quella della Grimaldi. La voce della Netrebko ha fatto emergere una Giovanna focosa, di forte impatto emotivo, straziante e commuovente per le profondità armoniche che esibisce, e per sua natura si è imposta sugli altri cantanti con naturalezza e facilità. Erika Grimaldi ha impersonato la Giovanna dei fraseggi belcantistici e dell’ampia tessitura con voce chiara e melodiosa, il suo timbro più accomodante nei duetti, nei terzetti e nei concertati col coro ha svelato tutta l’intimità del personaggio: al suo debutto scaligero la Grimaldi ha retto assai bene il difficile paragone con la voce acclamatissima di Anna Netrebko.

Il tenore Francesco Meli ha dimostrato tutto il suo potenziale adattandosi in coppia con entrambi i soprani. La sua voce squillante e adamantina lo ha fatto risplendere in un ruolo di fatto debole, al servizio del soprano. Duttile e versatile, Meli non si è lasciato adombrare dalla Netrebko, riuscendo ad esibire un Carlo VII di altissime capacità vocali e tecniche, senza mai mancare di espressività nonostante le difficoltà di una parte così oscillante. In coppia con Erika Grimaldi Francesco Meli ha evidenziato un timbro più lirico e chiaro, calibrando magistralmente potenza e colore. Il tenore italiano ha fornito un’altissima prova di sé, degna delle migliori stelle.

Infelice la vicenda di Carlos Alvarez, noto baritono di fama internazionale, colto da una malattia alle vie respiratorie a pochi giorni al 7 dicembre e sostituito in gran fretta dal giovane Devid Cecconi. L’unica recita in cui Alvarez è riuscito a cantare è stata quella di gennaio, appena ripreso dalla convalescenza: una prova sottotono, in cui il baritono è riuscito a dimostrare le sue indubbie qualità vocali, espressive e tecniche, ma senza poter giungere alla fine dell’opera in piena forma. Un colpo di tosse a metà del secondo atto ha tradito lo sforzo con cui il baritono si è dovuto cimentare e la qualità dell’esibizione è notevolmente calata: onore al merito e auguri per una migliore ripresa.

L’occasione inaspettata è stata magistralmente colta da Cecconi, che ha così esordito da protagonista al Teatro alla Scala dimostrandosi perfettamente pronto per una parte affatto secondaria. Il Giacomo di Cecconi non è stato solo un padre severo, individualista e incapace di comunicare con la figlia, ma anche lo sciocco credulone e, soprattutto, l’infelicissimo e pentito accusatore di Giovanna. Una parte di baritono sui generis, che non intralcia il legame amoroso tra tenore e soprano, ma si limita a maledirlo, disinteressato ad inserirsi di frammezzo e piuttosto premuroso di salvare se stesso e l’onore. Solo alla fine si piegheranno le ginocchia dell’ormai desolato e afflitto vecchio che si accorge di aver perduto, sui causa, l’unica speranza: la sua giovane figlia.

Molto bene anche Dmitry Beloselskiy, il comandante inglese Talbot, e Michele Mauro, l’alfiere di Re Carlo Delil. Due parti marginali e brevissime, interpretate però con la dovuta maestria e senza sconti di voce ed espressione.

Eccezionale il coro, onnipresente, diretto da Bruno Casoni. L’insieme vocale ha reso ogni sfaccettatura di una parte assai variegata, impressionando per la capacità di rendere al meglio la famigerata “tinta verdiana” in ogni ruolo. Il coro scaligero non solo si è amalgamato al meglio con il terzetto protagonista, in brani di estrema emotività, ma è emerso in tutta la qua qualità nelle parti prettamente corali, distinguendosi come un insieme organico, compatto e ben strutturato.

Dal podio ha riscosso il tripudio di sala Riccardo Chailly, che ha riportato alla Scala questa stravagante opera con l’intento, riuscito, di fare emergere dallo spartito gli echi e i rimandi di titoli ben più famosi e frequenti di Giuseppe Verdi quali Macbeth, Don Carlo, Requiem, Aida e Rigoletto, quest’ultimo al Piermarini dal 13 gennaio. Una sfida vinta sulla scommessa di riscoperta e riproposizione di capolavori dimenticati, che proseguirà con un altro titolo da tempo mancante dal cartellone scaligero, “La cena delle beffe” di Umberto Giordano prevista ad aprile.