Sabato 29 ottobre il teatro Verdi di Pisa ha inaugurato la stagione operistica con il “dittico” indissolubile per la nascita del filone “verista”, ovvero Cavalleria rusticana di Mascagni e Pagliacci di Leoncavallo, per la regia di Alessio Pizzech.

Le due opere veriste, ambientate in un’arcaica realtà mediterranea della Sicilia e Calabria, si mostrano imprescindibilmente legate dalla necessità di rappresentare tranche de vie di assoluta crudezza, che portano in primo piano due donne, tragiche protagoniste: da una parte Santuzza, l’esclusa, emarginata e scomunicata, dall’altra Nedda, desiderosa di fuggire dalle violenze del geloso marito capocomico e carica di quell’ansia di libertà tanto cara alla Carmen di Bizet.

Dunque due opere in stretto rapporto, che seppero suscitare un autentico coup de foudre nel pubblico fin dalle prime rappresentazioni, in quella loro clamorosa rottura con lo stile romantico, per porre en plen air sentimenti impulsivi e sanguigni, segnati da un destino implacabile. Il tutto contraddistinto certamente da singole peculiarità: Mascagni mostra uno stile carnoso, turgido e sinuoso, caratterizzato dalla convivenza di “pezzi di carattere”, capaci di evocare il colore locale mediterraneo, ed una nuova concezione del “recitar cantando” fatta di scavo prosodico e fraseologico, che propriamente animano le intime emozioni dei personaggi; Leoncavallo, invece, adotta il gusto del pastiche, in quella sua vocazione al collage ed al potpourri stilistico, con citazioni e variegato materiale musicale, ora colto ora triviale, tra seduzioni melodiche della canzone da balera e la cantabilità ricca d’enfasi della romanza da salotto, entrambe amalgamate da ricercati e preziosi arcaismi, in uno “straniato” ibridismo stilistico.

Lascia perplessi la scelta registica di Alessio Pizzech: certamente è interessante il suo punto di partenza legato alle due protagoniste ed il suo desiderio di porle al centro della scena, ma la concretizzazione di questo pensiero risulta meno efficace, soprattutto per la prima opera. Cavalleria rusticana, infatti, mette a dura prova la brava soprano Raffaella Angeletti, dalle ottime attitudini di cantante-attrice, costringendola a sostenere tutto il preludio su di un ingombrante letto, che non abbandonerà più la scena, risultando elemento di grande disturbo. Difficilmente comprensibile anche la scelta di non dar rilievo al coro ed al carattere strettamente popolare di quest’opera, ha discapito della sua essenza verista. Altro elemento disturbante sono le figure che, come nemesi, accompagnano e rappresentano visivamente il dolore di Santuzza in quello che dovrebbe essere un rito catartico: sentimentalmente, spezzano la bellezza dell’Intermezzo musicale, ed eliminano un altro elemento essenziale dell’opera, ovvero “quel grido che taglia l’opera come una riga di sangue”, per citare Mario Morini, e che dovrebbe cadere catastrofico en coulisse, non “bisbigliato” sulla scena all’orecchio di Santuzza.

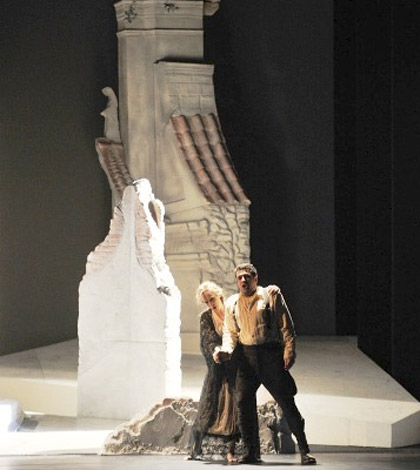

Più efficace la scelta felliniana per Pagliacci, con i surreali costumi di Cristina Aceti, e coinvolgente la scelta tipicamente pirandelliana di abbattere la “quarta parete” per svolgere l’azione anche in platea. Meno adeguate le retroproiezioni che accompagnano entrambe le opere.

Brava, seppur stretta in ruoli resi complessi, Raffaella Angeletti, che dà il meglio di sé soprattutto in Nedda; sanguigno e carnale Alfio di Anooshah Golesorkhi, baritono dalla voce profonda che interpreta ottimamente anche Tonio, colorando il personaggio di grande vividezza; un po’ più insicuro Turiddu di Mickael Spadacini, mentre crudo e giustamente violento il tenore Ernesto Grisales nei panni di Canio.

Buona la direzione di Jonathan Webb dell’Orchestra della Toscana, forse in certi momenti troppo concitata.