Programma inedito e sui generis per la soirée di balletto dedicata a La valse di Ravel, Symphony in C di Bizet e Shéhérazade di Rimskij-Korsakov.

Le tre composizioni, apparentemente senza nessi fra loro, hanno attirato l’attenzione di un numeroso pubblico, complice da un lato l’arcinota bellissima coreografia di George Balanchine per la sinfonia in do maggiore di Georges Bizet e dall’altro la curiosità per le nuove coreografie de La valse di Maurice Ravel, a sei mani di Stefania Ballone, Matteo Gavazzi e Marco Messina, e di Shéhérazade di Rimskij-Korsakov, di Eugenio Scigliano.

Lo spettacolo ha riscosso un grande favore di pubblico e i ballerini del Corpo di Ballo hanno fornito eccellente prova di sé nonostante le polemiche sorte in sede di programmazione nel 2016.

Ugualmente applaudito il direttore Paavo Jarvi, per la prima volta impegnato con la danza sul podio della Scala e, per giunta, con una programmazione tanto particolare.

Il nesso fra i tre brani musicali può essere ritrovato nelle vicissitudini legate ai famosi Ballets Russes di Sergej Djaghilev. Il poema sinfonico La valse ha origini nei rapporti fra Ravel e Djaghilev, il geniale impresario dei Ballets Russes, che al compositore aveva commissionato il balletto poi mai allestito e, anzi, origine di un insanabile diverbio fra le due personalità. La prima coreografia de La valse sarà del 1929 ad opera di Ida Rubinstein e Bronislava Nijinska, entrambe legate alle sorti dei Ballets Russes. Ugualmente profondamente legato ai Ballets Russes è George Balanchine, il coreografo di Symphony in C, a lungo maitre de ballet della prestigiosa compagnia e che per primo traspose in danza le suggestioni della sinfonia di Bizet. Infine, la suite sinfonica Shéhérazade deve buona parte della propria fortuna alla versione coreografata da Michel Fokine nel 1910, altro emblematico artista della compagnia di Sergej Djaghilev, pur tra le polemiche con la vedova del compositore pietroburghese. I primi protagonisti della Shéhérazade di Fokine furono, guarda caso, Ida Rubinstein e Vaslav Nijinsky, fratello di Bronislava. Tout se tient.

Poco o nulla hanno in comune invece i tre balletti sotto il profilo musicale. La valse è un omaggio malinconico alla Vienna degli Strauss e dei valzer, ombreggiato però dai cupi sentimenti che la Guerra Mondiale aveva infuso in Ravel. Benché il compositore rifiutò sempre una lettura storicista della composizione, fin dalla prima rappresentazione nel 1920 gli ascoltatori si accorsero della intrinseca metafora di nascita, sviluppo e decadimento della cultura occidentale che la forma-valzer rappresenta e cui lo sviluppo del brano sembra alludere nel suo aumento di intensità musicale: il tema, il solo del tempo unico, non riesce ad affermarsi che timidamente per essere subito decostruito dagli interventi di tutta l’orchestra, con un crescendo caotico culminante in una emblematica battuta che abbandona il tempo di valzer.

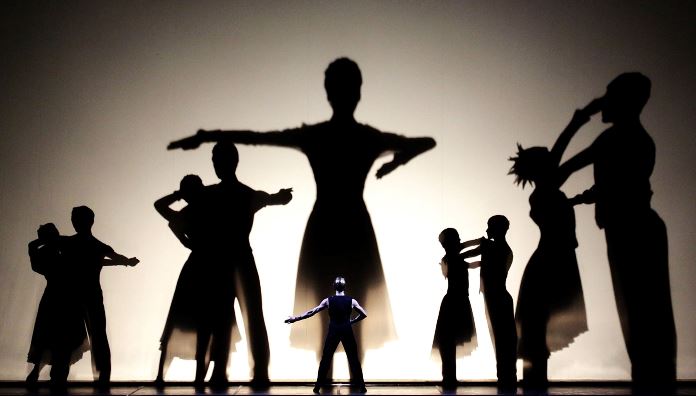

La coreografia di Ballone, Gavazzi e Messina rispetta le volontà di Ravel e rifiuta ogni collegamento con la Vienna di inizio secolo, preferendo invece un susseguirsi di visioni demoniache e simboliche, con ampio utilizzo delle gestualità contemporanee e degli effetti di luce e ombra. Un percorso dentro la musica e di visualizzazione delle dinamiche e della complessità della struttura musicale attraverso la danza, circoscritta dalla scenografia astratta e cupa. I costumi invece, postmoderni, paiono essere proprio una versione apocalittica degli abiti novecenteschi: macabro accenno alla realtà del mondo.

Protagonisti i ballerini Mariafrancesca Garritano, Christian Fagetti, Antonella Albano, Gioacchino Starace, Marta Gerani, Azzurra Esposito, Agnese Di Clemente, Denise Gazzo, Eugenio Lepera, Frank Lloyd Aduca, Walter Madau, Valerio Lunadei.

La sinfonia in do maggiore di Georges Bizet, a lungo dimenticata per la stessa volontà del compositore, fu riscoperta pubblicamente solo nella prima esecuzione del 1935, a 60 anni dalla sua morte. L’opera è un debito intellettuale nei confronti di Charles Gounod, maestro di Bizet, alla cui sinfonia in re maggiore il nostro si è ampiamente ispirato, attingendo più o meno direttamente dalla partitura. La sinfonia è un capolavoro del romanticismo francese, composta a soli 17 anni in uno stile squisitamente accademico, eppure già intriso delle notevoli abilità di orchestratore del genio di Bizet.

La raffinata e delicata struttura della sinfonia hanno ispirato a Balanchine un vero e proprio capolavoro canonico. Secondo la massima “dovete vedere la musica e sentire la danza” e la poetica dello “stile concertante” Balanchine espone tutti i fondamenti della danza accademica dei Ballets Russes nella sua interpretazione neoclassica. Il corpo di ballo, nella sua interezza, da sfoggio di simmetrie e geometrie in continuo dinamismo, mentre le coppie soliste danno prova di tutta la forza espressiva che i corpi in movimento possono offrire allo spettatore. Nella coreografia di Symphony in C, ideata nel 1947 per il Balletto dell’Opéra di Parigi, le ballerine indossano le tipiche scarpette a punta e i classici tutù bianchi, i ballerini invece danzano in costume scuro, il tutto su sfondo neutro e con la sola presenza in scena di due lampadari in cristallo che calano dal soffitto: la danza basta a se stessa.

Protagoniste le coppie di ballerini Nicoletta Manni e Nicola Del Freo, Maria Celeste Losa e Marco Agostino, Antonella Albano e Antonino Sutera, Martina Arduino e Massimo Garon.

Di stampo decisamente contemporaneo Shéhérazade di Eugenio Scigliano. Il coreografo calabrese si smarca dalla lettura testuale della suite sinfonica e reinterpreta a suo modo la composizione di Nikolaj Rimskij-Korsakov, a partire dalla versione di Fokine del 1910.

In Rimskij-Korsakov essenziali sono gli elementi suggestivi della musica popolare russa e, soprattutto, delle evocazioni orientaleggianti tanto care al compositore: il pretesto di Shéhérazade, cioè de Le mille e una notte, è esplicitamente la scusa per scrivere musiche di stampo esotico e incantato. La suite non ha un dichiarato intento narrativo, nonostante la forza espressiva della musica, e l’intenzione dell’autore era un sincero lavoro d’evasione. Ciononostante forti sono i riferimenti simbolici che le melodie suggeriscono all’ascoltatore e naturali appaiono le interpretazioni coreografiche di Fokine e di Scigliano.

Se in Fokine è l’elemento erotico e sensuale a prevalere nella sua accezione provocatoria e carnale, con lo scopo preciso di sperimentare l’impatto emotivo e sentimentale sugli spettatori di una danza più libera possibile da stereotipi, in Scigliano la tematica si fa più politica e concreta.

Pur rispettando le intuizioni del libretto di Fokine, Eugenio Scigliano ci parla specificamente di violenza e di sfruttamento, utilizzando la schiava Zobeide come simbolo della donna stuprata e violata dall’uomo. Nel crescendo di violenza ed erotismo, sottolineati dai costumi sanguigni ed attillati e dalle luci soffuse, le donne finiscono per soccombere alla prepotenza degli uomini, liberando se stesse attraverso l’estrema ribellione del suicidio. Una coreografia drammatica, intensa e tragica, in rapporto dialettico e simmetrico con la soave dolcezza delle frasi musicali.

Nei ruoli protagonisti: Virna Toppi, Zobeide, Nicola Del Freo, lo Schiavo d’oro, Gioacchino Starace, Shariar, Marco Agostino, Zahman, Beatrice Carbone, l’ombra di Shéhérazade.