«I giovani artisti-pittori delle scuole d’avanguardia hanno come scopo segreto di fare della pittura pura. E’ un’arte plastica completamente nuova. E’ appena al suo inizio e non è ancora astratta come vorrebbe essere.»

Le parole di G. Apollinaire ben illustrano l’inizio di questo viaggio a ritroso che scava nelle fondamenta le origini, troppo spesso dimenticate, del trío españolche per eccellenza ha dato vita al rinnovamento dell’arte, ovvero Picasso, Mirò, Dalì. Giovani e arrabbiati: la nascita della modernità, mostra allestita a Palazzo Strozzi fino al 17 luglio 2011.

Il titolo già emblematico dell’esposizione sintetizza il percorso dell’allestimento innovativo che, grazie a Christoph Vitali, ex direttore della Fondazione Beyeler di Zurigo, per l’occasione regista, e Eugenio Carmona, direttore del Dipartimento di Storia dell’arte dell’Università di Malaga, in veste di sceneggiatore, ripercorre secondo carrellate di lunghi flashback il film emozionante della formazione artistica dei tre giovani artisti-pittori.

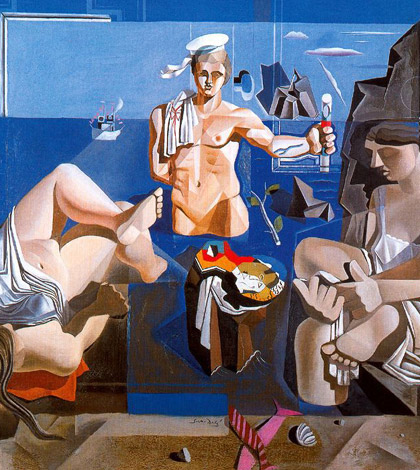

Ecco allora che la narrazione inizia a Parigi nel 1926, dall’incontro freudiano in bilico tra realtà e surreale desiderio di Dalì con la sua guida spirituale Picasso, dallo sguardo «intelligente e così vivo» da far tremare il giovane seguace, che in veste inconsueta presenta Accademia neocubista (1926) dove un marinaio si trova in bilico tra rigore e lascivia, erotismo che ben si svilupperà nel maturo Dalì. Ancora troviamo Nudo nell’acqua (1924) e Nudo provenienti dal Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia di Madrid, omaggio all’intimo amico di Dalì, Garcìa Lorca, forse emblema dei versi «Vederti nuda è comprendere l’ansia/della pioggia che cerca fragili fianchi,/o la febbre del mare dal volto immenso/che non trova la luce della sua guancia».

Ed il viaggio prosegue, snodandosi tra le cinque sezioni, andando ad illuminare i genius loci che accomunano Mirò e Dalì, ovvero la calda terra della Catalogna, per la quale i due artisti si mettono a confronto con generi più tradizionali quali il ritratto, il paesaggio e la natura morta.

«Qui conosco tutti gli angoli e le angolazioni. Conosco la forma di ogni piccola baia, conosco il capo e tutte le rocce. Qui si è formata tutta la mia vita di erotismo e di sensazioni, io solo conosco i passi delle ombre nel corso della giornata, la loro marcia inquietante sulle rocce fino al sorgere della luce della luna crescente», afferma Dalì, e vi possiamo ben rivedere il Paesaggio di Cadaquès dalle tinte cézanniane del 1920-1921. Ma ancora possiamo osservare il culto della casa paterna dai colori nostalgici del noucentisme di Mirò nella Fornace a Montroig, luogo dove decise di diventare artista, i colori tutti selvaggi del dandy Dalì nell’Autoritratto del 1920, tipico richiamo al fauvismo catalano, ed infine echi japonaise nel Ritratto di Eric Cristòfol Ricartdi Mirò, tra Nature morte cariche di un “realismo magico” che richiama «l’acquolina in bocca» di echi infantili.

Il terzo “pensiero” si affaccia su un nuovo incontro, questa volta tra Mirò e Picasso a Barcellona nel 1917, in occasione della realizzazione del ballettoParade, prodotto dai Ballets russes di Diaghilev, con scene e costumi di Picasso, musica di Erik Satie, libretto di J. Cocteau, coreografia di Massine, programma di sala di G. Apollinaire: insieme al Progetto di manifesto per la rivista “L’Instant” (Mirò, 1919), dalla risonanza quasi futurista, nella sala svettano i costumi picassiani del balletto, quasi anticipazione delle marionette di Depero per “I Balli plastici”.

La quarta sezione è interamente dedicata ad un giovanissimo Pablo, Diego, Josè, Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, Marìa de los Remedios, Crispìn, Crispiniano de la Santìsima Trinidad, Ruiz Picasso che, come afferma la scrittrice sua grande amica Gertrude Stein, «scriveva pittura come gli altri bambini scrivevano l’abbicci. Era nato facendo disegni non disegni da bambino ma disegni da pittore. I suoi disegni non erano di cose vedute, ma di cose espresse, insomma, erano parole per lui; il disegno fu sempre il suo solo modo di parlare e lui parla moltissimo». Qui troviamo una vera perla rara, ovvero ilCahier 7 proveniente dal Museo della casa natale di Picasso a Màlaga, quaderno di schizzi per lo studio del quadro emblema per eccellenza del cubismo, ovvero le Demoiselles d’Avignon, dove la figura della donna è indagata nello stesso modo con cui «un chirurgo disseziona un cadavere», per usare le parole di Apollinaire, tra inserzioni mitologiche e richiami alle origini. È in questo “pensiero” che troviamo gli influssi del “periodo blu”, intrisi di umanitarismo, giovane fervore verso gli umili e i diseredati, che si esprime con modi sobri, contenuti, dentro vaghe atmosfere crepuscolari tipiche de I due saltimbanchi; o ancora il sordo clamore fauvista della Danzatrice spagnola, omaggio a quel locale centro del rinnovamento modernista barcellonese, ovvero Els Quatre Gats. Ma è qui possibile incontrare anche un Picasso quindicenne che si esercita con un vero che «non perderà mai d’occhio», come traspare dal Chierichetto del 1896 e da Il vecchio col mantello del 1895.

La storia a ritroso si conclude qui, al suo esordio, per infine mostrarci il parto artistico e maturo scaturito da un tale passato, ovvero tutto il dolore, l’ira, la passione ardente della Donna che piange (Picasso, 1937) chiaro percorso sfociato nella trucidità di Guernica; il surrealismo freudiano de Le rose sanguinanti (Dalì, 1930), ed ultimo l’onirico infantilismo sognante e sconvolgente della Composizione (Piccolo universo) (1933): «Lo spettacolo del cielo mi sconvolge. Rimango sconvolto quando vedo, in un celo immenso, un quarto di luna o di sole. Del resto, esistono nei miei quadri delle forme piccole in grandi spazi vuoti. Gli spazi vuoti, tutto ciò che è spoglio mi ha sempre fatto molta impressione», come afferma Mirò.

Dunque un percorso affascinante e vivo, verso un’arte contemporanea che «riveste le sue creazioni d’una apparenza grandiosa, monumentale, che sorpassa in questo senso tutto ciò ch’era stato concepito dagli artisti del nostro tempo. Ardente nella ricerca della bellezza, è nobile, energica e la realtà che ci svela è meravigliosamente chiara.» (G. Apollinaire)

Corollario alla mostra una serie di proposte per le famiglie, per i bambini ed i giovani, a partire dalle audio-guide differenziate per adulti e bambini, la “valigia cubista” contenente testi e giochi, proposte differenziate per fasce d’età, laboratori e corsi d’arte.

![Hokusai a Palazzo Blu: l’eredità del Maestro dell’ukiyo-e La [grande] onda presso la costa di Kanagawa (Kanagawa oki namiura), dalla serie “Trentasei vedute del monte Fuji (Fugaku sanjūrokkei)” Katsushika Hokusai ©Museo d'Arte Orientale Edoardo Chiossone Genova](https://www.fermataspettacolo.it/wp-content/uploads/2024/11/La-grande-onda-presso-la--100x70.jpg)