[rating=5] La mostra “Le stanze delle Muse” offre allo sguardo dell’osservatore un’autentica e originale retrospettiva della collezione di Francesco Molinari-Pradelli. Conosciuto e apprezzato nel mondo come direttore d’orchestra, dal 1942 stringe un rapporto proficuo con il Teatro Comunale. Per oltre trent’anni ne dirige l’Orchestra e nel 1967 debutta liricamente al Maggio Musicale Fiorentino con Maria Stuarda di Donizetti. Alla professione unisce la passione per la pittura e questa mostra, composta da oltre 100 opere, ce lo presenta come uno straordinario collezionista di dipinti barocchi con particolare predilezione e attrazione verso la natura morta, genere che negli anni ’50 del ‘900 non era ancora così ambito. Grande amante dell’arte si disinteressava delle convenzioni e faceva suo solo quello che gli piaceva. Mancano, infatti, i grandi nomi del periodo e, come afferma Antonio Natali, direttore della Galleria degli Uffizi che ha ospitato la mostra appena conclusa, la collezione Molinari-Pradelli è «lo specchio veridico della sua disposizione ideologica per nulla incline al conformismo».

La sua passione per la pittura era supportata da ricerche storiche sulle fonti, sugli autori, dalle corrispondenze epistolari con molti storici dell’arte fra i quali spiccano Roberto Longhi e Federico Zeri, entrambi in grado di appagare il suo desiderio di conoscenza e il conseguente apprezzamento estetico dell’opera.

La mostra comprende opere pittori del Seicento e del Settecento delle diverse scuole italiane, da quella fiorentina, a quelle emiliana, napoletana, veneta, ligure-lombarda e romana. Ma la peculiarità della collezione è il corpus di opere rappresentanti nature morte che eleggono Francesco Molinari-Pradelli ad autentico collezionista del genere a livello internazionale.

Apre la mostra il Maltese. Francesco Noletti realizza la tela titolata Composizione con tappeto, canditi, cesto di frutta e vaso di fiori (1650 ca.). Sorprendente la precisione e la cura nella resa della trama del tappeto, se ne possono contare i fili, così come della frutta nel cesto e dei fiori nel vaso. Un abile gioco di luci edi chiaro-scuri illumina e porta in primo piano bellissimi dettagli: dalla brillantezza dello zucchero dei frutti canditi, ai verosimili chicchi della melagrana aperta, allo stupefacente realismo delle foglie e dei tralci di vite che accompagnano i grappoli gialli delle diverse uve.

Molinari-Pradelli conosce bene il genere e le sue peculiarità, si inserisce perfettamente in quella congiuntura socio-economica che porta la natura morta ad essere un genere pittorico borghese, in stretto rapporto con i palazzi e le cancellerie delle più note famiglie italiane.

In Lombardia e in Emilia fiori, frutti, animali e oggetti sono interpretati con una nuova luce, non solo come prova di abilità nel rendere realisticamente la natura inanimata degli oggetti rappresentati ma, soprattutto, come portatori di densi significati allegorici e simbolici, come i due dipinti dell’emiliano Cristoforo Munari titolati Natura morta con alzatina con cristalli, biscotti, cocomero, bottiglia, ciambelle, coltello e carte da gioco (1699-1707 a.). In queste opere l’osservatore è subito attratto dalle allusioni degli elementi ritratti alla passione, all’unione di due corpi, all’amore carnale, al piacere, al godimento; ma la materialità insita nelle opere contrasta con la sublimità e l’eleganza della rappresentazione, in special modo con la resa dei cristalli che richiamano la pittura fiammingo-olandese, così come quella boema-cecoslovacca alla maniera di George Flegel.

Della scuola napoletana meritano di essere menzionate due opere di Giuseppe Recco, allievo di Paolo Porpora e Giovan Battista Ruoppolo, dal titolo Natura morta con pesci, catino di rame e anfora (1655-65) e Natura morta con pani, pasticcio e ghiacciaia (1660-70 ca.). Si tratta di tavole imbandite dove l’attenzione di Recco si sofferma sulle cose naturali, sull’aspetto e sull’essenza del mondo che lo circondano. Si rimane affascinati dalla potenza espressiva degli elementi, dall’aragosta, al catino di rame, nella prima tela, dalle pagnotte al pasticcio, nella seconda, e dalla luce che inonda la tavola rendendone una vitalità quasi caravaggesca.

Peculiarità che si ritrovano anche nelle opere del maestro Giuseppe Ruoppolo, nel dipinto Agrumi e secchia di rame con carciofo (1665-75 ca.). Una tela che pone attenzione all’equilibrio dei soggetti ritratti, una minuziosissima imitazione della natura che si staglia su un fondale scuro e neutro che ne esalta la bellezza.

Dalla frutta ai fiori, i protagonisti della realizzazione del romano Mario Nuzzi, detto “Mario dei fiori”, titolata Mazzo di fiori entro vaso istoriato (1650-60 ca.). Si riporta al centro della tela il tema floreale, ora vivo e fresco ora morto e avvizzito, e la sua morale della Vanitas, tanto valorizzata nelle nature morte italiane e spagnole del tardo ‘500 quale meditazione sulla precarietà della bellezza, intesa come quel bene effimero che presto svanisce, e sull’inesorabile destino di caducità che hanno le cose della vita.

Della scuola fiorentina Molinari-Pradelli colleziona alcune opere di Jacopo Chimenti, noto come Jacopo da Empoli, del quale la mostra ospita Dispensa con frutta, verdura, salumi e formaggio (1625) e Dispensa con pesce, carni, uova sode e fiasco di vino (1625 ca.). Un pittore d’eleganza, realisticamente descrittivo, che porta sulla tela un’arte popolare, attenta alle verità naturali, quasi tele-catalogo di pesci, ortaggi, carni, frutte, fiaschi di vino ritratti con verità di disegno e di luce, a volte accostabili all’ambiente caravaggesco per le manifeste ricerche sulla luce.

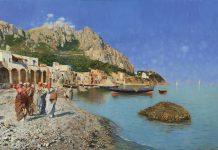

Al genere della natura morta il Maestro affianca quello della pittura di paesaggio che avviata dall’arte rivoluzionaria di Giotto aveva poi trovato sviluppo nelle Fiandre. L’analitica ricerca fiamminga incontra la solenne monumentalità della pittura italiana, ed ecco che Molinari-Pradelli strizza l’occhio agli artisti romani Gaspard Dughet, con la sua Cascata di Tivoli (1673 ca.), Pier Francesco Mola, con l’opera Riposo durante la fuga in Egitto (1638-40 ca.), Domenico Gargiulo con Il tempio di Venere a Baia (1645-55 ca.), luogo ritratto, successivamente anche da Carlo Bonavia nella tela Veduta con il Tempio di Diana a Baia (1750-65 ca.) con i quali si arriva ad una sintesi perfetta tra il senso atmosferico della luce e del colore e l’applicazione delle leggi spaziali della prospettiva, alla maniera dei francesi Nicolas Poussin e Claude Lorrain.

Elementi primari di queste opere sono i giochi di luce e le sublimi atmosfere, i moti dei venti, delle acque e della vegetazione che sembrano percepirsi realisticamente. Si fissano in queste creazioni i dinamismi mutevoli di luce e colore. Come afferma Anna Ottani Cavina a proposito del genere «ogni albero, figura, architettura occupa un luogo esattamente previsto entro una griglia impeccabile di rispondenze e di contrappunti». Sfondi di campagna racchiudono soggetti religiosi o legati alla mitologica classica. Alla staticità delle figure umane e architettoniche fa da contrasto l’intenso rapporto con la natura, con la ricchezza della vegetazione, delle spesse fronde de gli alberi, delle acque che diventano vive. In particolare nell’opera di Mola si muovono le idilliache figure dell’episodio biblico che appaiono, così, immerse nel respiro cosmico della natura.

Scene di carattere religioso si ritrovano in alcuni dipinti appartenenti dal Barocco mistico che Molinari-Pradelli ha collezionato nel corso della sua esistenza. Fra questi la Sacra famiglia (1640-45 ca.) di Carlo Francesco Nuvolone e l’Estasi di Santa Maria Maddalena (1680 ca.) del bolognese Marcantonio Franceschini. In entrambe le opere si cerca di muovere gli animi e gli affetti divulgando la fede attraverso immagini che toccano l’interiorità umana. Questa penetrazione intima è data dalla luce, intesa sia come strumento simbolico sia come tecnico, capace di comunicare ciò che non può essere visto; quella luce che si manifesta negli occhi della Santa, le cui pupille sono fisse e il suo corpo statuario, rivolto verso l’alto, verso quella meraviglia, quella luce trasfigurante e divina che tanto attira a sé e tutto permette di vedere.

In chiusura non poteva certo mancare la mitologia classica. La troviamo nelle opere di Alessandro Turchi e Guido Cagnacci. Entrambi fissano su tela il Ratto d’Europa. Mentre il Turchi pone in risalto il quartetto di fanciulle che salutano Europa rapita da Giove, Cagnacci si rifà alla sensualità del Tiziano, portando in primo piano Europa e Giove in veste taurina. Un mito classico fatto proprio dal Cristianesimo, secondo il quale, fin dal Medioevo, Europa è l’anima umana che il toro, rappresentante Cristo, redime, trasportandola dalla Terra, attraverso l’acqua, al Paradiso. Nell’opera di Cagnacci subito si osserva il collegamento tra il toro e i fiori; le sue corna ornate da ghirlande alludono sia al sacrificio sia alle nozze, la costellazione del toro segna l’equinozio di primavera e ne diventa il simbolo, così come Europa è l’umanità al femminile, fanciulla e madre. L’incontro col Dio dà origine alla nuova umanità e il fiore ne diviene elemento fondamentale: in relazione alla donna ne sottolinea il carattere di fanciulla, in relazione al Dio è attributo, in relazione alla madre è allegoria di ogni cosa che germoglia e fiorisce. La fanciulla è strappata dalla sua innocenza per essere trasformata in compagna di un Dio e l’amore conseguente, felice e corrisposto, resta un esempio di equilibrio e, forse, di fusione tra natura e cultura, tra maschile e femminile.

Un viaggio affascinante tra le Muse della collezione del Maestro che ci regala momenti di lettura, contemplazione e scoperta di una pagina minore, solo perché sconosciuta al grande pubblico, di questi capolavori del Barocco italiano in tutte le sue componenti di genere.