Fari, case affacciate sul mare, binari arrugginiti: così Edward Hopper continua a raccontare l’America sul finire dell’800 quando la rivoluzione tecnologica è alle porte e le avanguardie si sbizzarriscono.

In mostra al Vittoriano di Roma dall’1 ottobre al 12 febbraio, l’arte di Hopper nella rassegna curata da Arthemisia Group, esibisce come prima cifra di distinzione, per l’appunto, il rifiuto del grande sconvolgimento artistico dei suoi tempi. L’artista, infatti, subendo il fascino del suo viaggi a Parigi, dove si tratterrà tra il 1906 e il 1907, continua a racconta un’America dai ritmi lenti interpretando però, a modo tutto suo, il senso dello stereotipo americano.

Le prime opere di Edward Hopper, risalenti al periodo parigino, hanno atmosfere fatate e sospese indugiando sull’osservazione degli spazi interni, nella solitudine interiore che predilige gli sguardi chiusi e nell’osservazione tipicamente in soggettiva.

Un ottimo esempio di questo tipo di produzione solo le “Scale del 48 di Rue de Lille”, opera in cui il fuoco è posto a metà tra due rampe di scale, con l’occhio che guarda verso un pianerottolo non ancora raggiunto, dove nessun elemento sembra raccontare alcunché se non l’atto stesso della salita. L’artista dipinge infatti una soggettiva di ciò che potrebbe vedere chiunque si fermi su quello stesso scalino salendo. C’è una forte suspense nell’opera. Chi guarda resta rapito non tanto dall’immagine in sé, quanto dall’immaginazione di ciò che potrebbe trovarsi davanti se gli fosse dato di salire qualche altro scalino ancora insieme al pittore.

Ecco quindi che ci troviamo di fronte ad una seconda cifra stilistica importantissima in Hopper: la capacità di narrare un oltre che non si sa bene dove si collochi ma che vive in un tempo sospeso, manifestandolo ed evocandolo attraverso finestre chiuse, corridoi che non si sa dove portino, sale con donne di spalle che non siamo certi di cosa facciano o in quali attività siano intente, e scorci tagliati come nel “Parco di Saint Cloud”.

Giochi di linee e di luce, colori chiari, spazi aperti o inquadrature che non seguono regole di fotografia, diventano quindi mezzi di espressione privilegiati come nel “Bistro” o nella “Bottega del vino”. Fiumi, banchine, ponti, visti quali elementi di collegamento, spazi d’attesa o cordoni di congiunzione verso terre apparentemente non inquadrate, sono altri elementi narrativi di questo oltre che non si sa dove conduca.

Nel tempo si rende più evidente, in Edward Hopper, lo stretto legame tra uomo e architettura che vengono considerati una cosa sola, come magistralmente ci lascia cogliere nel suo “Pont des Arts”. Le masse architettoniche e le figure umane, in quest’opera, sono sintetizzate e mescolate in un connubio che desume dall’impressionismo e dal forte interesse per il volume derivato dalla pittura francese. Ecco un’altra cifra stilistica Hopper si porterà dietro in tutta la sua produzione.

Tornato in patria nel 1910, però, l’artista si troverà a dover reinventare tutti questi elementi coniugandoli con lo scarso interesse di una committenza ormai affascinata dall’arte delle avanguardie che lo taccia di esterofilia e di essere rimasto indietro, ancorato ad un’arte nazionale e conservativa.

Hopper inizierà così a realizzare opere con immagini americane quali “The El Station”, ossia la stazione sopraelevata di Christopher Street, e “Blackwell’s Island”, in cui rappresenta l’isolotto sull’Est River a pochi passi dal suo studio, entrambi esempi di come l’artista, pur riscoprendo nuovi soggetti preferisca raccontare l’America che vede con i suoi stessi occhi, quella che ha sotto mano tutti i giorni, piuttosto che i rombi di città che ancora devono venire.

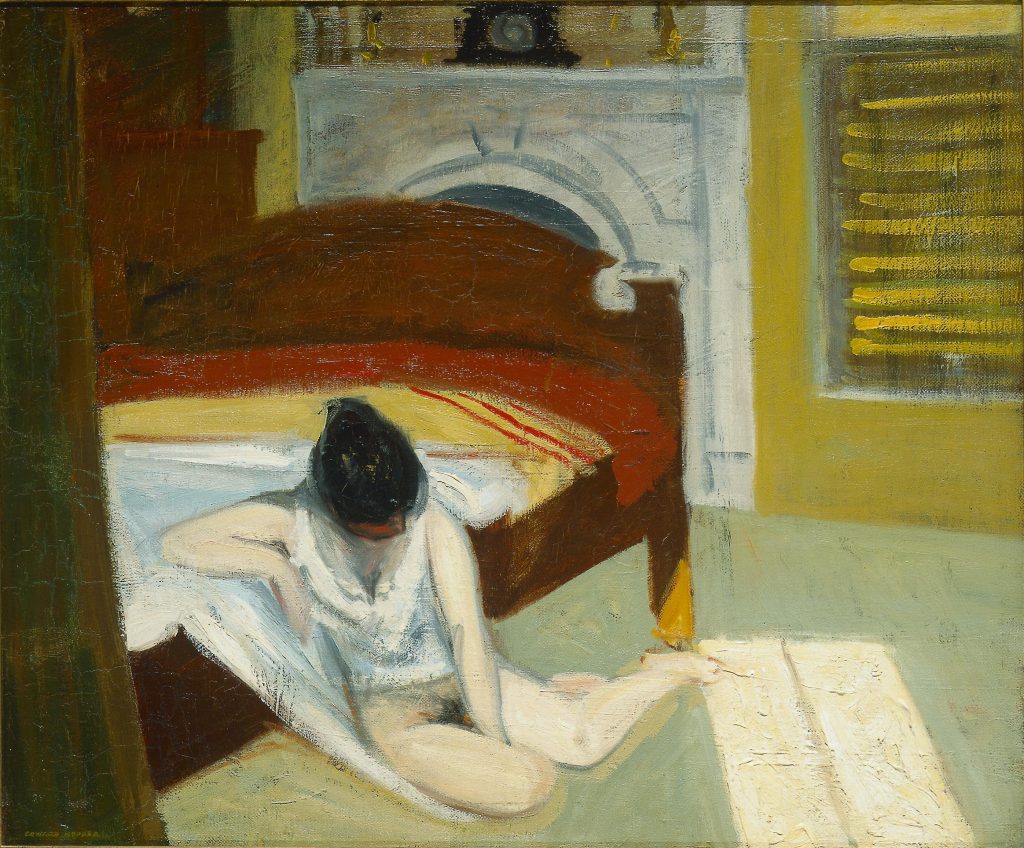

D’altro canto con “Summer Interior” nascono i suoi primi nudi femminili nei quali si affacciano rivisitazioni di Degas e riletture delle luci di Rembrandt. E’ proprio in questo filone che è più facile osservare come la luce, in Edward Hopper, abbia valenze simboliche e sia chiamata sempre a raccontare l’assenza di qualcuno o di qualcosa. Spesso è dipinta radente oppure a dividere l’inquadratura in piani luminosi e zone d’ombra.

Nelle opere di Hopper ideale e reale continuano a fondersi per aprire lo sguardo di chi osserva ad altre dimensioni, i colori via via si fanno più cupi e la spinta a spingere l’introversione e l’isolamento si rendono sempre più evidenti, come in “Sera blu” in cui le luci artificiali incorniciano due uomini, un clown, una coppia borghese e quella che probabilmente è una prostituta. Non c’è collegamento tra i personaggi che popolano questa stessa opera. Sembra siano in attesa di parlare ma la parola rimane sospesa in quel tempo dilatato tanto caro all’artista.

L’artista è sempre più famoso e dopo un percorso che lo porta ad appassionarsi moltissimo alla dimensione urbana e alla narrazione oggettiva negli interni (ristoranti, portici, ballerine di burlesque), torna negli anni finali della sua produzione ad una dimensione maggiormente intima e autobiografica che predilige atmosfere misteriose alla perenne ricerca di se stesso.

E’ così che, nel tempo, grandi case coloniali bianchissime (“Morning”, 1955 e “Secondo piano al Sole”, 1960), di un gusto ormai sorpassato per la moda dell’epoca, rimarranno a campeggiare imponenti nelle sue tele, ponti modernissimi saranno la scenografia di carretti vecchia maniera, pompe di benzina si erigeranno quali cattedrali nel deserto nelle vastità d’America e i pescherecci moderni sonnecchieranno lungo le rive di acque immortali.

Il cinema (Vender, Linch, Hithcock) gli ruberà le inquadrature e molti di questi soggetti diverranno vere e proprie icone e un vero e proprio modo di immaginare l’America. Perché Edward Hopper, per chi guarda, è proprio questo: l’America della prima metà del ’900.