L’incredibile storia dell’Art Brut viene ripercorsa attraverso 70 opere esposte al MUDEC di Milano nella Mostra Dubuffet e l’Art Brut. L’arte degli outsider (fino al 16 febbraio 2025), curata da Sarah Lombardi e Anic Zanzi, rispettivamente direttrice e conservatrice della Collection de l’Art Brut di Losanna, e per la sezione dedicata a Jean Dubuffet, da Baptiste Brun, in collaborazione con il Museo di Losanna depositario di una collezione di 70.000 opere, di provenienza europea ed extraeuropea.

Era la metà degli anni ’40, quando l’artista francese Jean Dubuffet, alla ricerca di nuove fonti d’ispirazione al di fuori dei circuiti ufficiali dell’arte, anche d’avanguardia, decise di avvicinare il lavoro di persone che vivevano una condizione di segregazione: visitò gli ospedali psichiatrici svizzeri e francesi, belgi e di altri paesi europei. Poi passò alle carceri, scoprendovi un patrimonio straordinario di opere prodotte da artisti sconosciuti al mondo. Iniziò così a studiarle e a collezionarle, mettendo insieme una raccolta di 5000 pezzi, donati nel 1971 alla Città di Losanna, insieme con il suo archivio.

Coniò quindi la definizione di Art Brut per descriverne gli aspetti principali: un’arte fuori dai canoni della rappresentazione, perché prodotta da persone prive di formazione artistica, capace di reinventare tecniche e regole, in maniera originale, in quanto esclusiva di ciascuno.

La producono solo per sé delle personalità out-sider (internati, reclusi, emarginati), spinte dal bisogno tormentoso di esprimersi. Vogliono lasciare il segno del loro passaggio, in luoghi che hanno negato loro il diritto di parola, come la vita dolorosa che li ha attraversati. La vita precaria di persone di bassa estrazione sociale e scolarità che hanno subito abusi, traumi infantili o di guerra, con disturbi psichici o disabilità. Sono artisti fuori dal mercato: non attribuiscono un valore economico alle loro opere, rendendosi disponibili al massimo ad un equo baratto. Sono al di sopra del giudizio e della critica.

La mostra si compone di quattro sezioni: la prima è dedicata allo stesso Jean Dubuffet (1901-1985), pittore, scultore, scrittore e musicista, che fin dal primo dopoguerra si era interessato alla produzione di artisti non professionisti, affinando così il suo gusto per l’arte popolare e il disegno infantile. Ne fanno parte le statue della misteriosa serie dei Barbus Müller (1919) in pietra lavica, attribuita al contadino dell’Auvergne Antoine Rabany.

Il visitatore viene accolto all’ingresso dal dito puntato de Il Precettore, la sagoma fremente tratta dalla serie dell’Hourloupe, che fu impiegata nella performance Coucou Bazar, andata in scena al Guggenheim Museum di New York nel 1973: un’opera d’arte totale che condensava scienza, teatro, musica.

Saranno infatti una costante del suo lavoro l’interesse per la scienza e i fenomeni naturali, la ricerca sulla materia grezza ed informe con le sue scorie, come testimoniano il Savonarola (1954) in cemento e malta, e Texturologie VII (Ombrageuse et rousse – 1957) dalla ruvida trama.

Oltre alle 18 opere dell’artista francese, è esposto un corpus di documenti (libri, cataloghi, manifesti, lettere e fotografie) prodotti dal lungo lavoro di studio e divulgazione dell’Art Brut, inaugurato da Dubuffet con la creazione de La Compagnie del’Art Brut, nel 1948, grazie al contributo di psichiatri, etnografi e studiosi dell’alterità psichica.

L’Art Brut contamina e mescola i linguaggi: disegno, pittura, parola, musica, collage. Impiega tecniche miste, ricavate da materiali di fortuna, rubati anche alle strutture psichiatriche o penitenziarie in cui gli esecutori trascorrono gran parte della loro esistenza. In una sorta di horror vacui, accumula oggetti e riempie la pagina di forme ibride o elementari. Usa colori cupi o accesi.

Immediato il raffronto con l’arte primitiva, nozione da cui Dubuffet prenderà gradualmente le distanze, come da quella di “arte degli insani”.

Ph. Atelier de numérisation – Lausanne

Forte è l’attenzione per il dettaglio, per l’urgenza espressiva di imprimere una traccia continua nello spazio e nel tempo. Si nutre di un immaginario pervasivo e onirico di credenze personali, con forti valori simbolici e spirituali. Rappresenta il corpo, con i suoi bisogni, in un’anatomia reale o inventata.

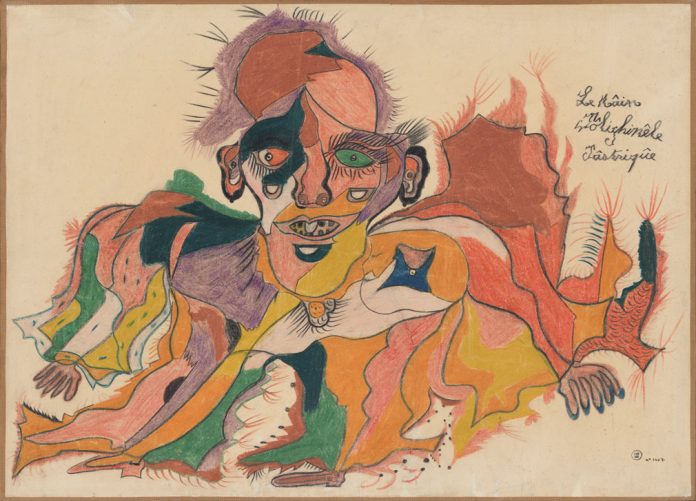

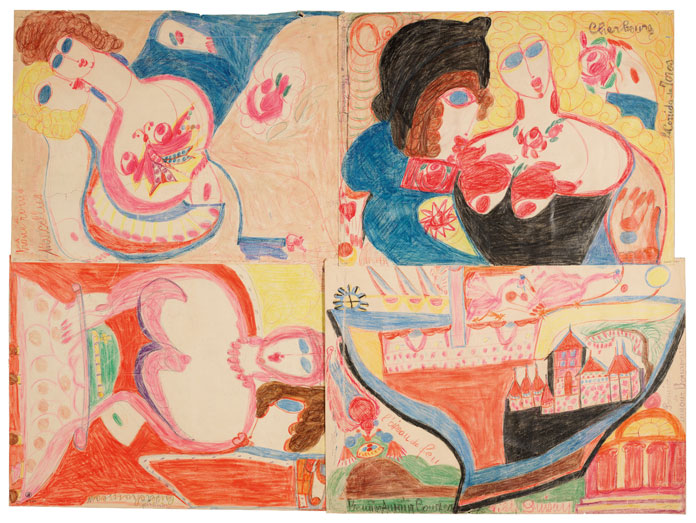

La seconda sezione presenta le figure storiche dell’Art Brut. Fra di esse: Adolf Wölfli (1864 – 1930), internato nell’ospedale psichiatrico di Waldau (Berna), produce 25.000 pagine fitte di disegni a pastello, collage, testi letterari, partiture musicali. Racconta la storia del suo alter-ego immaginario ne La leggenda di Sant’Adolfo, biografia da lui illustrata e musicata. Così Aloïse Corbaz (1896 – 1964), ricoverata a Losanna, crea un universo personale, abitato da principi ed eroine, servendosi di grafite e inchiostro, ma pure del succo di petali di geranio, foglie schiacciate e dentifricio applicato su carta da pacco. Dal canto suo, Guillaume Pujolle (1893 – 1971) reinterpreta fotografie e illustrazioni con il guazzo o prodotti farmaceutici (lo iodino e il mercurocromo), nell’ospedale di Tolosa. Fabbrica i suoi pennelli con ciocche di capelli e un rotolo di carta, come manico. Crea sculture con materiali di scarto e pezzi di legno. Anche Gaston Dufour (1920 – 1966), internato nelle case di cura di Lille, realizza a grafite, creature mostruose, su carta da giornale, che nasconde nelle fodere degli abiti. Un giorno, un medico gli mette a disposizione matite colorate, gouache e fogli di carta, su cui riproduce creature proteiformi, come il Rinoceronte e un curioso Pulcinella, ricordo di un personaggio visto al circo da piccolo.

La terza e la quarta sezione hanno al centro le Credenze e il Corpo, con opere provenienti dai cinque continenti. Incontriamo Augustin Lesage (1876 – 1954), che scopre la sua vocazione pittorica dopo la partecipazione ad alcune sedute spiritiche. Trae ispirazione da una sorta di sincretismo religioso, componendo opere dense, che ritraggono divinità greche, egizie, cristiane, buddhiste. Dichiara di seguire le indicazioni dei defunti, disegnando. Anche Laure Pigeon (1882 – 1965) si sente guidata da esseri celesti. Vive isolata in un piccolo appartamento dell’Île-de-France, dove produce forme astratte, in inchiostro blu o nero. Aggiunge a volte messaggi e profezie, scritti in stato di trance. Quanto a Charles Boussion (1925 – 2021), caduto in depressione, elabora un mondo arcaico di icone e forme dell’arte bizantina, di cui riprende alcuni stilemi. Realizza decori moreschi e miniature, a pennarello ed evidenziatore. Le sue Madonne prendono il volto della moglie e della figlia. Il motivo femminile è presente pure in Sylvain Fusco (1903 – 1940) che, incarcerato e poi internato, riproduce grandi vulve sulle pareti del dormitorio, in forma di graffito. Con i pastelli che un medico gli fornisce, disegnerà su carta donne nude e formose, con la bocca a forma di cuore. Masao Obata (1943 – 2010), ricoverato in una clinica di Kobe, ci regala invece una lettura infantile della vita sessuata adulta, attraverso figure stilizzate di giovani sposi o gruppi di famiglia, adorne di dettagli anatomici, con matite rosse e blu. Verrà scoperto da un pittore durante un atelier in ospedale, che riuscirà a salvare dalla distruzione regolare il suo lavoro.

Musée Cantonal des Beaux-Arts, Lausanne

Alcuni degli artisti esposti sono viventi, come Guyodo (1973), haitiano di Port-au-Prince, disegna sul retro di calendari, scatole di cornflakes e materiali di recupero vari, con la penna a sfera. Crea sculture con pezzi di telaio di vecchie automobili, fili elettrici, ossa umane. Alcune immagini rappresentano spiriti e divinità. Analogamente, Noviadi Angkasapura (1979), originario della Nuova Guinea, si considera il messaggero o portavoce di un essere divino. Lavora con penna a sfera, grafite e matite colorate su piccoli fogli, per dare forma ad animali fantastici e creature antropomorfe, di cui si vedono gli organi interni.

Sarebbe impossibile toccare tutti i 21 artisti esposti, unici per tratti biografici ed espressività. Ricordiamo ancora gli italiani Carlo Zinelli (con le sue 900 opere realizzate recto/verso), Giovanni Battista Podestà (per le sculture multicolori a sfondo simbolico e religioso), Giovanni Bosco (in cui ricorrono parti del corpo stilizzate), Angelo Meani (un moderno Arcimboldo che realizza maschere grottesche con stoviglie rotte).

La mostra è tutta da scoprire, attraverso gli stimoli, giocosi o eruditi, offerti dal percorso audio-guida del MUDEC, per adulti e bambini.