È morto un bambino: così cominciava uno dei più controversi episodi del film L’oro di Napoli che De Sica trasse da Giuseppe Marotta, sospeso e asciutto nella descrizione, sostanzialmente muta, di un dolore la cui difficoltà di rappresentazione mostra, di per sé, il limite delle possibilità espressive dell’Arte. Ho ripensato a questo, vedendo il Prologo di Picture a day like this stasera qui al Teatro San Carlo di Napoli. Perché quest’ultima opera in programma, più recente frutto della feconda collaborazione della musica di Sir George Benjamin con la poesia di Martin Crimp, comincia proprio così, con la morte di un bambino, e protagonista di un ispirato viaggio nella consistenza dura del dolore è, qui come allora, una madre, Woman, una Donna.

È un apologo, questo di Benjamin, a metà strada tra fiaba e parabola, dove non succede quasi niente e tutto è invece moto dell’animo, viaggio – che sa a tratti di sarcasmo e di follia – all’interno del proprio io, per cercare, se non una giustificazione o addirittura un rimedio, quantomeno di trasmutare tutto quel soffrire in una persistente presenza interiore, ricoagulando il proprio vivere in un livello nuovo che, pur ricomprendendo il passato, lo trascenda, lo abbracci, lo liberi. Proprio come succedeva in quel vecchio film, organizzando un funeralino che era un percorso di resilienza e di integrazione della perdita. È una serata, questa – di certo, purtroppo, non affollatissima di pubblico – che considero massimo privilegio poter recensire, non capita spesso poterlo fare per opere liriche veramente contemporanee in cui, tra l’altro, tutti sono al debutto nel nostro bel San Carlo, a partire dagli Interpreti per arrivare alla Direttrice d’Orchestra, ai Registi, agli stessi Autori; a maggior ragione ciò vale in un tempo che, eufemisticamente, potrei definire difficile per opere come questa che qualcuno – per cui magari perfino Strauss risulta decisamente troppo moderno – probabilmente definirebbe sperimentale.

George Benjamin, classe 1960, è oggi un affermato compositore che ha trovato la forza e il coraggio di non aderire mani e piedi a una sola scuola stilistica della nostra contemporaneità, ma invece, consapevole dei vari apporti che gli possono derivare dagli incontri avuti nel corso della carriera, è riuscito, nel tempo, a costruire un linguaggio personale. Allievo di Olivier Messiaen al Conservatorio di Parigi e dunque inserito da giovane nella tradizione del modernismo d’avanguardia, pur ricevendo l’eredità di ciò che fu del suo Maestro e di Pierre Boulez, non si è limitato all’applicazione integrale del serialismo dodecafonico.

New Semplicity, Spectral music, New Complexity ai cui canoni nel tempo è stato accostato, sono alla fine solo episodi, incontri, alla fine, oggi possiamo dirlo, Benjamin è riuscito, con lavoro e fatica oltre che al suo personale genio, a mantenere una posizione ibrida: certo, prende elementi dal modernismo (rigore, controllo, timbro), ma li adatta a un linguaggio che privilegia l’eleganza, la chiarezza dei suoni, la sensibilità timbrica, senza privarsi di profondità o complessità. Oggi è unanimemente conosciuto come uno dei compositori più attenti al dettaglio del suono, al colorismo orchestrale e alla precisione del timbro: questa estrema cura aiuta a capire le scelte orchestrali caratterizzate da strumentazioni leggere ma ricche di colore.

E poi, lasciatemelo dire, è uno di quei compositori dotati di forte senso del Teatro, come lo furono i grandi della Lirica, da Mozart a Verdi, da Wagner a Puccini, a Strauss, pur avendo una formazione di rigoroso modernismo, non sacrifica l’intellegibilità, il fraseggio, il dialogo tra voce e orchestra, le linee vocali nelle sue opere non sono semplici arie né puro parlato, ma dialogano in uno spazio intermedio, collegandolo a una tradizione moderna ma con forte gusto teatrale: anche se non parte dal tono popolare-lirico, la sua musica ha capacità di “raccontare” ed entrare in relazione emotiva con l’ascoltatore, come sottolinea Russell Platt, modernism can be accessible-in the hands of an inspired composer.

Infine ha cercato e trovato sulla sua strada il suo Hugo von Hofmannsthal: Martin Crimp, poeta e drammaturgo, oggi settantenne, possiede una scrittura dalla struttura drammaturgica non convenzionale, dialoghi asciutti, visione piuttosto chiara della fragilità delle relazioni umane e forte interesse per la forma teatrale più che per la trama tradizionale. Canta nei sui scritti la perdita, l’identità fratturata, la violenza (non sempre fisica ma psicologica), l’alienazione dell’individuo nel mondo contemporaneo accomunati da una profonda riflessione sul linguaggio drammatico stesso: non solo, insomma, cosa si racconta, ma come lo si racconta, con quali dispositivi, con quale struttura.

Con George Benjamin ha scritto tre opere: Into the Little Hill (2006), Written on Skin (2012) e Lessons in Love and Violence (2018): Picture a day like this è dunque la quarta, presentata al Festival d’Aix-en-Provence nel 2023 e coprodotta dal San Carlo. L’amore per il frammento dei libretti di Crimp, così suggestivamente simbolici, costantemente tesi ad un’impossibile quadra tra identità e desiderio, senso della perdita e narrazione non lineare, li rendono particolarmente adatti a opere come Picture a day like this: la protagonista affranta, gli incontri, la ricerca del bottone felice che trasforma, tutto è metafora, ambiguità, allegoria, paradigma: la drammaturgia del libretto non si risolve in semplice azione ma induce in compenso riflessione, crea spazi di sospensione, lascia vuoti e silenzi da riempire, tutte caratteristiche che ben si accompagnano alla musica di Benjamin, che proprio in quei silenzio, quel colore, quella sospensione trova espressione.

L’Orchestra del Teatro San Carlo, per l’occasione diretta con gesto elegante da Corinna Niemeyer – che ben conosce questo lavoro, in quanto Conductor’s assistant dello stesse Benjamin alla prima di Aix-en-Provence e poi invece Conductor della Royal Opera House Orchestra all’esordio londinese – presenta stasera un.organico relativamente ridotto, diremmo da orchestra da camera ampliata, ma include strumenti capaci di forti contrasti timbrici: arpa, celesta, campane tubolari, flauti in registri estremi, corno di bassetto, trombone basso, contrabbasso, danno vita ad una partitura dai colori estremi, variando dai timbri acuti e brillanti del flauto piccolo, dell’arpa, della celesta nelle scene che evocano leggerezza o artificio ai gravi scuri del clarinetto basso, del trombone, degli archi nei momenti di lutto, di spaesamento, o per creare spazi vuoti, inquieti.

Tutto questo ha il pregio di donare un ruolo quasi teatrale agli strumenti: a volte l’orchestra sembra commentare i personaggi con interiezioni, microscopiche figure, pizzicati improvvisi, come un coro invisibile ma senza parole, altre volte, quasi costruendo dei rudimentali leitmotiv, torna più volte ad enfatizzare oggetti o sensazioni, come nel caso della lettura della lista, annunciata sempre da due trombe e un trombone in sordina, oppure come, alla fine di ogni scena, descriva la delusione della protagonista sempre con due note – re e mi bemolle – accompagnate dal suono lontano delle campane tubolari, o, ancora, utilizzi piccoli suoni metallici (campane, celesta, pizzicati) ogni volta che il discorso ruota intorno al bottone della felicità, creando una sensazione d’irrequieto brillìo.

Naturalmente anche regia, scenografie e luci, affidati a Daniel Jeanneteau & Marie-Christine Soma fanno fa parte loro, in coerenza con musica e drammaturgia, definendo una lineare, limpida, semplice estetica dell’inquietudine: la cifra del loro lavoro è nella rarefazione, si avvale di linee pulite, di volumi puri, dei riflessi della luce, dell’assenza di oggetti realistici. Agisce, la scena, come vuoto carico di tensione, solcata, più che rischiarata, da luci che definiscono lo spazio con maggior efficacia di qualsiasi costruzione scenica: qui, veramente, Mein Sohn, direbbe Gurnemanz, zum Raum wird hier die Zeit.

Lo spazio diventa allora mentale, più che diegetico, il viaggio della donna realmente percorso interiore, e l’ambiente scenico — minimale e quasi ospedaliero nella sua rigida, igienica gestione di ambienti, pareti e superfici — finisce per rivelare, quasi primariamente a se stesso, un mondo che ha perso l’illusione dell’abbondanza: l’utilizzo di pareti mobili e superfici riflettenti suggerisce angoli di realtà diversi per ciascun incontro della protagonista, costruendo una partitura visiva in quadri coerente con la struttura episodica che il libretto esige. In particolare Marie-Christine Soma, che cura le luci, non “illumina”, scrive, invece, con la luce, il suo personale poema, grazie a frequenti controluce, soprattutto della silhouette della protagonista, svelando la vulnerabilità della sua identità, mentre sfumature fredde vanno descrivendo una realtà emotivamente anestetizzata e pulsazioni luminose in transizione una drammaturgia dell’anaffettivo: la luce decisamente, fermamente, aspramente entra nella partitura felicemente fecondandola, enfatizzando sospensioni, timbri, attese.

Naturalmente, com’è ovvio, la parte del leone in quest’opera – e non solo in questa – è riservata alla voce umana: gran parte della scrittura vocale si muove su un continuum tra parlato intonato e canto lirico; le linee hanno spesso ampie fluttuazioni di altezza, ma senza pattern regolari di aria o aria da capo: piccoli motivi intervallari ritornano, anche in scene diverse, creando legami drammatici (ad esempio salti di quarta ascendente o discese cromatiche), entro un contesto che non prevede grandi climax sinfonici continui, piuttosto una sequenza di episodi con tempi diversi, separati da pause e silenzi significativi. Il silenzio diventa l’autentico elemento drammatico: è la cornice del lutto della protagonista che si muove attraverso bruschi passaggi da zone rarefatte a zone dense, come se la protagonista si spostasse da un paesaggio sonoro a un altro, ogni volta incontrando il nuovo personaggio o la nuova situazione di turno.

Concede spesso, la partitura, libertà esecutiva – note senza misura, suoni liberi di vibrare – che creano momenti di sospensione extratemporale, quasi contemplativi: dissonanze trasparenti che creano non tanto tensione drammatica (alla maniera espressionista), quanto piuttosto iridescenza, le dissonanze restano così sospese, non cercano sempre una risoluzione, creando invece una sensazione di fiabesca incertezza facilmente percepibile.

Così la protagonista, semplicemente Woman – una dolorosa e spesso risoluta Xenia Puskarz Thomas che sa rendere la sua ferita ancora aperta con tenerezza vulnerabile e frastornata – ha appena perso un figlio, morto appena started to speak whole sentences. Le è rivelato da una delle donne venute to take him for burning che il figlio potrà tornare in vita se lei, prima che arrivi la notte, trovata una persona veramente felice, le strappi un bottone dalla manica: le persone da visitare, probabilmente felici, sono elencate in una lista che le viene consegnata. Se in questo Prologo il tono è favolistico – ciascuno potrà citare a memoria tante favole popolari con simili missioni impossibili – l’atmosfera è tuttavia cupa, il canto di Woman ha linee più centrali, più naturali, meno stilizzate, spesso a metà strada tra canto e parlato, con frequenti note tenute in dinamica piano o mezzopiano, mentre gli altri personaggi tendono a essere maschere sonore: cantano con più estremi, con figure più ritmiche, a tratti ornamentali, quasi caricaturali.

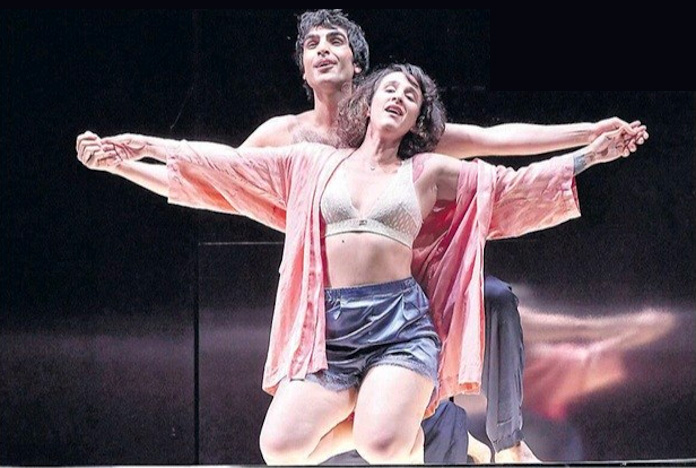

Così è certamente per la Prima Scena, quella degli Amanti, primi nella lista di Woman: due giovani – Marion Tassou dal teso vibrato e voce da soprano d’agilità e Cameron Shahbazi che passa con disinvoltura dai toni rotondi e taglienti del registro di controtenore a note allusivamente più basse – cantano il loro amore d’innamorati. Felici? Dipende: quando lui comincia a far profferte a Woman non può fare a meno di confessare (I’ve told you this!) di andare a letto un po’ con tutti, uomini e donne, anche con Amandine, migliore amica della sua (ormai ex) innamorata. Tessiture acute, leggere del flauto, dell’arpa, della celesta conferiscono al quadretto un colore brillante, quasi da balletto, con linee vocali ornamentali, quasi cantilene frivole in deciso contrasto col tono grave di Woman: lei resta fuori dal loro gioco, la ricerca fallisce.

Forse andrà meglio col secondo della lista, un risplendente Artigiano (che John Brancy sa rendere a perfezione con la sua bella voce baritonale e spiccate doti attorali) chiuso in una bacheca di vetro ben fiero e (apparentemente) felice dell’opera sua: motivi regolari, quasi meccanici, clarinetto e fagotto e ritmi scanditi negli archi suggeriscono una linea vocale più sillabica, meno lirica per definire una figura concreta, materiale, che parla di oggetti, precisione e lavoro. Non sembra esprimere, alla fin fine, vera gioia interiore, a meno che non ricorra alla clorpromazina: felicità un po’ a comando, dunque, francamente dose-related.

Il prossimo saprà cos’è la felicità, è un Artista, in fondo: il Compositore e il suo Assistente (ancora Marion Tassau en travesti e Cameron Shahbazi) si presentano indaffaratissimi, sorpresi tra un volo e l’altro, in perenne comunicazione con Roma o Tokyo. Si avverte tensione tra creatività e servilismo che la musica nota con forte stratificazione timbrica d’archi e sovrapposizione di dissonanze condite da timbri metallici d’arpa, vibrafono e celesta a suggerire l’atto del “comporre”. Non son tutte rose quelle che sembrano, l’ansia da prestazione, confessa Compositore, annulla ormai ogni gioia del far musica, perfino la creazione artistica non garantisce felicità pura.

A chi rivolgersi ora? A un Collezionista d’Arte, ricco amante della Bellezza (un’altra felice caratterizzazione di John Brancy): scoprirà subito, Woman, come la ricchezza esteriore non equivalga quasi mai alla felicità, lui le propone addirittura di sposarla, è solo, lei non può far altro che rifiutare, rischierebbe di finire, altrimenti, con tutta probabilità, in mostra tra un Matisse e un Degas. Si veste qui la musica di colori opulenti dalla ricca orchestrazione, fiati e ottoni cantano su registri brillanti, gli archi gareggiano con loro per creare pittura sonora.

Ritorna, Woman, al punto di partenza, al buio dolore da cui era partita, è frustrata a scoraggiata, finché incontra Zabelle (la parte è stata scritta su misura per Anna Prohaska, soprano lirico che stasera sa donarci a piene mani brividi ed emozioni): strana donna, misteriosa, vive in sereno equilibrio con la natura, abita un giardino fuori dal tempo che si va man mano mostrando sotto i nostri occhi perché un velario viene teso rapidamente davanti al boccascena e qui assistiamo ad una videoproiezione ben diversa da quelle che siamo soliti vedere vagabondando di teatro in teatro in questi ultimi anni, più che altro utilizzate per risparmiar soldi sul costo delle scene o per qualche effettuccio speciale.

È questa, infatti, una vera opera d’arte di Hicham Berrada, artista marocchino che ricrea in bacheche di vetro micrombienti acquatici con elementi naturali e artificiali, attivando poi reazioni chimiche che animano scene fantastiche che evocano profondità del mare o giardini lussureggianti animati da vita propria: il divenire del movimento, arcano, onirico, esuberante, quasi una danza fascinosa e intrigante, magneticamente aliena nel suo prospero fiorire, può esser poi proiettato su grande schermo, ed è proprio ciò che è successo ieri sera. Natura accelerata, reazioni, metamorfosi riprese in macro, al culmine dell’opera un giardino impossibile prende così forma accompagnata da un’orchestrazione luminosa, archi, arpa, celesta, campane tubolari fanno sì che il suono letteralmente sbocci, si apra in verticale sulla voce di Zabelle, calma, pacata, con ampi archi melodici.

Chissà, forse è questa donna che possiede la felicità e di certo è disposta a cedere a Woman un piccolo bottone del suo abito, ma oh please, forgive me, dice Zibelle mentre scompare, I’m happy only because I don’exist, sono felice solo perché non esisto: la notte ormai è arrivata, si ritrova, Woman, ancora una volta nell’ambiente da cui era partita, ma, ricca di una nuova consapevolezza, mostra sorridendo il bottone della felicità.

No, non risiede certo in quel bottone la felicità che resta meta irraggiungibile e forse inesistente, Woman ha tuttavia probabilmente appreso, nel corso del suo viaggio, di come tutto continuamente cambi sotto gli occhi nostri, come il favoloso giardino di Zabelle, e come morte e vita siano in fondo solo nomi che diamo a cose di cui ignoriamo del tutto sostanza e natura: un epilogo aperto, sospeso, che il pubblico non comprende subito, proprio in virtù di questa voluta, coraggiosa indeterminatezza in cui intenzionalmente non c’è catarsi che libera chi siede in platea, manca il punto fermo, non può esserci, la morte rimane un mistero insondabile, solo l’eterno mutarsi delle cose, di cui questo magnifico spettacolo dà testimonianza, può renderne, in qualche modo e per traverse vie, ragione agli uomini.