Non amo particolarmente riduzioni teatrali di opere cinematografiche: ritengo che i due linguaggi siano talmente diversi da non ammettere alcuna possibilità di generare ibridazioni che scontenterebbero l’una o l’altra espressione, più probabilmente ambedue, per cui evito, se posso, di partecipare e soprattutto recensire lavori di questo tipo. Naturalmente, come ogni regola che si rispetti, anche questa ammette le sue eccezioni, di solito questo succede quando sia il lavoro cinematografico di derivazione teatrale oppure quando, come in questo caso, pur essendo scritto in modo originale per il cinema – e il cinema televisivo – possieda tuttavia un forte, palpabile, impianto teatrale.

E poi s’impone, l’eccezione, nel caso il lavoro sia firmato da un Autore come Ingmar Bergman, tra le vette del Secolo Breve, che pur essendosi espresso in somma misura attraverso il linguaggio cinematografico, prediligeva pure in modo viscerale il teatro, che amava dirigere come e quando poteva. È per tutte queste ragioni che vale la pena allora certamente di vedere questa intensa trasposizione teatrale di Sarabanda, in scena in questi giorni al Teatro Mercadante di Napoli, per la regia di Roberto Andò, alla testa di un cast di tutto rispetto formato da superlativi attori. La Sarabanda della Suite n. 5 per violoncello è uno dei momenti più struggenti e contemplativi del repertorio di Johann Sebastian Bach, perché questo movimento, pur essendo parte di una raccolta concepita per esplorare le possibilità tecniche ed espressive del violoncello, trascende i confini dello strumento per diventare una meditazione universale sulla ricerca di significato della solitudine e del dolore.

Non stupisce quindi che di lì sia partita la riflessione di Bergman per questo suo ultimo suo lavoro cinematografico, film del 2003, sorta di epilogo alla serie televisiva e al film Scene da un matrimonio girato esattamente trent’anni prima, con gli stessi personaggi di allora, Marianne (Liv Ullmann) e Johan (Erland Josephson), ora anziani, articolandosi in una pièce che indaga le relazioni tra i personaggi con una profondità e un’intensità tipicamente bergmaniane. Come detto, visivamente, Sarabanda è scarno, quasi teatrale, il Regista rinuncia a qualsiasi ornamento superfluo, concentrandosi sui volti e sulle espressioni dei personaggi, la macchina da presa, spesso statica o in lento movimento, cattura i minimi dettagli emotivi, dando allo spettatore l’impressione di spiare frammenti di vita privata.

È quasi un passaggio obbligato, quindi, l’arrivo sul palcoscenico sotto forma di una riflessione intima e dolorosa sulle dinamiche familiari, sull’amore, e sul peso del passato, in cui la narrazione ruota attorno a Marianne, Johan, il figlio di lui, Henrik, e la nipote adolescente, Karin. La sarabanda, oltre a dar nome al pezzo di cui abbiamo detto, è anche, in origine, una danza lenta di origine spagnola, e dunque ci sono due persone per volta che si incontrano, in questa metaforica danza, in confronti lenti ma che hanno in sé la densità e le sfumature e i sottesi significati di ogni incontro tra uomini e donne, dieci scene in cui il linguaggio, spesso crudo e impietoso, le situazioni, scabrose e scomode, i sentimenti, nessuno escluso, vanno lentamente a comporre un intero universo costituito dalle parole, certo, che a volte pesano come macigni, ma soprattutto dai gesti, dagli sguardi, dagli abbracci, dalle incertezze, dai moti di stizza, dai silenzi.

(Ri)crea, allora, questo mondo che ha la fissità dell’eternità, Roberto Andò, grazie alle scene e alle luci di Gianni Carluccio, lasciando che la luce scopra, disegni, scavi, delinei, immagini, scolpisca i quattro personaggi che compongono questo universo come traendoli dall’assoluto buio, aiutandosi con quinte mobili, sempre nere, che si aprono su tutta la scena oppure si stringono concentrandosi su un un particolare, efficacissima soluzione che a me molto ha ricordato, nel suo intimo significato e nel suo elegantissimo esito scenico, la recente lezione di Dmitri Tcherniakov, pur allontanandosene per l’assenza di qualsiasi pesante intrusione di telari, proiezioni o effetti speciali.

Per il resto, infatti, basta poco, tre finestre in controluce per delineare l’interno delle case, una silhouette con arco gotico per la chiesa, qualche poltrona e qualche libro, il letto, un paio di violoncelli, lasciando che il buio faccia il resto, aprendo e chiudendo a piacer nostro abissi profondi che si spingono fin nelle midolla delle ossa, fin nei remoti recessi che riecheggiano – echi lontani ma perfettamente percepibili e presenti – gli snodi fondamentali delle angosce bergmaniane.

Perché non è solo Scene da un matrimonio che ritorna con il turbine di emozioni che lo caratterizzava – come, in qualche modo, consegnato per sempre alla contemplazione estatica della memoria – ma pure tutto il resto del cinema del Maestro, i padri ricattatori e manipolatori, i figli agnelli sacrificali, il doppio e la maschera e il sogno, la famiglie e gli odi che è capace di generare, che crescono e imputridiscono all’ombra delle apparenze felici, il silenzio di Dio e tuttavia la sua immanente, ingombrante presenza: sono tra quelli convinti – contrariamente alla diffusa vulgata che vuole Bergman ateo e del tutto alieno all’abbandono fideistico – che sotto la cenere dell’apparente disincanto covi sempre una profonda, intensa e quasi struggente ricerca di un ignoto Dio che spesso esita in rimpianto e nostalgia.

Del resto per ben due volte, prima per bocca di Johan, poi di Henrik, anche in questo lavoro si afferma con forza la possibilità, se non la certezza, di una vita dopo la morte, in contrapposizione netta ed esplicita alla morte come fine di tutto, al prima c’è la vita, un attimo dopo non c’è più: in fondo, dice Johan, l’inferno è proprio questo, continuare a vivere come si è sempre vissuto, e la morte, gli fa eco Henrik, non è che il ritrovarsi di fronte a un cancello in compagnia delle persone che ci sono state care, stupendosi di come sia, in fondo, così facile… Tutta la vita ad interrogarci sulla morte… su quel che c’è o che non c’è, quando è così semplice.

Certo, è diverso il suo Dio dalle edulcorate rappresentazioni che troppo spesso purtroppo ce ne facciamo, spesso è in silenzio, non si manifesta con eclatanti manifestazioni, come dice Elia non è certo nel vento di tempesta o nel terremoto o nel fuoco, piuttosto nel mormorio di un vento leggero o nel mistero della più astratta delle arti, quella musica che, del tutto assente in Scene da un matrimonio, qui è invece protagonista, permea uomini e cose, ne detta il ritmo e l’espressione, pretende e ottiene che tutto venga asservito a sé, in una sorta di elaborata partitura che, se nel film veniva a costituire una robusta colonna sonora, nella pièce teatrale, grazie a Pasquale Scialò, segue in tutto e per tutto la vicenda, sottolineandone i momenti espressivi, come una elaborata punteggiatura che dà respiro e coerenza a ciò che si va dipanando sulla scena.

Così la visita improvvisata e quasi irrazionale di Marianne a Johan, dopo 32 anni di separazione e di assenza di qualunque tipo di contatto, assume spesso, allora, la caratteristica del rimpianto ma anche, in modo obliquo e sottaciuto, di resa dei conti con un passato pesante fatto di fraintendimenti e tradimenti e tuttavia si colora, quel viaggio, ad un certo punto, quasi del carattere di una sorprendente provvidenzialità, non tanto o non solo nei confronti di Johan ma soprattutto degli altri due straordinari personaggi, Henrik, che dopo la morte della moglie Anne è andato praticamente alla deriva, un relitto, un invalido che non riesce più a trovare il suo centro, e la figlia Karin, ultimo dei grandi personaggi femminili di Bergman, straordinariamente dotata musicalmente, che il padre ha rinchiuso nella pericolosa prigione eretta dal ricatto d’amore, in una situazione dai catastrofici sviluppi incestuosi ampiamente previsti da Anne poco prima di morire.

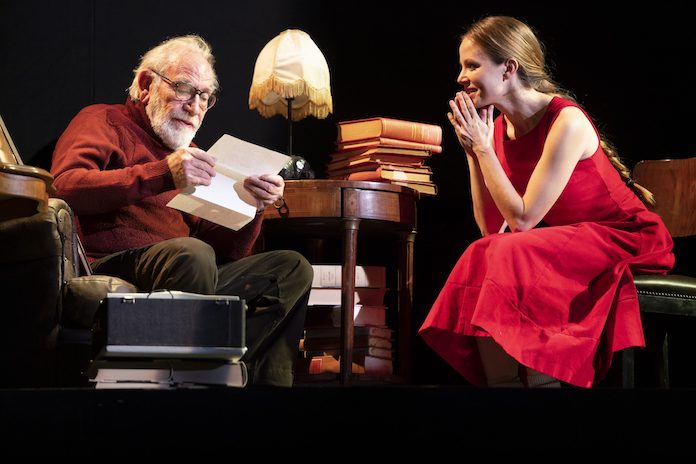

Renato Carpentieri, certamente in una delle sue più intense interpretazioni della maturità, è un Johan che porta su di sé il peso intero del suo approssimarsi al giudizio: immagine dell’Autore, di cui assomma molte caratteristiche, non desiste, per il peso degli anni o degli acciacchi, dal tentativo di esercitare, intero, il suo potere, fatto di superiorità intellettuale e danaro. Si trova così, l’interprete – riuscendoci egregiamente, del resto – a interiorizzare un personaggio non facile, con le sue inesauste tensioni, perennemente sospeso tra durezza e fragilità, nell’eterno tentativo di confronto con il figlio, in cui con orrore scorge le stimmate del sé riflesso – un doppio bergmaniano tipico, e un doppio padre! – e con Marianne, cui ricorre per estremo conforto.

Perché Marianne, cui presta voce e corpo Alvia Reale, è il punto di sofferto equilibrio dell’intera vicenda, è attraverso i suoi occhi che viviamo e vediamo il sentire degli altri: in qualche modo è l’eterna e spesso inascoltata voce della ragione, come nelle vecchie fiabe, che, allo stesso modo che in quelle, rassicura, guida, cura e lenisce le ferite della vita. È piuttosto arduo rendere un simile personaggio, una donna in carne ed ossa, cioè, con tutte le possibili e pensabili sfaccettature e le sfumature di una persona e, allo stesso tempo, una metafora, il simbolo stesso della ragione, sostegno delle scelte dell’uomo che si dice – o che dovrebbe essere – ormai distaccato dalle brame di potere ma che invece continua incessantemente a ricadere nell’eterna tentazione del ricatto emotivo.

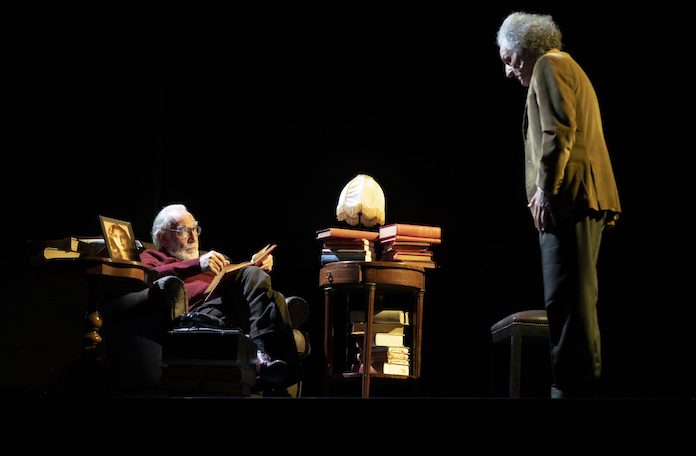

Henrik vive tutte le contraddizioni di chi ha conosciuto l’amore, quello vero, negato al padre – che non sa farsene una ragione – e che è poi sprofondato in un chiuso degrado di cui non riesce a vedere la luce. Elia Schilton riesce a dargli vita con misurata discrezione che non trattiene qualche soprassalto di nausea, improvvisi trasalimenti che punteggiano un’interpretazione misurata per un personaggio che ormai si lascia andare come un invalido e che vive fuori da ogni controllo una passione che non potrà portarlo che dove lo troviamo alla fine, in ospedale, vittima dei propri allucinati fantasmi.

Caterina Tieghi è l’ottima interprete di un singolare personaggio, quello di Karin, che è, poi, colei che dà il nome alla pièce: perché nonostante sarabanda senz’altro possieda le forti connotazioni musicali di cui abbiamo detto, danza o composizione barocca che sia, nessuno potrà persuadermi che non abbia giocato, l’Autore, sull’ambiguità del termine, indicando anche, nell’uso del comune linguaggio, una successione rapida e disordinata di elementi diversi, connotando dunque uno stato di confusione che ben si addice al personaggio, non solo per la sua estrema giovinezza ma anche per le esperienze negative che ha vissuto e sta vivendo, sottoposta com’è al ricatto affettivo dei suoi due padri. È lei dunque la Sarabanda del titolo, anche se ci vuole tutta una vita per imparare le Sarabande, probabilmente imparerà vivendo, uscendo dalla pesante atmosfera familiare grazie ad una scelta compiuta in perfetta solitudine, presagio di altre importanti scelte che verranno e che affronterà.

Nella versione cinematografica c’è un momento secondo me molto significativo per la comprensione di Sarabanda, ma che era probabilmente difficile rendere con semplicità a teatro, pochi fotogrammi appena all’inizio della Quarta scena, Johan è solo nel suo studio e sfoglia un libricino, la macchina da presa si ferma con intenzione sul frontespizio dove, a penna, è scritto Kierkegaard S. e più sotto il titolo ENTEN-ELLER, in italiano Aut-aut, una delle opere più celebri, per l’appunto, del filosofo danese Søren Kierkegaard, profonda riflessione sull’esistenza umana, strutturata come un dialogo implicito tra due prospettive fondamentali, estetica ed etica e sulla necessità di una scelta esistenziale fondamentale tra le due alternative, che richiedono un coinvolgimento soggettivo e appassionato.

La scelta estetica, probabilmente abbracciata dall’Autore in tutta la sua vita, è quella dell’uomo che vive per l’arte, la musica in particolare, l’eros e l’edonismo, una strada che, pur apparendo affascinante e libera, conduce inevitabilmente alla disperazione, nella consapevolezza che il piacere è fugace e che la ricerca continua di nuove esperienze non può colmare il vuoto interiore. La sfera etica, rappresentata in Kierkegaard dal giudice Wilhelm, è un’esistenza invece fondata sull’impegno, sulla responsabilità e sull’accettazione della propria finitezza, implica una scelta consapevole di assumere il proprio ruolo nel mondo e di vivere in accordo con principi morali e universali.

È facile immaginare che l’Autore, in esilio volontario sulla stupenda e desolata Fårö, ritiro superbo e malinconico, abbia spesso frequentato quel filosofo come suprema consolazione al suo malessere del vivere, alle sue personali angosce, ai mostri che lo attanagliavano e abbia in qualche modo voluto mostrarci le due principali Persone che abitano la sua esistenza, l’edonista e l’etico, cercando in qualche modo anche l’ausilio della Ragione, rappresentato da Marianne. Tuttavia, come afferma il filosofo e come sembra credere l’Autore, anche l’etica non è il livello ultimo della vita, anch’essa può condurre alla disperazione se vissuta come un mero compito umano, senza un riferimento al trascendente, solo nel rapporto con Dio si può trovare una soluzione definitiva alla disperazione esistenziale: c’è, a ben vedere, un altro personaggio di assoluta importanza, presente in ogni scena attraverso la memoria o l’effige, che non ha interprete ma che impronta tuttavia di sé tutta la pièce e che dà un senso, alla fine, alla vita di tutti.

Anne, la morta moglie di Henrik e madre di Karin, è l’incarnazione di quel riferimento al trascendente che irradia amore intorno a sé, che getta nella disperazione Henrik per averla perduta per sempre, che suscita rimpianto in Johan per non averla, invece, mai posseduta, insieme alla meraviglia per il mistero grande che l’ha accompagnata, mentre Karin vive dapprima con angoscia, poi con crescente serenità e consapevolezza il suo scoprirsi plasmata a sua immagine e somiglianza. Perfino nel razionale illuminismo di Marianne, che pure non l’ha mai conosciuta, la sua memoria aprirà una breccia, terminando il film, nell’epilogo, con il riconoscersi, per la prima volta, pienamente madre di fronte a Marta, la figlia perduta da tempo ricoverata, riuscendo a intravedere nella follia dei suoi occhi, finalmente, una luce, anche se solo per un attimo, come in Aut-aut necessario preludio al salto nel buio della fede.

Incomprensibilmente, la riduzione teatrale di Andò taglia via proprio quell’epilogo che dà un diverso senso all’intera pellicola, contraddicendo la sostanziale corrispondenza con il film mantenuta fin quasi alla fine: nella Decima scena, vissuta nel barlume dell’ora antelucana, l’ansia notturna assale Johan nel suo letto, la paura della morte intride la sua vestaglia con i fetidi miasmi d’orrifici presagi, l’angoscia esce da tutti i buchi, facendolo ritrovare troppo piccolo, inadeguato, indifeso. Marianne gli offre il suo letto e la sua vicinanza, in un lungo attimo sospeso si ritroveranno nudi uno di fronte all’altra, mettendo da parte la vergogna delle proprie carni ormai degradate dagli anni, riconoscendosi affratellati dalla umanissima stessa fragilità: mentre nel film questo riesce a calmare l’angosciato Johan, qui invece vediamo, a mo’ di mancato epilogo, nella stessa inquadratura le teste dei quattro protagonisti nudi accompagnati dall’angosciato urlo di Johan, finale deludente che spero di non aver ben compreso e che rimane, tuttavia, l’unica, pur se vistosa, pecca di un allestimento altresì encomiabile sotto tutti gli altri aspetti.