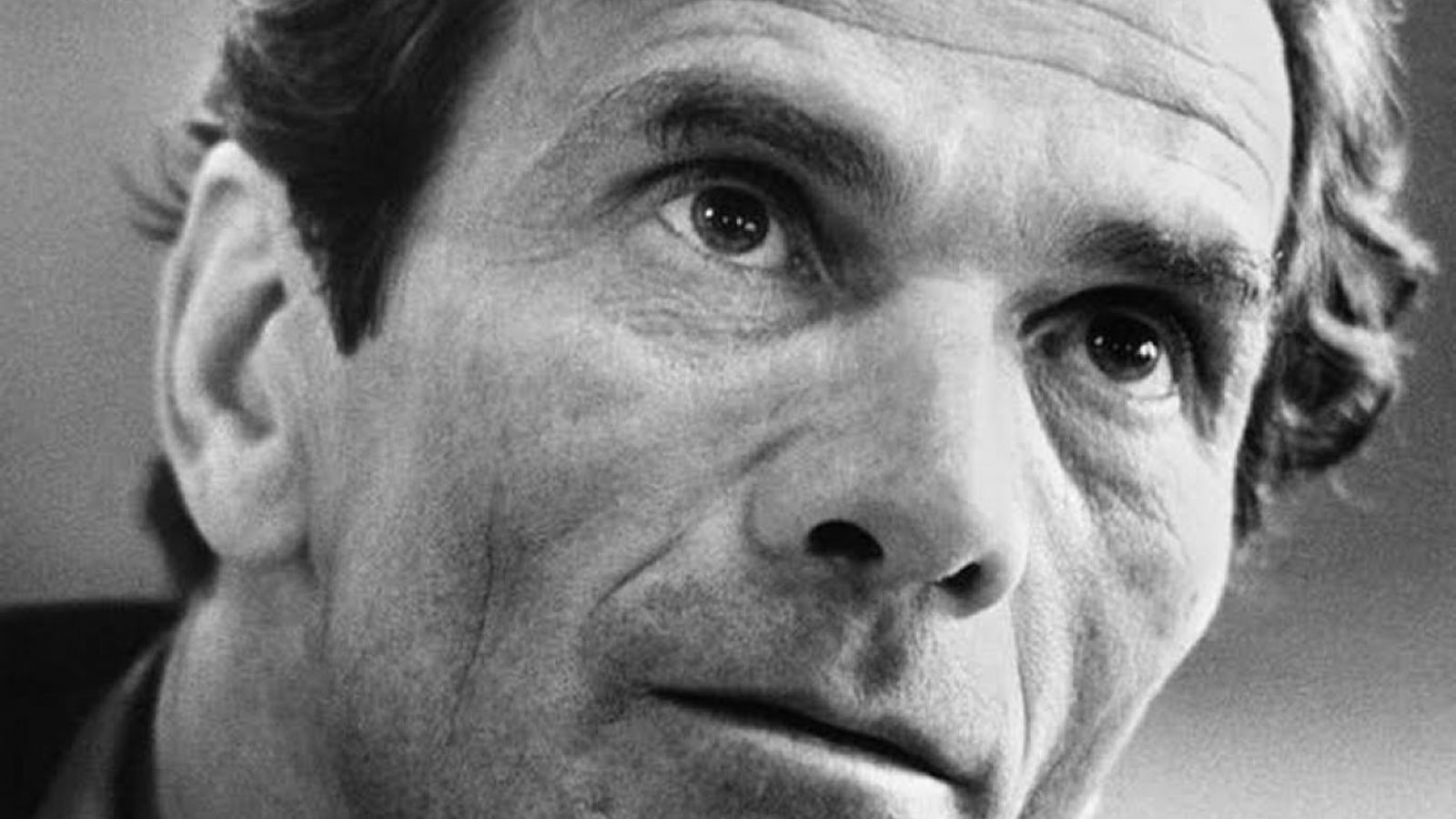

Lino Musella ci ha abituati negli anni a momenti performativi indimenticabili, spesso dedicati a grandi protagonisti del ‘900, il doppio appuntamento dunque al Teatro Vascello di Roma su Pasolini prima e Shakespeare poi, sembrava promettere più che bene. Il primo dei due: Come un animale senza nome dedicato al “poeta di Casarsa” tuttavia, ha lasciato un pizzico di delusione.

C’è da fare una doverosa premessa, riguardo probabilmente a un mancato incasellamento del pezzo più nella sezione “reading”, o come si legge online di “opera-concerto”, che non nel vero e proprio spettacolo teatrale. Questo piccolo ma fastidioso fraintendimento, è stato forse il prodotto delle aspettative disattese di chi scrive. L’impianto scenico, affidato a un dualismo per così dire “statico”, vedeva infatti su palco Musella, semplicemente con una sedia e un leggio e di fronte a lui Luca Canciello, esecutore live alla consolle di sonorità che hanno letteralmente rubato la scena a tutto il resto.

Canciello ha eseguito vari pezzi e contaminazioni musicali innegabilmente fascinosi, che hanno retto l’impianto scenico, assieme alla bella regia luci. Quest’ultima in particolare con un gioco raffinato e intelligente di chiaroscuri e passaggi tarati sulle intensità dell’accompagnamento sonoro, ha cucito insieme un prodotto che risulta in ogni caso qualitativamente alto. Cosa non ha funzionato allora? Non la drammaturgia di Igor Esposito, la scelta dei pezzi tratti da Pasolini, perlopiù da saggistica, lettere, interviste, con qualche incursione nella poesia, ha restituito infatti un affresco genuino e sempre godibile di un intellettuale e un artista senza tempo. Nemmeno la performance dell’interprete, perché a Musella basterebbe anche leggera la lista della spesa per catturare l’attenzione di un uditorio.

Allora cosa? Stride, forse banalmente, il mancato movimento scenico di questo costrutto drammaturgico, che certamente nelle intenzioni voleva mettere al centro in primis la parola pasoliniana. Non succede nulla e spesso quando i testi scelti non sono di natura narrativa, la trappola dell’esercizio di stile è dietro l’angolo.

Quale deve essere lo spettatore privilegiato di questo racconto? Un racconto beninteso, giova sottolinearlo, risultato di un ibridarsi di talenti e professionalità ben oltre la media, ma che sembra spiccare un volo quasi troppo alto, tradendo il circuito comunicativo più diretto e convincente fra artista e spettatore. Come un animale senza nome non è un prodotto per tutti, forse parla più esplicitamente a un pubblico elitario, o per dirla con Pasolini: “borghese” e in questo dialogo serrato finisce, ahinoi, per perdere autenticità.

Si dirà che anche certi scritti pasoliniani non erano cibo per menti qualunque e il teatro, ieri come oggi, può e forse “deve” avere il “suo” pubblico specifico. Eppure anche Pasolini, osservando al contempo sia la realtà più popolare che raffinata del suo tempo, è riuscito nella sofferta ma necessaria ibridazione di plus-livelli comunicativi. Anzi di più, a quasi cinquant’anni dalla morte, ci offre ancora una cartina al tornasole della nostra epoca. Forse oggi, in un tempo di innegabile dispersione culturale, il destinatario per così dire “selezionato” sembrerebbe essere la scelta più efficace, ma lo è davvero? Questi pochi eletti, degni custodi di un messaggio che resta importante e prezioso, sono anche quelli in grado di trarne il vantaggio migliore? Magari quest’opera è pensata piuttosto proprio per interrogarci a riguardo.

Resta allora fra i sempre doverosissimi appalusi, un po’ d’amaro in bocca… Tutti bravissimi insomma, ma non abbastanza pericolosi né salvifici.