[rating=3] Figliol prodigo della Francia, auto-esiliatosi in Inghilterra per vicende politiche legate alla guerra franco-prussiana, James Tissot – ospite del Chiostro del Bramante a Roma per una monografica che resterà visitabile fino al 21 febbraio – si presenta al pubblico come il cantore su tela della borghesia di metà’800, del fascino femminile e dei codici sociali di un’epoca contraddistinta da tessuti fruscianti ed eventi di gala.

L’artista, nato a Nantes nel 1836, studiò alla Scuola delle Belle Arti di Parigi, dove ebbe tra i suoi maestri il celebre Ingres da cui mutuò l’attenzione per la linea, per gli abiti, lo sguardo accorto ai dettagli e il gusto per i ritratti aggraziati e i soggetti storici.

La produzione di Tissot, segnata anche dall’influenze dei contemporanei Manet, Degas, Fantin-Latour e J.A. Mcneill Whistler, si può dividere in tre grandi macro-aree.

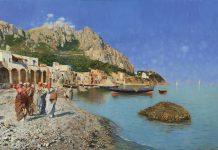

Le prime opere corrispondono agli inizi del periodo parigino, databile attorno al 1862, in cui l’artista è chiaramente suggestionato dal soggiorno in Italia appena compiuto, con richiami a soggetti e costumi medievali e rinascimentali. In questa fase è forte l’influenza di Carpaccio e Bellini soprattutto nel gusto per gli arredi e nella scelta di una luce cada e di abiti delicati.

Il secondo periodo artistico di Tissot, invece, è caratterizzato dalla produzione inglese ed è collocabile a partire dal 1870. Sono anni in cui la lezione di Ingres, unita all’esperienza della fotografia, si fa nuovamente centrale con una rinnovata attenzione per la curva, per l’armonizzazione dei colori, per la moda e per i dettagli, tutti elementi che connoteranno il suo stile e lo renderanno un ricercato ritrattista dell’élite.

Il pittore lavora su temi legati alla vita moderna indagando i codici sociali della borghesia per cui presta il proprio pennello, sempre attento all’introspezione psicologica delle figure che ritrae e stabilendo con chiarezza il suo intento programmatico: patriota ma per nulla rivoluzionario, Tissot, in terra bretone, desidera inserirsi nei circoli mondani, curarsi del bel vivere e produrre arte per ottenere consensi e successo.

Sono anni cruciali nella vita dell’artista, contraddistinti dall’amore per l’Oriente, che lo porta a collezionare miniature e “cineserie” e dall’incontro, nel 1876, con Kathleen Newton, la donna che gli stregherà il cuore e il cui volto tornerà in maniera insistente in tutta la sua produzione.

Il Tamigi, le barche e i marinai, chiamati spesso a popolare le tele londinesi di Tissot, fanno da cornice a fanciulle sognanti e solitarie, sospese tra le contingenze della vita e un mondo lontano e illusorio. Sono donne sicure del proprio fascino che portano in giro vezzosi cappelli, leggere mussole o sfarzosi abiti di chiffon. Sdraiate sul prato nella stagione primaverile, macchie di colore nelle nevi d’inverno, viaggiatrici solitarie in una nuova epoca di affermazione della libertà femminile, sono ritratte con la valigia in mano, con fiori sul petto, ombrellini parasole a proteggere il capo, oppure con indosso orecchini di perla, ma tutte sfoggiano una grazia sempre ammantata di mistero.

Sono indubbiamente queste donne le protagoniste indiscusse dell’arte del pittore parigino: le donne e la moda. Stecche dei corpetti, ventagli, imbottiture per evidenziare i fondoschiena (anche detti cul de Paris), peignors da campagna, mantelle scozzesi, cappelli piumati contrapposti ai cilindri maschili: interi guardaroba affollano i quadri di Tissot e li trasformano in un’antologia della moda dei suoi anni.

Tutto si infrange con la morte dell’amata Kathleen, avvenuta nel 1882. Questa data segna la terza fase della vita lavorativa dell’artista con il ritorno a Parigi e, poco dopo, con l’abbandono di una produzione pittorica consacrata alle donne e al bel mondo.

A dare il primo avvio al cambiamento è la serie incentrata sulla parabola biblica del Figliol Prodigo, già illustrata in un’opera del 1862, ma stavolta rivisitata in modo completamente diverso. Se nela prima opera il pittore aveva ambientato la scena nella Venezia del ’400, indugiando sui dettagli e sfoggiando la conoscenza della cultura figurativa italiana, questa volta il tono si fa intimo e l’artista è palesemente coinvolto dal racconto, nel quale si identifica, dopo gli anni di permanenza in terra straniera.

Queste quattro tele degli anni ’80 parlano una lingua autobiografica. “Commiato”, “Soggiorno in terra straniera”, “Ritorno” e “Banchetto con vitello grasso”, sono il racconto della malinconia di una fuga e il tentativo di riconciliarsi con il passato. L’abbraccio commovente del giovane figlio, aggrappato, in ginocchio e a piedi nudi, ai fianchi del vecchio padre emozionato, rappresentano senza dubbio, gli accenti più intimi dell’arte di Tissot che cala sulla scena anche una spettatrice silenziosa rendendo, ancora una volta, omaggio alla sua Kathleen.

Dopo lo scarso successo di pubblico di un ciclo di dipinti dedicato nuovamente alle donne, tra cui figura l’opera che campeggia sui cartelloni della mostra “La più bella donna di Parigi” (1883-1885) inno alla fugacità della bellezza femminile, contrapposta alla costante concupiscenza maschile, il pittore, nel 1886, si concede un viaggio in Egitto e in Palestina, esperienza che segna una riscoperta spirituale e una svolta mistica nella sua produzione che si incentra su temi cari all’arte sacra e vede il ritorno agli studi d’infanzia, legati all’ambiente gesuita.

Saranno Paul-César Hellenu e J.E. Blanche, suoi allievi, a raccogliere il testimone del Tissot ritrattista ed eterno innamorato del mondo femminile, introducendone tematiche e stile nell’arte del ’900.

La rassegna, allestita negli spazi raccolti e ottimamente illuminati del Chiostro del Bramante è un’ottima occasione per conoscere un pittore sostanzialmente neoclassico, innamorato dell’arte rinascimentale italiana e vicino agli ambienti impressionisti, in cui gettò lo sguardo pur senza farne parte a pieno titolo.