[rating=4] A due anni da Closed Curtain, Jafar Panahi torna sul grande schermo. La sua ultima fatica, Taxi Teheran, è una pellicola coraggiosa e ispirata. Un film che si propone di raccontare la quotidianetà di un Paese le cui contraddizioni si stanno facendo sempre più stridenti.

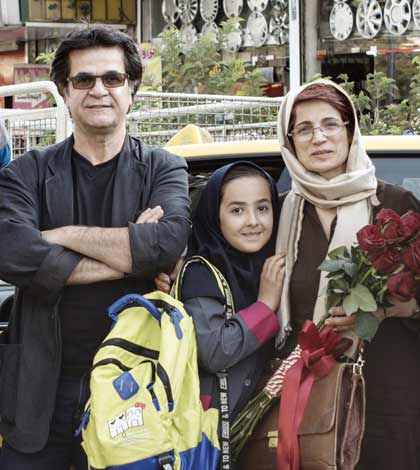

Taxi Teheran narra la storia dell’inesperto autista Jafar Panahi (il regista stesso). Jafar guida il suo taxi per le strade di Teheran, ospitando a bordo donne e uomini, ricchi e poveri, delinquenti e gentiluomini. I passeggeri che salgono sul suo mezzo rappresentano condizioni differenti ed esprimono posizioni diverse nei confronti della società in cui vivono. Si va da chi vorrebbe applicare pene capitali esemplari a chi, invece, difende giovani donne colpevoli di essersi fatte trovare nei pressi di uno stadio (il cui accesso è consentito unicamente agli uomini). Ci sono, poi, anziane signore con pesci rossi al seguito e bambine intellettualmente vivaci. Jafar Panahi è uno di loro e, con quella leggerezza che nasce solo da una lettura profonda della società circostante, ci racconta la realtà che lo attornia.

Taxi Teheran è un caso unico nel panorama del cinema contemporaneo: condannato dal regime iraniano a non fare film, Panahi ne ha già diretti clandestinamente tre ed è riuscito a mandarli in giro per il mondo. Le costrizioni hanno aguzzato il suo ingegno e le sue pellicole sono diventate uno strumento di conoscenza e di lotta. Il suo talento è riuscito non solo ad aggirare i divieti, ma a farceli dimenticare. Non importa quanto diventi difficile, Jafar Panahi continuerà a fare cinema: “Sono un cineasta. Il cinema è il mio modo di esprimermi ed è ciò che dà un senso alla mia vita. Niente può impedirmi di fare film. Per questo devo continuare a filmare, a prescindere dalla circostanze: per rispettare quello in cui credo e per sentirmi vivo”.

Se da un lato, Taxi Teheran veicola un messaggio politico di rivendicazione della libertà di espressione, dall’altro, con un meccanismo non meno interessante, suscita una riflessione sulla pluralità dei punti di vista e sul confronto fra dispositivi tecnici differenti. Ci sono una telecamera fissa al centro del cruscotto, una fotocamera di uno smartphone che serve a registrare il testamento di un passeggero del taxi “in fin di vita” e una piccola fotocamera digitale che appartiene alla nipotina di Panahi, in procinto di girare delle immagini per la scuola. Questa sovrabbondanza di strumenti tecnici, attraverso la moltiplicazione dei punti di vista, si fa testimone della volontà di esprimersi con qualunque mezzo a disposizione pur nella limitatezza dei dieci metri quadrati che compongono l’abitacolo della vettura. Una limitatezza che lo spettatore non avverte mai, però. In chi lo guarda, Taxi Teheran non ingenera mai un senso di claustrofobica chiusura. Al contrario, l’ultima fatica di Jafar Panahi appare come un film completamente aperto verso l’esterno, verso una città amata e odiata al tempo stesso, ma più di tutto verso la possibilità di un cambiamento.