“All’origine di ogni storia che ho scritto c’è un’immagine che mi gira per la testa, nata chissà come e che mi porto dietro magari per anni. A poco a poco mi viene da sviluppare questa immagine in una storia con un principio e una fine.”

(Italo Calvino da I nostri antenati, 1960)

Le Scuderie del Quirinale a Roma hanno chiuso pochi giorni fa, il 4 febbraio, le porte della mostra “Favoloso Calvino”, uno dei tanti eventi organizzati nella capitale (e non solo, ovviamente) per celebrare i cento anni dalla nascita dello scrittore.

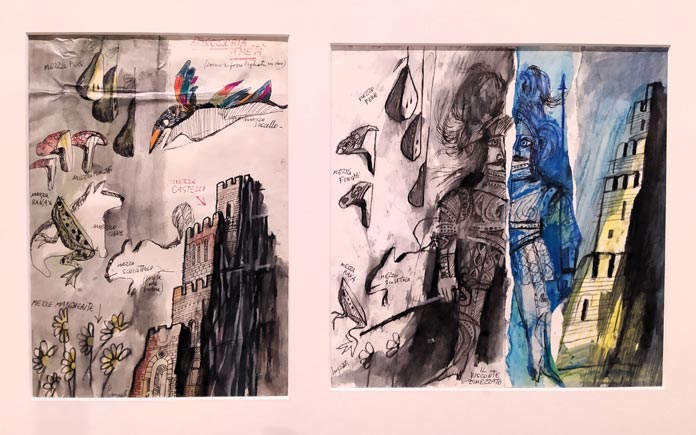

Una profonda immersione nell’universo artistico di Italo Calvino e in particolare nella contaminazione tra la sua scrittura e le arti figurative, un caleidoscopico alternarsi di citazioni, pubblicazioni e manoscritti, dipinti, disegni, arte astratta e fotografia.

Ne emerge un Calvino scrittore, certo, ma anche un Calvino disegnatore con le sue autocaricature e le sue vignette umoristiche degli esordi; e perfino un Calvino “modello”, che presta il suo volto per le caricature di Tullio Pericoli, le opere a tecnica mista di Giulio Paolini o i ritratti del pittore-scrittore Carlo Levi.

Un circolo virtuoso tra parole e immagini, osservabile da tanti punti di vista differenti.

Scrivere è camminare sulla linea sottile tra realtà e visione

Uno degli aspetti più intriganti, certo non ignoto a chi conosce anche solo un po’ Calvino, ma che questa mostra ha messo bene in luce, sono il ruolo e l’importanza dell’immaginario visivo nella genesi delle sue opere letterarie, la sua straordinaria capacità di tradurre visioni mentali in narrazioni complesse.

E così si capisce anche il motivo per cui dopo un primo romanzo realista e almeno in parte autobiografico come Il sentiero dei nidi di ragno, nato dall’urgenza di tradurre in opera letteraria l’esperienza partigiana, la sua scrittura abbia poi svoltato verso terre più inesplorate, dove il reale non è più l’unico modo di raccontare la realtà.

“Provai a scrivere altri romanzi neorealistici, su temi della vita popolare di quegli anni, ma non riuscivano bene, e li lasciavo manoscritti nel cassetto. Così, in uggia con me stesso e con tutto, mi misi, come per un passatempo privato, a scrivere Il visconte dimezzato.”

(Italo Calvino da I nostri antenati, 1960)

Per comprendere quanto scrittura e immagini fossero per Calvino solo due facce di un unico bisogno di raccontare, basta pensare al Cartello dei destini incrociati, che costrinse l’autore a immergersi per lungo tempo nel mondo dei tarocchi, fin quasi – per sua stessa ammissione – a rischiare di impazzire, tale era il livello di ossessione che aveva sviluppato nel tentativo (alla fine riuscitissimo) di costruire una storia che man mano prendeva vita dalle relazioni tra quelle figure arcane prima ancora che sul foglio.

Calvino, l’arte e gli artisti: una storia di destini incrociati

La capacità degli scritti di Calvino di evocare a loro volta delle immagini ha poi spinto diversi artisti a realizzare opere dedicate ai suoi libri. Come il ciclo di acquerelli del pittore spagnolo Pedro Cano dedicato alle Città invisibili.

Così com’è interessante la sinergia tra arti figurative e libri che si è realizzata nelle copertine delle opere di Calvino, un esempio fra i tanti l’Escher sulle Cosmicomiche.

Da parte sua Calvino ricambia il “favore” mettendo la sua scrittura a disposizione del mondo dell’arte, come quando scrive il Viaggio nelle città di De Chirico in occasione della mostra del pittore al Pompidou nel 1983. E anche questo è solo un esempio degli innumerevoli testi calviniani che hanno accompagnato mostre ed eventi di artisti italiani e internazionali.

In questo movimento circolare tra immagine e scrittura, il fantastico e il surreale sono miniere da cui Calvino estrae a piene mani materiale per le sue opere, ma sono anche mondi ai quali ama restituire attenzione, riflessioni e parole. È suo per esempio il testo di presentazione all’edizione Franco Maria Ricci del 1992 dell’immaginifico e misterioso Codex Seraphinianus.

E poi le Fiabe italiane, da Calvino raccolte e trascritte dai vari dialetti, con le illustrazioni di Emanuele Luzzati e con il loro patrimonio di fantasia e di quotidiana concretezza.

“Le fiabe sono vere. Sono, prese tutte insieme, nella loro sempre ripetuta e sempre varia casistica di vicende umane, una spiegazione generale della vita, nata in tempi remoti e serbata nel lento ruminio delle coscienze contadine fino a noi.”

(Italo Calvino dall’introduzione a Fiabe italiane, 1956)

Scrittura e architettura, le solide fondamenta dell’immaginazione

Anche la ricerca architettonica ha il suo posto d’onore nell’opera di Calvino. L’attenzione agli spazi e alle geometrie urbane è evidente in un libro come Le città invisibili, ma in tutte le opere di Calvino c’è un approccio progettuale che gli serve per creare una narrazione che “stia in piedi”, che raggiunga sempre una struttura solida e stabile.

Lo racconta lui stesso in un’intervista trasmessa nella sala video della mostra: “Da un certo punto in poi ho sviluppato quasi un’ossessione per l’architettura e la geometria del libro, dell’opera. Soprattutto nelle Città invisibili, ma anche nel Castello dei destini incrociati e in Se una notte d’inverno un viaggiatore…”.

Questo approccio architettonico permette anche alle situazioni più improbabili e surreali di avere in sé stesse un equilibrio che le rende plausibili e in qualche modo reali, come se fossero sempre state lì, parti integranti del nostro mondo, e noi le avessimo semplicemente e sbadatamente ignorate prima che lui ce le facesse notare.

![Ukiyoe, il mondo fluttuante: visioni dal Giappone Utagawa Kuniyoshi I tre vassalli [di Yorimitsu] Shumenosuke Sakata no Kintoki, Usui no Sadamitsu, Genji no Tsuna e demoni 1861 Silografia policroma, trittico](https://www.fermataspettacolo.it/wp-content/uploads/2024/03/Ukoyeok-100x70.jpg)