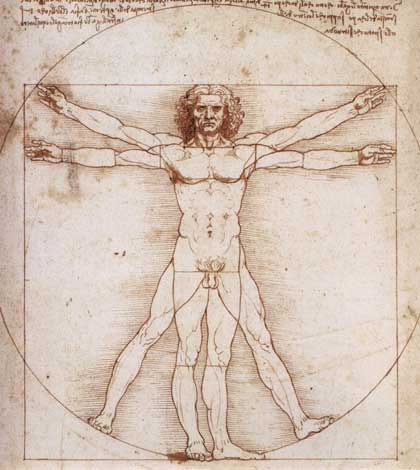

La capacità di sentire il bello nell’arte è un concetto che contiene in sé nello stesso tempo la persona e la cosa, il contenente e il contenuto, che si considera una cosa sola ed ha un significato più ampio della bellezza, quest’ultima si riferisce realmente alla forma, ed è lo scopo più elevato dell’arte, si estende a tutto quello che si pensa, si elabora e si porta a compimento.

Il bello si desta e si manifesta più facilmente con una buona educazione non trascurata, la quale però non può essere repressa, come io stesso so per buona esperienza dell’arte. Un esempio che identifica una buona esperienza dell’arte del Rinascimento principalmente nei pittori dell’Italia Centrale tra i maggiori e più profondi, ma anche tra i più gustosi e avvincenti illustratori che l’Europa abbia mai avuto.

Nelle loro opere, significarono le aspirazioni e gli ideali di due epoche distinte tra cui il Medioevo, ma ormai risultano talmente lontani nel tempo che tali desideri e ideali sono diventati quasi incomprensibili; e l’arte che incarna tali ideali avendo perduto, fuorché per pochissimi, il prestigio e l’incanto che una volta posseddette per le sue qualità illustrative, è scaduta alla scialba qualità d’un documento di cose morte, non significanti senza uno spirito di ricerca.

Raffaello è stato realmente il vero interprete d’un ideale bellezza classica, canonica, passata poi, nel gusto di interi secoli di civiltà, e connaturatasi quindi con il nostro ideale di bellezza, che non si distingue più, con lui, tra il bello di natura e bello artistico.

Arte come imitazione della natura, e quando si parla di natura in relazione all’arte, bisogna intendere qualcosa di diverso e ben più complesso delle capacità di imitare l’apparenza delle cose, implica un’allusione all’equilibrio, al senso dell’armonia, alla solennità calma e serena. Tutte quelle caratteristiche che sono state teorizzate come tratti distintivi delle opere di Raffaello.

Proprio Raffaello potrebbe essere stato imparentato con Bramante, sembrerebbe logico, nel realizzare l’immensità del compito che si era assunto con la ristrutturazione di San Pietro, si guardasse intorno in cerca di un successore capace, e sebbene la maggior parte dei più grandi architetti della generazione seguente avessero prima o poi lavorato sotto di lui, la sua scelta cadde su Raffaello.

La loro stretta collaborazione può risalire al 1509, poiché la scena raffigurata nell’affresco della “Scuola di Atene” è collocata in un edificio così rispondente ai progetti originali eseguiti dal Bramante per San Pietro che in realtà ne riflette la diretta ispirazione architettonica.

La collaborazione architettonica tra loro nello stesso anno portò alla progettazione di una piccola chiesa romana di S.Eligio degli Orefici con impostazione compositiva interessante in cui la planimetria a croce greca potrebbe essere un esperimento per San Pietro, fu poi realizzata dopo il 1514, mentre la cupola fu realizzata probabilmente dal Peruzzi.

Per quanto riguarda l’immagine dell’Europa agli occhi degli stessi europei, bisogna, dopo il XVI sec., fare i conti con il consolidarsi dell’idea di nazione, anche se la tendenza all’ingrandimento delle unità politiche può essere fatta risalire alla crisi del sistema feudale successivo alla peste del 1348.

La letteratura intorno alla nozione di cultura è, come noto, immensa: mi accontento qui di essere solidale con il suo significato più ampio, sociale e materiale, nel senso che il termine cultura ha assunto con l’antropologia moderna, dove il traffico delle culture ha messo in crisi la relazione tra essa e lo spazio definito.

Una cultura che tenta di costruire il proprio futuro muovendo verso l’altro come continuo compimento della propria essenza. Naturalmente il mio contributo non può che applicare questi principi ad un’area limitata e specifica come quella dell’architettura, e quindi riguardare solo questa specialissima e ristretta questione.

La passione della cultura europea per la sperimentazione, sia essa quella tardo antica che manierista, come quella che guida la critica piranesiana all’unità dello spazio, o che presiede l’avanguardia del primo trentennio del nostro secolo. L’architettura si trova da questo punto di vista in una condizione speciale, perché, pur essendo innumerevoli i modi di rispondere alle esigenze ed alle tecniche, queste sono tuttavia sempre fortemente presenti, come fondamenti e materiali di una tradizione autonoma della costruzione.

Nello stesso momento essa si costituisce solo con la complicità di una clientela con la quale è necessario un qualche livello di consonanza negli scopi e nelle intenzioni, anche perché in Europa le migrazioni della manodopera delle culture tecniche sono state importanti perché la consonanza si costituisse a livello nazionale.

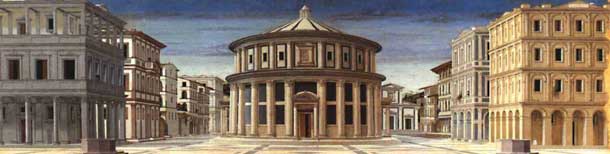

E’ piuttosto nella scala più ridotta e popolare della piccola regione, della città o del villaggio contadino che si è affermata un’identità architettonica secondo una lunga tradizione popolare dominante sia costruttiva che tipologica ed abitativa, che affonda le proprie radici anche nelle condizioni climatiche e nei tipi locali di economie e di organizzazione sociale, nonché di costituzione del simbolico collettivo.

Nel caso dell’architettura in modo evidente si esprime nella costituzione dello spazio collettivo, ovvero la piazza, la strada, l’agorà, il foro e, negli anni recenti, nella scissione tra spazio aperto e spazio pubblico, nell’idea di spazio collettivo come spazio del pericolo e nella sua privatizzazione con i Mall dei grandi centri commerciali o le interconnessioni delle hall dei grattacieli o addirittura nella sua progressiva sostituzione da parte dello spazio della comunicazione in quanto spazio collettivo astratto dell’immagine e della formazione guidata dell’opinione e dello scambio.

Cercare i caratteri dell’identità dell’architettura europea pensando a ciò che è l’architettura oggi, come modo di apparire qui ed ora del senso originario di ciò che chiamiamo architettura, il senso di quell’attività che è stato tramandato per secoli, che continua ad essere riplasmato e trasformato ma che riconosciamo come architettura nel trascorrere del tempo. Per fare questo bisogna affrontare le contraddizioni che si creano tra due diverse concezioni europee del tempo: quella della tradizione giudaico-cristiana della fine del tempo, del ritorno ciclico degli eventi, della storia come processo reversibile, e quella razionalista che fonda su un tempo finito, rettilinea e necessario, il senso della storia e delle opere dentro di essa, questo fa che si incroci con il carattere retrospettivamente utopico di ogni renovatio, di ogni rinascenza.

La riflessione critica intorno ad un modello di comportamento collettivo ed ai suoi miti: per qualcuno intorno al paradiso perduto al momento della separazione tra natura e storia ed arte per altri nel progressivo dominio dell’uomo sulla natura.

L’arte è per la cultura europea ciò che dà sintesi ed unisce il fare e le scienze dello spirito, nello stesso tempo è ricerca, sperimentazione, armonia come composizione di cose diverse, anche opposte, che si uniscono per mezzo dell’opera.

La forma in quanto tale è sintesi di cose diverse, quindi invenzione della nuova cosa avvicinabile imperfetta ma costituente di un nuovo sistema di regole.

L’architettura che esplica Leon Battista Alberti è nell’idea di classicità, nel pluralismo di linguaggi che convivono con l’idea di regole, l’intera architettura dell’umanesimo esprime un ardito e raffinato equilibrio tra ricerca del fondamento e sperimentazione.

Ma lo strumento principe dell’innovazione è la trasgressione non ostentata con l’obiettivo di tenere unite ma ben distinte le due polarità: gli stabili fondamenti e quelli che si rifanno all’arbitrio soggettivo che interpreta la condizione in cui emerge il fondamento ed in questa interpretazione che l’architettura si costituisce come identità distinta.

L’architettura europea è comunque architettura della distinzione delle figure come fondamento della loro relazione necessaria e distinzione analitica delle parti, anche quando le tracce di quelle relazioni costitutive diventano complesse, anche quando si riducono a rovine, non si cancellano mai.

In un nuovo Rinascimento bisogna riscoprire una visione terrena e concreta posando i piedi per terra e cercando insieme, con l’arte e l’architettura, come avveniva nel ‘400, di creare nuove prospettive.

Questo ci deve ricondurre ad essere più vigili a capire quanto è importante avere un pensiero positivista puntando su quello che noi siamo stati nei periodi floridi che abbiamo descritto in breve ma se vogliamo risollevare le sorti dell’economia e della cultura è nostro dovere attraverso la creatività, bellezza, ricerca e internazionalizzazione della nostra cultura in tutta la sua massima espressione; quella parte colta e raffinata del nostro Paese, per fortuna numerosa, che, schifata dalla volgarità dominante, dal brutto imperante, si è messa in disparte, costretta, per non sporcarsi le mani.

Così facendo, purtroppo, ci ha lasciato nelle mani della volgarità, del cattivo gusto, dei furbi, di politici che hanno perso il senso della dignità e della bellezza e che, promuovendo il degrado senza essere intimiditi dal sentimento del pudore e della vergogna, hanno rovinato l’Italia.

“L’arte non insegna nulla, tranne il senso della vita”. ( H.Miller)