Cosa hanno in comune il racconto “Wakefield” di Nathaniel Hawthorne, “L’uomo della Folla” di Edgar Allan Poe, il demonio che vuole aprire un dialogo con l’umanità, l’Amleto di Laforgue, la storia della consegna di un manoscritto che poi diventa l’apologia del cavallo, Melville, l’Eneide e il record di Beamon nel salto il lungo alle olimpiadi di Città del Messico del ’68? “Accorciabro”, fenomeno del momento di TikTok, risponderebbe con un laconico e sintetico: Il numero 5. Già perché è su questa suggestione numerica che si concentra buona parte dello spettacolo L’uomo che volò oltre sé stesso di e con Giuseppe Manfridi, in scena al Teatrosophia a Roma dal 17 al 19 maggio per la regia di Claudio Boccaccini.

Peccato che aldilà dell’indubbia verve affabulatoria di Manfridi, apprezzato drammaturgo e straordinario autore, senza dubbio una fra le migliori penne del nostro tempo, in questa pièce le cosiddette “analogie”, citate dallo stesso Manfridi e ruotanti attorno appunto al cinque, siano francamente debolucce. Nulla di più che riguardi la presenza del numero cinque sulla pettorina dell’americano Bob Beamon che stacca di 55 centimetri il precedente record mondiale del salto in lungo, mentre a pochi passi dallo stadio si consumava il massacro di Tlatelolco. Lì troveranno la morte almeno mezzo migliaio di studenti (ecco il 5 che ritorna) e nel quale rimane ferita anche la giornalista Oriana Fallaci, creduta morta e per questo chiusa in obitorio, dove la riconoscerà invece come viva, salvandola, nientemeno che il prete chiamato per l’estrema unzione. Che storia pure questa!

E ancora il 1835, data del racconto di Hawthorne, in cui Mr Wakefield si assenta d’improvviso da casa, decidendo di abitarne un’altra, di fronte alla sua, per vent’anni, prima di ritornare dalla moglie come se nulla fosse. E altre varie ed eventuali ricorrenze, a mio avviso, del tutto casuali sul numero 5 e sul fatto che a città del Messico quella sera del ’68, cadesse d’ottobre e fosse venerdì, come per la partenza e il ritorno di Wakefield a distanza di vent’anni. Numero 5, venerdì, ottobre. Tre “analogie” che dovrebbero fare da concatenazione a un racconto che in realtà finisce per ingolfarsi e non uscire più dal ginepraio di numeri e “tessere di puzzle” da ricomporre in cui Manfridi si ficca suo malgrado.

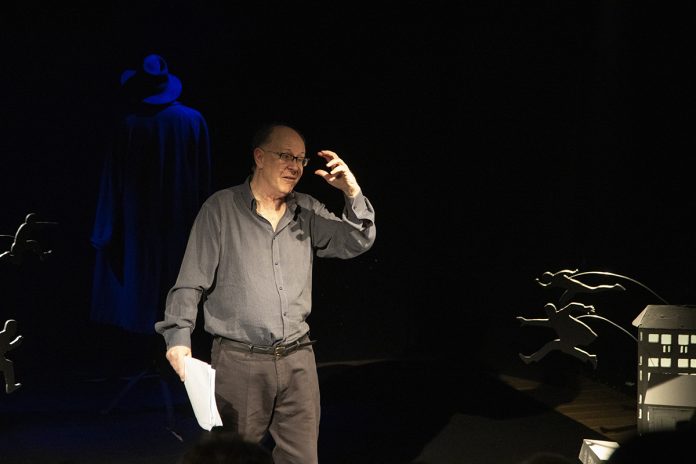

Quasi due ore di racconto in cui di fatto non si capisce granché del legame che deve intrecciare il fittissimo rimando di citazioni, fra cui non ultima la parabola umana del “mite” scrittore svizzero Robert Walser, morto in manicomio, il quale racconta di aver iniziato un giorno un breve flirt di sguardi con una donna, simulandone parzialmente l’imbarazzo con la lettura di un giornale che alla fine si rivelerà più avvincente dell’abbordaggio. Tanta, troppa carne al fuoco che impasta tutto in un “pasticciaccio” il quale, specie sul finale, si fatica a seguire. Peccato bis perché Manfridi raccoglie il tempo comico della battuta in modo perfetto, improvvisa, recupera l’impasse di una scenografia cedevole, parla e incanta come solo un vero maestro sa fare. L’incipit è fulminante e bellissimo, il discorso legato al concetto di “devianza” di una raffinatezza intellettuale unica, soprattutto perché in qualche modo ci riguarda davvero tutti.

Sì perché a ben pensarci sono diversi gli esempi letterari di personaggi che decidono di “guardarsi da fuori” per un po’, o che compiono appunto una devianza dalla norma, magari reiterata per anni in un loop di meccanicismi e assertività. Proprio come “Bartleby lo scrivano” che nel racconto di Henry Melville decide un bel giorno di rispondere semplicemente “preferirei di no” ai compiti e alle richieste impartitegli dall’avvocato per cui lavora. O come Walser che rinuncia alla conquista della dolce signorina nel bar, per immergersi nella lettura, o ancora a guisa dell’Amleto riscritto da Laforgue, “saltato” da principe vendicativo a novello scrittore. Ma pure tutti noi, prede distratte del GPS che sovente decidiamo di non seguire. Insomma la lista si allungherebbe anche ben oltre gli esempi citati da Manfridi e dispiace che non diventi davvero, la devianza, il fil rouge prepotente di questa messa in scena.

Cosa non funziona quindi? Il fatto che siamo di fronte più a una lectio magistralis che a un monologo e che l’invito a prendere appunti sulla locandina, si trasforma in una scalata di nomi e date che ci spoglia della veste di spettatore e ci spinge piuttosto a rivestire quelli di maldestri studenti, taluni di noi, me compresa, dalla memoria alquanto ballerina. Ecco la fatica forse è il nodo cruciale su cui si gioca questa partita teatrale, che purtroppo personalmente mi vede sconfitta. Peccato tris, perché invece l’intento di “raccontare e raccontarci delle storie” ingrana al massimo e non è difficile immaginare che chiunque non conoscesse la storia del “salto del secolo” di Bob Beamon non sia andato poi a googlarla con la curiosità e l’entusiasmo di un bambino. Tutto merito di Manfridi, beninteso.

Probabilmente un unico parallelismo fra la vicenda di Wakefiled e quelle del lunghista più famoso della storia, sarebbe bastata a catturarci nella rete della sospensione d’incredulità senza riserve. Già perché proprio Beamon nella sua autobiografia scriverà un passaggio, letto dallo stesso Manfridi, in cui dichiara che quel salto gli aveva permesso di guardarsi dal di fuori, proprio come Wakefield. Questa sì che è una bella analogia! La vicenda umana e sportiva di Beamon d’altra parte, così aderente al viaggio dell’eroe in cui possiamo facilmente specchiarci, è già un romanzo, una pièce.

Era un venerdì di ottobre del 1968, in una città del Messico destinata a scrivere la storia nel sangue, il cielo gonfio di tempesta e lì, in mezzo alla terra rossa dello Stadio Olimpico Universitario, un anonimo ventiduenne della periferia di New York, con una borsa di studio persa alle spalle, delle sofferte e non certo brillanti qualificazioni nelle gare d’ingresso e una notte di tequila, firma un’impresa straordinaria. Salta. Quasi nove metri, tanto che devono ricorrere a un decametro di emergenza, perché no, non era stato nemmeno ipotizzato che un essere umano potesse semplicemente volare.

Un salto nella leggenda, nel futuro, un fast forward senza precedenti nella storia dello sport e dell’umanità. Non basta forse già solo questo a piegarci alla magia del narrato? Con tutta la fascinazione dell’oralità di cui Manfridi si dimostra padrone? Siamo di fronte a una lettura scenica, non a uno spettacolo tradizionalmente inteso, basterebbe spogliarla un po’ e restituirla senza pretese da picco attenzionale (con relative cadute) alla platea, nella sua più autentica nudità. Dopotutto c’è già dentro qualcosa che può fare la differenza solo con la sua semplice esistenza. È il nastro che ricorda la lunghezza di quel salto posto poco sopra le nostre teste, lungo una diagonale che attraversa lo spazio del teatro e poi ancora nel foyer, dove ci divertiamo a misurarlo.

Non ci inganniamo, è “lui”, come idea scenica, quello che in fondo vince su tutto e offre dalla regia uno spunto destinato a impressionare il pubblico un venerdì sera, stavolta 17, però maggio, al Teatrosophia… Ah vabbè ma maggio è pure il quinto mese nell’ordine annuale, vedi? A spingercelo a forza, questo cinque “vitruviano” un modo lo si trova. Insomma un appuntamento solo in parte mancato, perché nonostante l’affanno e la confusione L’uomo che volò oltre sé stesso ci apre tante finestre nell’anima, lasciandoci portare a casa quel pizzico di voglia di saperne di più che fanno le buone storie. Bravi allora, seppur non bravissimi, ma che importa? Anche Beamon si era pizzato una schifezza prima di schizzare come una saetta nel cielo grigio messicano e consegnarsi a gloria imperitura.