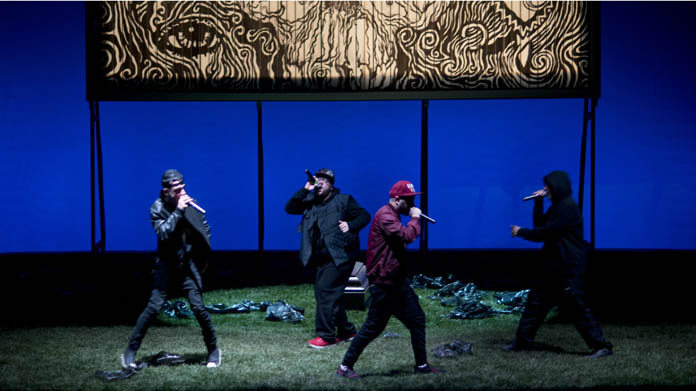

“Il napoletano si trasforma, il rap tronca le sillabe e offre una nuova ipotesi di lingua” dice Paolo Sha One Romano, uno dei rappresentanti del gruppo storico della hip hop napoletana – con Alessandro Joel Caricchia, Gianni ‘O Yank De Lisa, Pasquale Sir Fernandez – che, insieme ad altri più giovani – Ciro Op Rot Perrotta, Damiano Capatosta Rossi – hanno riscritto l’Amleto messo in scena in questi giorni qui al San Ferdinando di Napoli. L’idea è di Davide Iodice, talentuoso regista che prosegue la sua fertile ricerca con questo Mal’essere “nel senso doppio della nostra lingua che dice insieme di persona cattiva ma anche di un profondo scoramento esistenziale: essere o non essere il male, piuttosto”. Ciò che ne vien fuori, alla fine, non è una rivisitazione musicale di Amleto, tanto meno ne è un adattamento in chiave partenopea, ancor meno strizza l’occhio ad una riduzione giovanilistica del capolavoro: Iodice mette in scena l’Amleto di Shakespeare, senza nessuna concessione e senza nessuna scorciatoia, pur contaminandolo e traducendolo, cioè tradendolo in massimo grado; riesce ad essere, in altre parole, al tempo stesso, esattamente ciò che il Bardo scrisse secoli fa e, nello stesso tempo, opera che evoca la Napoli contemporanea e i suoi problemi, le tensioni delle sue periferie, le inquietudini che l’attraversano. Come possa riuscire il miracolo è segreto di gran stregoneria teatrale e non possiamo che testimoniare che, signori, i miracoli esistono e si verificano ancora.

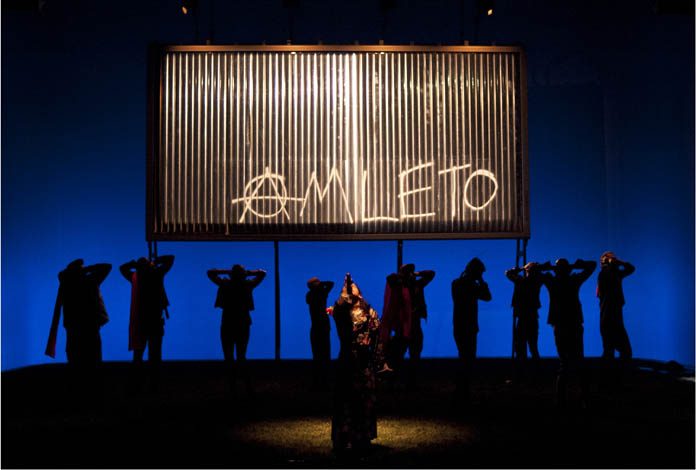

Non può non essere miracolo, infatti, il buio iniziale che ti scaraventa al posto di guardia di Elsinore in un rapido abbaiare delle rapide battute tra i rapper scesi in platea, ombre nere che si muovono veloci sul palco, il riflesso d’uno specchio che scandaglia la sala, suggestione di vicolo buio d’una Napoli del nostro contemporaneo dipinto da Salvator Rosa, vento che solleva buste nere della monnezza scoprendo la bara del re, apparizioni di spettri fantocci dalla rigida capadimorto cui servi di scena conferiscono un supplemento di vita apparente; o la seconda scena, il discorso del re e il corteo della regina, grottesca sposa in bianco dal mostruoso strascico che con lentezza spettrale attraversa il palcoscenico alla luce d’un barocco lampadario retto dal ciambellano Polonio, mentre un velo bianco si gonfia al vento come in un quadro di Andrew Wyeth. Ancora, rossi lacerti, liquidi afflati di vita, vengono estratti dal cuore d’Amleto da un clown bianco che muove rapido i suoi passi furtivi spiccando nel buio chiaroscurale che rinvia alle Sette opere che un Caravaggio ansioso dipinse poco lontano di qui, ritraendo cupi abitanti dei vicoli qui dietro: e non somiglia, quella vajassa del quadro, che porge il seno al vecchio, dall’oscena bocca spalancata sul nulla, alla sguaiata regina d’Elsinore che alza al cielo il suo pianto scomposto? Evocazioni potenti, suggestioni, contaminazioni che uniscono la forza della visione a quella del verso, che riempie l’aria di suoni che, pur non sempre perfettamente intellegibili, riescono infallibilmente a rimandarti il senso autentico della frase e della situazione.

Così, il verso rap, che rende con grande efficacia e sorpresa il decasillabo del Bardo, risulta composto da parole napoletane e inglesi al tempo stesso, facendo pensare ad una traduzione diretta dalla lingua originale, piuttosto che dall’italiano: il celebre monologo – “To be or not to be… O si’ o nun si’ / That is ’a questiòne / si’ è cchiù nobbile pe’ ’sta capa o mind / suppurta’ ’e ppetriate o ’e frezze ’e ’sta ciorta / ca parla tuosto or to take ll’arme. Trip muri’ o sleep durmi’” – viene recitato da Amleto mentre monta alcune file di lampadine su alcuni cavi, così da restituire il disegno di un palcoscenico: sarà quello della “trappola per topi”, la recita che, attraverso la finzione teatrale svela la finzione del reale. Oppure ancora, la “citazione” del Cimitero di Fontanelle e delle sue capuzzelle, trasformato cimitero di Elsinore con la scena del cranio di Yorick, occasione per una significativa invettiva contro un certo tipo di tradizione: “Una ‘e chelli strunzat antic bon sul p’attirà attenzion, / je so’ nato ccà e ne vaco fiero, è ‘o sang mi sta terr sott ‘e pier, / ma sti cafunate nun c’fann ben, c’ mettn o scuorno nfacc e nun portene niente ‘e buon / pa gent ‘e fore simme puorce e ‘mbrugliune, ‘e vittorie nost nun s’e ricord nisciun, / advintamm barzellett, orgoglio e reputazione fatt a fett”. Si scioglie, infine, la lunga tensione dell’intero spettacolo, nell’unico brano cantato autenticamente rap della serata: “Ofelia vive”, canto alla vita e all’amore, omaggio all’unico personaggio positivo, forse, suicidatosi per non dover sottostare alla violenza, che chiude in una prospettiva di speranza lo spettacolo.