Il pubblico non c’è, anche se la regia video ha deciso di farci sentire il brusio di sottofondo tipico dell’attesa della rappresentazione, inquadrando i palchi desolatamente vuoti del Wiener Staatsoper: qui a Vienna sta per iniziare la prima della Traviata in streaming secondo Simon Stone, già presentata all’Opéra National di Parigi. Dicono le cronache che hanno accompagnato il successo parigino che questa ennesima rivisitazione è particolarmente degna di nota, discussa e discutibile al punto giusto, innovativa quanto basta a guastare il sonno ai soliti melomani, più che altro italici, fedeli alla morte alla Violetta in cuffia e crinolina, le buone cose di pessimo gusto che andavano di moda nel milleottocentocinquanta: questa Violetta ha infatti sempre a che fare con le buone cose di pessimo gusto, pur se aggiornale al duemilaventi, il kitsch, in tutta evidenza, non muore mai. Può sembrare straniante e irriverente pensare a Violetta ricchissima e popolarissima influencer dell’oggi liquido e breve piuttosto che ricchissima e popolarissima mantenuta del secolo solido e romantico, ma basti ricordare che questa è la stessa identica operazione – discussa e contrastata anche allora – che Verdi fece ai tempi suoi, portando sulla scena un dramma della contemporaneità piuttosto che rifarsi ai comodi secoli passati: anche allora lo shock fu notevole, tanto da indurre lo stesso compositore a trasportar l’azione al più tranquillizzante secolo precedente, anche per passare l’occhiuta censura.

Qui, oggi, sulla scena, il sipario è già alzato quando viene inquadrato il palcoscenico, occupato quasi interamente da un cubo posto su una piattaforma girevole che dà la possibilità al registra, con la complicità della scenografia disegnata da Robert Cousins, di mostrare in rapida sequenza immagini, filmati, titoli di WebMagazine, pagine di social, mail, un effetto di rapide dissolvenze, effetto Ken Burns, zoom, che è perfetta mimesi teatrale – nemesi dei tempi e dell’ineluttabilità delle cose – di quanto vediamo ogni giorno in televisione o nei video su internet: all’inizio il cubo è fermo e ci mostra gli occhi – chiusi – di Violetta, appena comincia il Preludio, reso con delicatezza dall’Orchestra del Wiener, diretta per l’occasione da Giacomo Sagripanti, il cubo comincia a muoversi, e l’effetto è notevolmente coinvolgente: tra promozioni di profumo, spezzoni di intervista, video televisivi e filmati (pseudo)amatoriali “entriamo” direttamente nella vita di Violetta e non c’è bisogno di conoscere il tedesco per comprendere il senso dei post sui profili Facebook o Instagram, per seguire, insieme alle migliaia di followers, i tweet di Violetta Valery, It-Girl parigina, modella di successo, che si muove da una festa all’altra, da un vernissage a una sfilata, da una capitale all’altra di un mondo ormai rimpicciolito dal denaro e dalla virtualità.

Apprendiamo, però, dalle mail scambiate tra Violetta e una clinica parigina, che qualcosa non va, in particolare le mail firmate da un certo “dottor Granville” parlano di un tumore invasivo, di poche speranze, di realtà ineluttabili che, in tutta evidenza, contrastano con il contesto frivolo e gaudente. Violetta è malata, le resta ormai poco tempo, il Preludio è ormai quasi finito, il regista ci porta dritti dritti alla festa di Violetta, come sempre, in ogni epoca, trionfo della cafoneria e della purissima volgarità, perfettamente inquadrate dal zum-pa-pa verdiano che, allora come oggi, è la perfetta soundtrack d’ogni inenarrabile trivialità. Vestiti d’un ineguagliabile lusso pacchiano, selfie di gruppo, transenne per contenere la folla, Violetta e le sue amiche sono all’entrata di un Club alla moda, arriva un goffo Alfredo che non riesce nemmeno a dar la mano a Violetta, ci si avvia tutti verso la sala. Un altro mezzo giro del cubo e siamo dentro, dove ci attende un’enorme piramide di calici di cristallo e un cameriere pronto con lo champagne.

Lo sfondo è adesso bianco assoluto – per un momento ci ricorda quello, molto meno rassicurante, dell’ormai lontana (quindici anni!) epica Traviata del Festspielhaus Salzburg di Willy Decker: ma è solo un attimo, incombe il brindisi, invitato da Violetta Alfredo sale in cima alla piramide e versa lo champagne che riempie, a cascata, i calici, l’atmosfera è tuttavia un po’ freddina, si sente evidentemente la mancanza del pubblico e del feedback positivo sugli interpreti, si va avanti, l’invito alle danze, il malore di Violetta, Alfredo che la segue fuori, attraverso vicoli bui illuminati dai cartelloni di rose rosse del Club ma abitati da camerieri che si prendono una pausa fumando una sigaretta e ingombri di casse di bottiglie vuote, cassonetti della spazzatura e bidoni per la raccolta differenziata: la dichiarazione d’amore d’Alfredo avviene qui, negli angoli bui della nostra contemporaneità, forse, chissà, gli unici lontani dai social e dalla vita privata data in pasto al pubblico, dove ci sono gli scarti, reali e metaforici, della nostra rutilante, apparentemente splendente, società della luce.

È significativo, allora, che il primo momento di verità dell’opera avvenga qui, nella penombra di un vicolo – supponiamo – maleodorante, in contrapposizione al farlocco bagliore mondano in cui sembra immersa questo particolare universo: lo scarto, in senso bergogliano, è la chiave di lettura di questo allestimento, “in città come Parigi e Vienna c’è ancora un secondo livello di società: i migranti”, dice il regista. Nonostante “questa” Violetta sia celebre e ricca, rimane tuttavia un fenomeno “esotico”, non perfettamente integrato con “l’élite”, e quando cercherà di entrare a far parte della “buona” società, nel secolo romantico come al giorno d’oggi, inevitabilmente il suo tentativo fallirà: il regista non lo dice esplicitamente ma, in fondo, è facile pensare ad un accostamento alle cronache mondane di questi anni, ad una protagonista del jet-set già divorziata benché giovanissima che sposa il rampollo di una importantissima famiglia: ogni riferimento è, evidentemente, voluto.

Ripensa alle parole d’Alfredo mentre va a casa dopo la festa, Violetta, preferendo due passi a piedi nella serata tiepida, attraversando una città abitata dai grandi tabelloni in cui lei stessa pubblicizza un profumo alla moda, suore in libera uscita che fumano accanto a un telefono pubblico, monumenti equestri con un ubriaco seduto sul piedistallo, coppiette in cerca di momenti d’intimità, chioschetti di kebab, quell’amor ch’è palpito dell’universo intero diventa esatta misura dei desideri di Violetta persa in un momento di follia nel popoloso deserto che chiamano Parigi, sola in mezzo alla folla anonima della città notturna, Alfredo nel suo studio d’architetto dialoga con lo smartphone di lei dal suo MacBook – che tuttavia non è un Apple, potremmo chiamarlo un “Pear”, visto che ha una pera morsicata come simbolo – sapore di contemporaneità, poesia di chat notturne, scambi serrati di emoticon, reale e virtuale, privato e pubblico in dissolvenza incrociata l’uno nell’altro, société du spectacle indistinguibile dalla sua rappresentazione sullo schermo del palcoscenico di un teatro, metatetralità alla potenza ennesima, croce e delizia al cor!

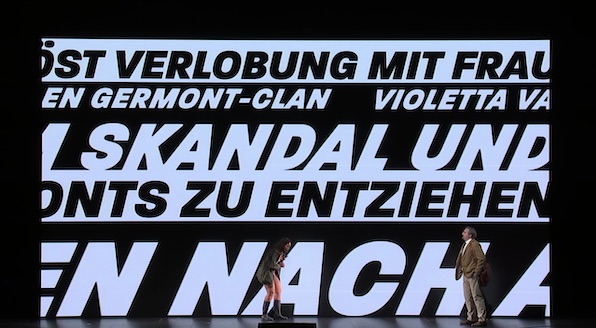

Nel secondo atto, nel buen retiro della coppia, la villa in campagna di Violetta diventato agriturismo, cala alquanto la tensione: dopo aver cantato i piaceri della vita e dei suoi bollenti spiriti spingendo una carriola d’uva da vino, Alfredo viene bruscamente riportato alla realtà da Annina che gli svela il dissesto finanziario che si profila, rimorso, infamia mentre vediamo scorrere estratti conto in rosso e lettere dalla banca che mettono in guardia Frau Valery dall’imminente crack. Ma le cifre in rosso che balenano sul fondo sono senz’altro meno charmant della poesia del primo atto, e anche a Violetta non s’addice l’abito di fattora alla guida d’un carico di fieno; più credibile l’arrivo di Germont, uomo d’affari con borsa a tracolla che spiega a Violetta il senso del rifiuto sociale, mentre sul cubo alle spalle dei due vengono sparati i titoloni dei tabloid: l’ultima del Clan Germont, la sorella di Alfredo, è stata lasciata dal principe saudita con cui era fidanzata a causa della scandalosa unione di Alfredo con la famosa rappresentante del jet-set Violetta Valery: il perbenismo ottuso e bigotto di papà Germont, il suo familismo amorale – geniale invenzione di Verdi, occorre qui sottolinearlo – ha evidentemente fatto scuola e persiste ancora ai nostri giorni, come abbiamo, in verità, più volte avuto modo, dolorosamente, di constatare. L’evocazione d’una chiesetta di campagna diventa allora il grimaldello per vincere le ultime resistenze della ragazza e, insieme, triste presagio di ciò che inevitabilmente accadrà, la tensione sale di nuovo e si scioglie: dite alla giovane che può star tranquilla, tutto andrà bene, l’ordine costituito sarà ripristinato, il senso borghese delle convenzioni ha vinto, lo scarto non può mai ambire ad una normalità che, del resto, è appannaggio e premio solo di un inutile, tranquillo, letargico conformismo che troverà la sua massima espressione nel canto evocatore della natia Provenza, falsa nostalgia d’un paternalismo abietto.

Prima tuttavia, come sempre, l’esplosione sovversiva dell’amore gratuito e senza secondi fini, il grido d’amore dell’amami Alfredo, qui tanto più efficace – e raggelante nella sua desolata incomprensibilità – perché vissuto di fronte ad una impassibile tavolata di clienti a pranzo, metafora della sostanziale indifferenza di un mondo tanto interessato al gossip quanto distaccato rispetto alla verità. La festa di Flora è giocata tutta su toni dell’erotismo, o meglio della più trita pornografia, dagli elaborati pseudoastratti graffiti al neon, luminosi e colorati sulle pareti nere dell’onnipresente cubo, ai catsuit in latex ai bodystocking in nylon, fino ai più correnti costumi da clown o da guerriero celtico forniti però di evidenti falli in gomma: tutto però, va detto, si esaurisce nei costumi e nella scenografia, zingarelle e matador non si rivelano – se non, appunto, nei costumi – particolari apportatori di soverchia eccitazione sessuale, nulla più di quanto normalmente avviene in un qualsiasi allestimento di Traviata, anche l’entrata di Alfredo è piuttosto convenzionale, visibilmente ubriaco in jeans e t-shirt, e anche quella di Violetta, eccessiva con abito e parrucca di lamé argento non va oltre il consueto andamento del dramma, compreso il fatidico gesto di disprezzo finale.

Al terzo atto la tensione risale: Violetta è in un hospice, insieme ad altri malati terminali e alle loro famiglie, la morte è ormai anch’essa un fatto pubblico, da non vivere più nel segreto delle proprie case, scuotendosi dal torpore indotto dalla malattia e dai farmaci si alza dalla poltrona, si toglie la flebo e cerca Annina, la scorge e le chiede un po’ d’acqua ma tutto intorno a sé è stranito, le pareti sono animate da luci sfocate, Annina stessa è in abito elegante, rivede, Violetta, la festa del primo atto, dietro le transenne c’è Flora, il Barone, lo stesso Alfredo, sappiamo tutti che la mente fa strani scherzi in questi casi, anche Grandville entra a far parte del teatro della mente, realtà e finzione sono ancora avvinti inestricabilmente, il delirio la riporta nel vicolo dove s’innamorò d’Alfredo, Parigi impazza per il Carnevale ma sono solo voci lontane, il pensiero ripercorre la stessa strada di quella prima notte leggendo sullo smartphone il messaggio di Germont che le annuncia il suo prossimo arrivo con Alfredo, ripassa per la piazza col monumento e l’ubriaco e la coppietta d’innamorati, c’è anche Alfredo, Alfredo è dovunque, Alfredo guarda nel vuoto indifferente, Alfredo non arriva mai, è tardi, l’addio ai sogni ridenti del passato non è mai stato così straziante, ripercorrendo al contrario lo stesso percorso compiuto tempo prima, lo spegnersi della morte del tutto parallelo a quello vivente dell’amore, le gioie, i dolori tra poco avran fine. Il ritorno d’Alfredo, quello reale, la sorprende già allettata, Parigi o cara suona più che mai palliativo miserevole per Violetta ormai visibilmente provata, non riuscirà ad alzarsi più in piedi se non per trovar pace e serenità dando ad Alfredo l’immagine dei passati giorni, da donare a chi prenderà il suo posto, prendendo la giusta distanza dalle vicende umane, avviandosi verso una luce d’abbagliante candore.

Pretty Yende è una modernissima e tenerissima Violetta: la leggenda dice – per tutte le giovani cantanti c’è una leggenda alle spalle che ne racconta come una fiaba i prodigiosi inizi – che, cresciuta in una piccola città del Sudafrica, abbia ascoltato alla radio il duetto dei fiori di Lakmé alla radio (una pubblicità della British Airways, in perfetta linea con la società contemporanea delle dissolvenze incrociate di cui si diceva) e sia così rimasta folgorata dall’opera lirica, vivendo poi come in un sogno ad occhi aperti: ha studiato canto (diplomata all’Accademia dei Giovani Artisti del Teatro alla Scala nel 2011), vinto concorsi (il Belvedere di Vienna nel 2010 e Operalia nel 2011) e una carriera da star internazionale: New York, Milano, Londra, Parigi, Vienna. Ha fornito nel caso nostro una prova a dir poco superba, sia drammaturgicamente sia vocalmente: il suo tormentarsi le mani, guardare di qua e di là, la sua sovente sotterranea inquietudine, il suo padronar la scena da consumata attrice, rimarra nella memoria nostra in uno con una voce impressionante e indimenticabile, soprattutto nel primo atto, dove dà sfoggio belcantistico per nulla gratuito, e nel terzo, intensa, forte e fragile insieme.

Juan Diego Flórez incarna da par suo un Alfredo amante del tutto inconsapevole come sempre ma che, grazie al suo interprete, riesce stavolta ad apparire molto meno grossolano del solito: bellissima, naturalmente, come tutti sanno, la voce, sostanzialmente lirica che non perde mai il suo nucleo morbido e flessibile, riuscendo a gestire i più incredibili acuti con apparente, disarmante semplicità; sotto il profilo drammaturgico è un attore perfetto, che sa gestire le situazioni di volta in volta con ineffabile goffaggine, superba ironia, convincente dolore, facendo acquisire al personaggio uno spessore assolutamente non comune.

Molto interessante anche l’interpretazione di Igor Golovatenko, che, semplicemente, ha interpretato un Germont di tutto rispetto: timbro vellutato da gran baritono verdiano, intonazione perfetta, potenza che sembra infinita, fraseggio perfetto, buona interazione con gli altri cantanti e, soprattutto, capacità di trasmettere carattere ed emozione in ogni nota. Dal punto di vista drammaturgico, ben lontano dai padri e patrigni anaffettivi di questi anni, riesce ad essere senz’altro il più simpatico degli ultimi Germont visti in giro, arrivando ad abbracciare senza rigidità e con credibilità sia Alfredo che Violetta, rompendo quella antipatica freddezza e ipocrisia che le moderne regie costruiscono intorno a questo personaggio, prototipo dei tanti padri verdiani.

E la musica del Maestro è risuonata a Vienna al meglio grazie alla freschezza che il giovane Maestro italiano Giacomo Sagripanti ha saputo (ri)donarle: non sembri scontato, tra le tante Traviate lentissime e strenuamente cesellate che si ritrovano in giro e, all’inverso, le altrettante altre che sembrano ritmate come un’opera rock, le sonorità sono state ben apprezzate, frutto dell’abile controllo del bilanciamento tra orchestra e palcoscenico, riuscendo a condurre in porto l’esecuzione con risultato ampiamente positivo, riservando grande attenzione alle scelte esecutive dei cantanti, senza sminuire per nulla le prerogative dell’orchestra, che così ha potuto esprimere momenti di grande nitore.