Dopo Oberto, dopo il forse incolpevole fiasco di Un giorno di regno, soprattutto dopo la morte di moglie e figli, viene Nabucco: non foss’altro che per questo, l’opera andrebbe ricordata, icona di una resurrezione artistica ed umana come poche altre contempli la storia, quasi il mondo stesse lì ad aspettare proprio lui, il giovane Verdi che dal dolore e dall’umiliazione seppe trarre giovamento fino a spingere questa musica potente al successo. Ne esce, da tutto quel dolore, da tutto quello smarrimento, questa partitura che oggi vien quasi portata ad esempio d’un Verdi che sa essere “profondo” e “concettuoso” ben prima della pienezza delle opere della trilogia romantica, per non parlare di quelle della maturità e poi della vecchiaia, espressione d’una consapevolezza artistica già compiuta: Riccardo Muti, che notoriamente ama riscoprire tesori incontaminati nel primo Verdi, volle proprio Nabucco per l’inaugurazione, all’Opera di Roma, della Stagione del Centocinquantesimo dell’Unità d’Italia, ed è questo allestimento che in questi giorni viene presentato a Napoli, qui al San Carlo.

Si prova a metter su, il regista Jean Paul Scarpitta, una di quelle regie concettuali (non messa in scena del dramma, ma “riflesso che esso ha nella coscienza”) che consente poi, di fatto, abbondante libertà sia agli attori sia al pubblico d’interpretare gli uni e d’immaginare gli altri ciò che più aggrada loro, del modo in cui ognuno pensi possa esser al meglio messo in scena il dramma: il risultato finale tradisce le pur buone intenzioni del teorico e lascia, nell’obiettiva percezione giù in platea, interdetti sul modo stesso d’intendere il teatro, nella fattispecie teatro in musica che, per inciso, nel caso nostro ha più di cent’anni e necessiterebbe, per ciò stesso, d’una interpretazione delle situazioni e delle emozioni, d’una gestione non improvvisata del testo e delle scene, quel sottile lavorìo che si chiama regia, normalmente invisibile ma che si nota, invece, di solito, come in questo caso, quando latita e s’eclissa.

Immaginiamo che, al pari di chi scrive, il regista non ami particolarmente la modalità più classica, e in fondo più comoda, d’allestire questo monumento musicale, carico d’anni e di recite: dramma biblico che Verdi provvide a fortemente contrastare mettendo in scena non meri personaggi di cartapesta, invenzioni drammaturgie d’occasione, ma immani forze al calor bianco discese in terra a prender carne e sangue, Amore, Potere, Ambizione diventati motori dell’azione, che tutto travolge.

Il sentimento del tempo, il Risorgimento dell’esaltazione popolare e nazionale fece il resto, consegnando alla storia un carico di passione popolare concentrata soprattutto in quella parte destinata e condannata a diventare, nel tempo, icona stessa d’un certo romantico sentir patrio, quel Va, pensiero dove il rimpianto prende il posto dell’eroico, la nostalgia della speranza, il ricordo del futuro, sineddoche di un’opera che spessissimo, dunque, si mette in scena ricorrendo alle categorie del gigantesco e del magniloquente, dell’affollato e dello spettacolare, quasi Aida amputata tuttavia della riflessione sulla Storia, che l’acerbo Verdi non era ancora in grado di compiere.

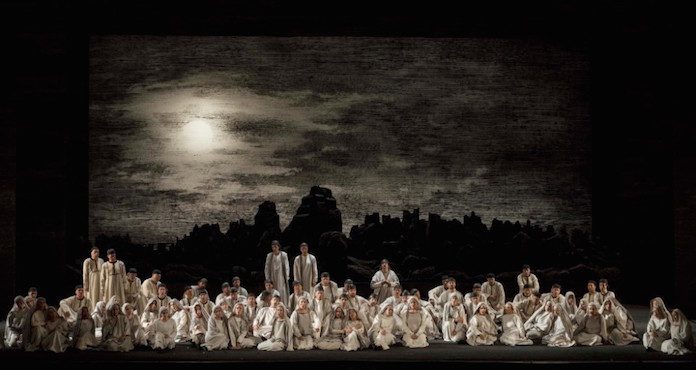

Non volendo metter sulla scena tutto ciò – e, ripeto, comprendiamo l’aspirazione ad un diverso approccio – occorre tuttavia saper trovare valida alternativa: si limita, invece, Scarpitta, a metter in scena i personaggi come soldatini su scolorito e desolato diorama, senza punto curarsi, poi, della sorte loro, confidando, forse, nella potenza ad essi intrinseca, dimenticando, tuttavia, della necessaria – perché obbligata – mediazione dell’attore. Così pure i panorami aridi afflitti e deserti e bui che va disegnando, incapaci di caratterizzare un luogo, di renderlo visibile, riconoscibile agli occhi nostri, si colorano di un uniforme, ferrigno, litografico segno: la grafite domina invariabile e incontrastata e, pur raggiungendo talvolta notevoli risultati di chiaroscurati effetti alla Dorè, alla fine l’emozione si attenua, la forza del tratto risulta indebolita, l’occhio inevitabilmente si abitua rassegnandosi al déjà-vu.

Rimangono negli occhi e nel ricordo, certo, i severi e insieme, in qualche misterioso modo, sontuosi costumi dovuti alla mano di Maurizio Millenotti; rimangono le luci che talvolta riaccendono tensione e interesse, grazie al genio di Urs Schönebaum, che, se pure non riescono interamente nel loro intento – perdono, anzi, anch’esse, parallelamente allo scorrer del tempo e delle scene, mordente ed efficacia – riescono tuttavia di tanto in tanto a suscitare un’emozione che possa, intera, stagliarsi vivida sul fondo monocromo delle scene.

Il Nabucco che “trottava pel capo” al Maestro si rivela invece, e per contrasto, terreno ideale per il “sogno ad occhi aperti sulla partitura” che persegue il giovane direttore Francesco Ivan Ciampa, non molto più anziano del giovanissimo Verdi del Va, pensiero, ma già lanciatissimo: debutto coi fiocchi al San Carlo dopo l’inaugurazione del festival dell’Arena di Verona, molti applausi del tutto meritati. Stringe alquanto i tempi, fin dalla Sinfonia, soprattutto nella seconda parte di questa: perde in tal modo, e sorprendentemente, la musica del Mestro, ogni apparenza di bandistica volgarità, per acquisire invece, con pari meraviglia, effettiva consistenza di sogno, della medesima fibra di cui è intessuta la tela del teatro; così è pure per Mio furor, non più costretto, il Concertato alla fine della prima parte, in cui la musica s’innalza finalmente al di sopra le sciagure umane; così, risulta naturale e ovvio – come la richiesta, accolta, di bis, per il Va, pensiero verso la fine – che l’interpretazione che ne dà il Maestro avellinese riguadagni l’abusato coro, vittima di non colpevole usura, al dominio dello spirito, cui appartiene, mostrandolo ancor capace di suscitar emozione.

Segue la tradizione, il Maestro Ciampa, ma senza alcuna pedanteria, lasciando invece – a tratti fin troppo – trasparire l’amore per quella partitura di cui di si è scritto e detto tutto e il contrario di tutto, simbolo stesso del famigerato zumpappa dall’eco bandistica e volgaruccia che soprattutto i tedeschi amano rimproverare al primigenio Verdi, ma anche opera centrale del recupero filologico del patrimonio prorompente e falsamente ingenuo di quegli anni fecondi di popolanità sincera e non scevra, per questo, di conquistata e studiata profondità.

Si concentra qui, dunque, tutta l’emozione dell’opera, più intensa a tratti, in contrasto all’algida scena e alla muta neutralità registica, recuperando, sul piano musicale, non tanto, probabilmente, la valenza più propriamente eroica e risorgimentale, quanto quella, altrettanto romantica, di sobria spiritualità laica e agnostica che fu propria di Verdi, lontana sia dalle pratiche pie da sagrestia sia dal lagno clericale della chiesa militante, ma che attraversa, sicura, profonda e potente tutta l’opera del Maestro, basta saperla cercare, e Francesco Ivan Ciampa si adopera nell’impresa e ben ci riesce, trascinando con sé pure l’ottima Orchestra e il Coro, diretto adesso da Gea Garatti Ansini, in una prestazione eccellente sotto ogni profilo, dimostrando notevole confidenza con la partitura, attenzione e puntualità, dando gran respiro alle frasi, senza mai eccedere nell’enfasi.

Eterogenea la prestazione del cast: Giovanni Meoni nel ruolo eponimo conferma l’impressione provata più volte ascoltando quest’ottimo baritono: grande voce salda, ben impostata, espressiva e calda, ottima preparazione accompagnata da presenza scenica magnetica; tuttavia chi ascolta in sala ha sempre l’impressione – cui magari non corrisponde obiettiva certezza – di una interpretazione come trattenuta, leggermente irrisolta, problema che forse potrebbe trovare pronta soluzione con un aiuto registico: così il suo Dio di Giuda, perfetto sotto ogni punto di vista, inappuntabile sia sul piano musicale sia su quello interpretativo, non riesce tuttavia inspiegabilmente a superare la quarta parete, a sciogliersi in turbamento o, almeno, nel suo accorato e inane desiderio.

L’Abigaille di Susanna Branchini convince molto meno, la voce è leggermente ingolata e ostentata, in una prova di forza e fiato che fa la felicità, probabilmente, di color che pensano perdute le voci stentoree del passato, ma che tuttavia non convince, tesa com’è alla ricerca, forse, di un tono drammatico e quasi virile – che, intendiamoci, può essere legittima chiave interpretativa del personaggio – ma che si traduce, spesso volentieri, in frequenti sbavature, tanto più vistose quanto più è alto il volume spiegato. Rafal Siwek è apprezzatissimo interprete verdiano che sa offrirci un Zaccaria ieratico e credibile, dalla voce solidamente appoggiata, dal timbro ricco e sicuro. Mai una incertezza, mai una nota fuori posto, un errore da rimediare col – pure notevole – mestiere, la sua interpretazione sa offrirci quanto di meglio possa esserci, liberandola perfino d’ogni traccia di retorica, di cui, invece, per un personaggio del genere, è facile e fatale abusare.

Buono e senza vistosi difetti l’Ismaele del giovanissimo Marco Miglietta, la cui voce è ben impostata per colore e volume, mentre Rossana Rinaldi, per timbro e colore non lontana dal carattere sopranile, riesce a ben figurare nel ruolo di Fenena. Il pubblico, che riempie il teatro in ogni ordine di posti, è prodigo di applausi, alla fine, ma anche particolarmente attento: come non accadeva da tanto, neanche un fiato si ascolta prima che sia terminata l’ultima nota, pochissimi lasciano di fretta la sala al termine; di questi tempi, non è poco.