Se potessimo continuare ad immaginare che la nascita della Western Desert Painting finisca sotto la penna di Giorgio Vasari, si presterebbe così bene a un racconto pieno di stupore per la novità delle forme, di ammirazione per la dignità degli artisti e di gloria per la potenza creatrice della pittura.

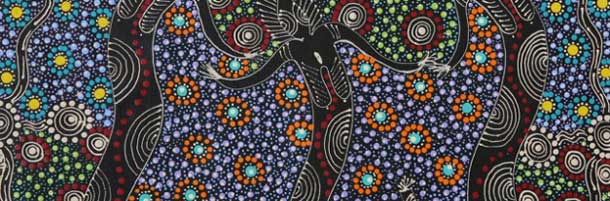

Ciò che è accaduto negli anni 70 in una comunità aborigena vuole far capire quanto possa essere emozionante descrivere questo evento. Davvero memorabile questo rinascimento aborigeno, per chiunque abbia a cuore l’arte e quanto sia rigenerante per l’uomo. Quasi una rivincita, per chi rimane perplesso di fronte al cinismo involuto di molte ricerche artistiche occidentali, vedere una incredibile esplosione di colori che esprimono gioia creativa ed intelligenza formale sprigionarsi in un atto d’amore.

Il centro della forma d’arte indigena è fortemente connesso alla loro religiosità ed il cuore di questa spiritualità si esprime in quello che viene chiamato The Dream Time, l’Epoca del Sogno. Il significato dell’Epoca del Sogno è qualcosa di complesso e serve a descrivere un credo, una religione, una legge. Si identifica come un momento passato in cui esseri soprannaturali, i primi antenati, in forme umane e non, intrapresero un viaggio intorno al mondo creando ogni aspetto del mondo stesso, la terra, gli animali, i fiumi, le piante e l’uomo. Insieme a questo comunicarono agli esseri viventi, attraverso rituali, cerimonie, canzoni, come comportarsi tra simili e con la natura che li circondava.

Gli spiriti di questi antenati vivono tutt’ora sotto le sembianze di forze eterne e le loro tracce sono visibili in segni fisici come alberi, depressioni del terreno, nidi di insetti. Tali luoghi sono considerati sacri e da qui deriva il forte legame spirituale di queste popolazioni alla terra in cui sono nati e vissuti. Avendo cura di questi luoghi sacri gli indigeni rendono onore alle entità ancestrali che li hanno preceduti. “Averne cura” significa appunto tramandarne il credo attraverso ogni forma d’arte, dal canto alla danza, dalla recitazione alla pittura.

Un esempio tipico e ben noto di luogo sacro è Uluru, chiamato dagli Europei Ayers Rock. Molte storie narrano la sua creazione nell’epoca del sogno. Una delle più note dice che il luogo era un tempo dimora dei Carpet Snake Spirits che vissero lì per migliaia di anni prima di essere trasformati in pietre. Secondo la tradizione questi spiriti condussero una sanguinosa battaglia per difendere il loro rifugio e sopravvivere ed è per questo che la roccia assume un colore rosso-sangue al tramonto.

Ma c’è una caratteristica comune in queste forme di arte indigena, con riferimento in particolare a quelle di tipo pittorico, ossia l’uso di simboli ed icone. Mentre il tradizionale stile pittorico europeo è di tipo figurativo, ossia oggetti, forme, animali e figure umane sono ritratte in modo realistico, lo stile indigeno australiano si definisce iconografico, cioè la forma, il segno è usato per rappresentare qualcos’altro.

La pittura delle zone desertiche del Centro e Western Australia è chiamata dot and circle paintings, ossia pittura dei punti e dei cerchi, questo perchè gli artisti di quelle regioni spesso descrivono i loro sogni e la loro terra come se guardassero dall’alto. Le loro rappresentazioni sono come mappe topografiche. I punti sono utilizzati in molteplici modi: per indicare dei percorsi o semplicemente per riempire spazi vuoti tra differenti icone.

Nella nostra società si è creato una specie di effetto pendolo in cui ci si alterna a un idea romantica della natura da salvaguardare in opposizione alle attività umane ed una in cui il credo nella centralità dell’uomo staccato dall’ambiente natura. Ma può esistere veramente la possibilità che di queste due visioni ci sia una via di mezzo?

Per la cultura Aborigena, forse la più antica tuttora vivente sul pianeta, le rocce, gli alberi, i fiumi e tutto ciò che appartiene alla natura, come le stelle e gli animali sono tra loro collegate e per questo è essenziale che gli interventi dell’uomo non modifichino questi equilibri.

Questi pensieri furono praticati senza cadere in un’idea filosofica romantica della natura, difatti gli aborigeni hanno elaborato e modificato il territorio in base alle loro esigenze utilizzando il fuoco e i cicli di vita naturali delle piante locali. Nella loro organizzazione mentale le modifiche sono state eseguite con una sensibilità ed una efficienza senza pari, infatti conoscevano le preferenze specifiche di ogni animale e svilupparono dei modelli di elaborazione del territorio che garantivano la sostenibilità e l’equilibrio di tutti questi elementi.

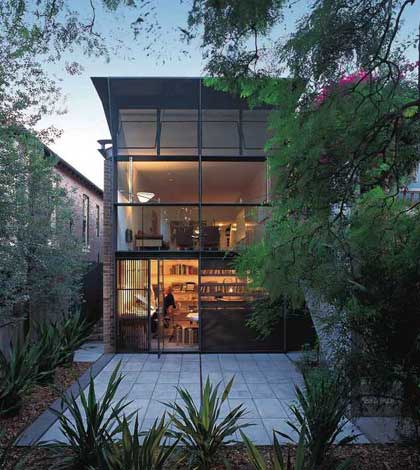

Nell’architettura contemporanea al contrario di quanto si può pensare l’aspetto verde viene concepito con tecnologie mirate per manifestare la propria sostenibilità. Un architetto che ha lavorato con la natura in modo diretto, semplice e pratico, prestando molta attenzione a tutto quello che è parte integrante della cultura aborigena è Glenn Murcutt, progettando edifici in armonia con gli elementi e con la più semplice delle tecniche, riducendo al minimo gli sprechi per la costruzione ed i consumi energetici.

Dobbiamo fare in realtà un’osservazione più approfondita sul processo di evoluzione che ha investito il campo della residenza negli ultimi centocinquanta anni, ovvero che abbia seguito delle dinamiche differenti rispetto ai secoli precedenti ed hanno modificato profondamente i rapporti tra l’uomo e il suo spazio negli usi, nei significati, nelle forme ed in definitiva nei valori che l’abitazione ha incarnato. Questo fa focalizzare nella dimensione contemporanea del fenomeno insediativo l’attenzione verso gli aspetti ecologici dell’abitare, per capire in che modo le sue relazioni con l’ambiente possano essere considerate sostenibili.

Nel 1987 il concetto di “sostenibilità” ricevette la prima definizione ufficiale, nella pubblicazione “Our Common Future”, che illustrava i lavori della commissione Brundtland delle Nazioni Unite sulla degradazione ambientale. Come spiega James Steele partendo dal termine “necessità”, si differenziavano da paese a paese a seconda del grado di sviluppo e venivano indicate come otto aree chiave su cui agire per raggiungere il miglioramento ambientale. Esse erano determinate attraverso diversi elementi quali l’Equità delle Risorse, l’Energia Grigia, la Comunità Globale, le Economie, la Rinnovabilità, il Sapere Tradizionale, la Tecnologia ed infine il Cambio Istituzionale, ovvero l’estensione della responsabilità di un architetto oltre la fase progettuale, verso lo sviluppo di una politica di cambiamento.

La metafora biologica come guida della progettazione pare essere il giusto linguaggio per l’ottimizzazione delle risorse, specie a partire da un antenato comune, infatti Charles Darwin definiva che il processo di sviluppo sia avvenuto grazie alla selezione naturale, che funzionava in base alla capacità di adattamento delle stesse alle condizioni ambientali. La flessibilità come modalità per la sostenibilità si pone come condizione fondamentale, ma non sufficiente, difatti l’adattabilità, la capacità di crescere, l’utilizzo di materiali locali e riutilizzabili, ma nello stesso tempo deperibili, non sono argomenti alieni nella storia dell’architettura.

In queste esperienze di architettura chiamate “vernacolare” sono evidenziabili alcune criticità del processo progettuale-realizzativo, tra cui la minimizzazione delle risorse utilizzate, la partecipazione dell’utente, il rapporto con l’industrializzazione dell’abitare che risultano come le più evidenti.

E’ inoltre rilevabile come le realizzazioni che si sono susseguite durante il ‘900 abbiano mostrato la natura antieconomica della flessibilità dal punto di vista dell’investimento iniziale, tanto che molte di quelle che si ponevano come basi per la produzione di massa si sono dimostrate semplici esperimenti.

L’architettura vernacolare è particolarmente complessa, ma nel tempo fu elevata a livello culturale quasi a livello di quella classica. Il più grande valore che le veniva riconosciuto era l’onesta, piuttosto che un’algida bellezza. In archeologia si era passati dallo studio dei monumenti a quello delle intere città, per capire come funzionasse la vita di quei luoghi, l’attenzione degli architetti si spostò sulla normalità della residenza e sulle sfumature che aveva assunto nei vari luoghi.

Tra gli architetti proprio Glenn Murcutt ha utilizzato in maniera continua e proficua i concetti nei vari progetti calibrando da una parte la peculiarità del sito e il cliente come attore attivo dall’altra. Nel suo modo il proprietario svolge un ruolo importante prima e durante il progetto, vivendo la costruzione come se fosse una barca a vela operando delle continue regolazioni su di essa, sfruttando le componenti energetiche dell’ambiente ovvero il sole ed il vento.

Per capire che in realtà questa tematica è ormai un argomento che sta diventando sempre più determinante nel vivere quotidiano, è stato fatto un Incontro Internazionale di Architettura tenutosi dal 20 al 24 di giugno a Domodossola ed organizzato dall’Associazione Canova, evento che propone riflessioni su temi relativi al rapporto tra architettura e ambiente, architettura e povertà nel mondo, conservazione e riuso che sono temi di grande attualità in uno scenario mondiale in rapida evoluzione.

In effetti per quest’anno il filo conduttore sarà l’utilizzo dei materiali locali e delle tecniche tradizionali quale mezzo per realizzare un’architettura sostenibile, attenta all’ambiente e alle esigenze delle popolazioni locali. Su questi temi, nomi di particolare prestigio nell’ambito internazionale hanno presentato le loro esperienze ed i loro lavori, confrontando metodi e approcci nell’affrontare i differenti temi che possono avvenire in varie parti del mondo.

Hanno partecipato all’incontro:

Glenn Murcutt – Sydney – vincitore del Pritzker Prize nel 2002 – ed è stato consacrato tra gli esponenti di maggiore levatura nel panorama dell’architettura mondiale.

Salma Samar Damluji – Yemen –Beirut – London – Vincitrice del Global Award for Sustainable Architecture del 2012, Fondatore della Daw’an Mud Brick Architecture Foundation, si occupa di conservazione degli edifici storici e recupero delle tecniche tradizionali locali.

Minakshi Jain – Ahmedabad – India- Architetto conservatore e urbanista ha ottenuto l’Asia Pacific Award of Excellence dell’Unesco nel 2002 e il Domus Silver nel 2012.

Eko Prawoto – Yogyakarta – Indonesia – Architetto-Artista attento alle tematiche sociali, aiuta la popolazione nella costruzione di edifici low-cost utilizzando materiali locali e di riciclo.

Questi architetti, nella loro eccellenza di obiettivi, hanno raggiunto un’influenza internazionale, grazie ai loro lavori ed a lezioni magistrali rivolte sia a principianti che ad architetti affermati per avvicinarci con grande armonia al paesaggio in cui andiamo ad interagire.

In effetti ad esempio con Glenn Murcutt nel suo modo di progettare si tiene presente la direzione del vento, i movimenti dell’acqua, la temperatura e la luce che circondano il sito cercando di coinvolgere dei materiali che diano una fusione con il circostante.

In un’epoca ossessionata dalla celebrità, dallo sfarzo e il glamour di facciata con poca sostanza, questi architetti nella semplicità della loro professione hanno creato un linguaggio con la natura, e sono stati capaci di trasferire la sensibilità per l’ambiente e per il genius loci in schiette, oneste e anti-spettacolari opere d’arte, ricreando quel feeling che alcuni popoli antichi avevano nel loro spirito come appunto gli aborigeni.