“Guardai” – scrive Jouvet in un suo vecchio racconto, citato anche da Strehler – “i miei costumi sparsi, buttati qua e là per la stanza, ed ebbi la sensazione che quei personaggi, che io non avrei mai più animato, fossero morti. Passai una notte molto agitata: ebbi delle allucinazioni e, nel sogno, quei personaggi vennero a farmi visita. In pochi istanti invasero la mia camera: Sei un insensato, non siamo noi che siamo morti, sei tu che morirai. Tu non ci hai creato, hai solo indossato i nostri panni”.

Il teatro, la vita per il teatro, l’addio al teatro e alla vita sono l’intento dichiarato di questa Tempesta che Luca De Fusco mette in scena in anteprima al Teatro Grande di Pompei ad inaugurare il Pompeii Theatrum Mundi di quest’anno. Naturalmente, come in tutte le circostanze della vita, massime in quelle che hanno a che vedere con l’arte, da una parte ci sono le dichiarazioni, i palesi riferimenti, gli scoperti mezzi di cui riduttore e regista – che in questo caso coincidono – patentemente si servono, dall’altra il cumulo, appena più in ombra ma che tuttavia sempre più s’aggrava, del non detto, della sopita architettura dei collegamenti, dei legami inesplorati, delle relazioni sottaciute perfino, talvolta, a se stessi.

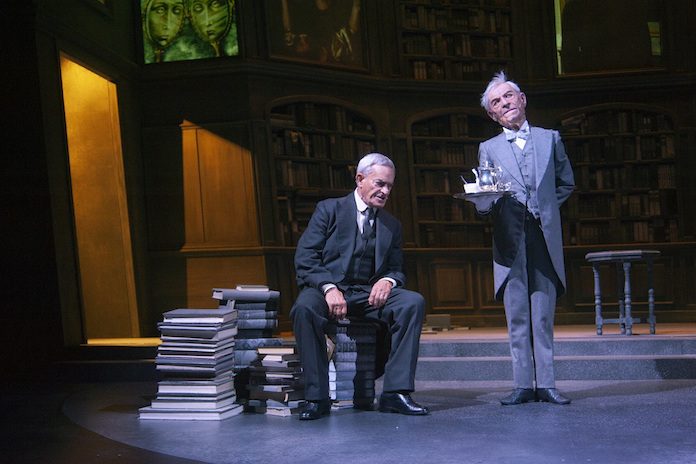

E altro ancora, poi, e di diverso genere e spessore e valore, è ciò che percepirà lo sguardo di chi, al di là della quarta parete, vedrà l’opera, ciò che coglierà, percepirà, l’emozione suscitata, il pensiero portato alla luce grazie a quel gesto, a quella parola: tutto questo, la percezione, cioè, dell’ultimo fruitore, assomiglierà a quanto concepito come il fenotipo al genotipo, come cioè carne ossa e sangue al dna che a quella stessa stessa carne ossa e sangue sottende, potendo legittimamente, dunque, discostarsi da quella in modo anche sensibile. Così, spente le luci in platea del gran teatro, la scena, disegnata, come i costumi, da Marta Crisolini Malatesta, mostra una grande biblioteca: Prospero (che è un sempre stupefacente Eros Pagni), si sa, è uno studioso, lui stesso confesserà di preferire di gran lunga, anche quand’era Duca di Milano, lo studio agli affari di stato, anzi, probabilmente d’aver perso il potere proprio a causa del suo amore per i libri.

Ma la grande biblioteca, così massiccia da offrire validi contrafforti e bastioni tenaci resistenti a qualsiasi nemico, appare senza dubbio alcuno agli occhi nostri pure fortezza, s’identifica, anzi, in tutto con l’isoletta deserta su cui da anni l’esule è confinato insieme alla figlia, è, fin dall’inizio e inconfutabilmente, baluardo contro il male. La lettura di De Fusco è, in fondo, essenziale e addirittura lineare, in certo qual modo e, sicuramente, non nuova: quando appare Prospero che si “affaccia” da una finestra della sua bibliofortezza, nella posizione che spesso, nella tragedia classica, era assunta dal deus ex machina, sappiamo già, in fondo, come andrà a finire, basta un gesto della mano per scatenare la tempesta, che altro non è che deformazione, decadenza del tempo, tempo e tempesta possiedono la stessa radice, la stessa origine, i poteri di cui appare dotato Prospero, la sua magia, altro non sono, come i miracoli, che sospensione delle leggi naturali e il tempo è prima di tutto questo, espressione rigida di una legge naturale; tutto ciò che vediamo avviene in un tempo sospeso, la tempesta provoca una dilazione, un intervallo nella storia.

In realtà non sapremo mai se tutta la vicenda di questa premeditata involuzione e deformazione del corso degli eventi avvenga nella dimensione che con relativa sfrontatezza chiamiamo realtà ovvero in un altrove che altro non è se non la testa di Prospero, un sogno agito esclusivamente in mente sua, perché, si sa, “siamo fatti della stessa sostanza dei sogni”, la realtà, i personaggi, i loro autori, la vita stessa, tutto è teatro, e dunque sogno. Sceglie De Fusco, di rappresentare, grazie all’insistito – a volte francamente eccessivo – ricorso alle proiezioni, gli stati d’animo, il non detto, talora perfino il rimosso dei personaggi principali, attraverso grandi quadri che appartengono ormai alla storia dell’arte, l’inquietudine del novecento riservata ai pensieri e alle azioni di Prospero, di Miranda e Ferdinando e dei due spiriti, Calebano e Ariel, lasciando ritratti d’epoche diverse a rappresentare, invece, l’essenza degli altri personaggi.

Così, è al realismo magico delle bambine di Balthus che s’affida il rapporto tra il padre e la figlia, alla luce malinconica del tempo sospeso e obliquo: sbaglierebbe chi vorrebbe intraveder qui una qualche torbida rilassatezza della coscienza, perché certamente l’innocenza di Miranda (Silvia Biancalana), come delle adolescenti ritratte dal pittore francese, è precedente e trascende il peccato originale, Miranda “non conosce uomo”, non intende il bene e il male, morale e immorale non hanno senso perché manca la coscienza dell’atto.

E trova conferma, questa modalità, pure nel pittore scelto per la rappresentazione del “necessario” rapporto d’amore tra la stessa Miranda e il giovane Ferdinando (Gianluca Musiu), nella sensualità a volte chiara, a volte indistinta di Chagall, che si nutre dell’apparente semplicità erotica delle sue figure spesso prive di peso che si muovono in una surrealtà che incanta e trasfigura. I due complementari spiriti di Calibano e Ariel vengono interpretati dalla stessa attrice, (grande prova di Gaia Aprea), costretta ad indossare per tutto il tempo una maschera di gomma con le fattezze di Prospero: De Fusco sposa in pieno, dunque, e il semplice artfizio ne è segno e sintomo, senza temere critiche per questa interpretazione decisamente psicodinamica, la tesi d’un’esistenza degli spiriti dell’isola del tutto interiore al protagonista: analiticamente e con massiccia dose di schematica grossolanità, potremmo dire che Calibano diventa una sorta di freudiano, nerovestito, amorale Id, le cui pulsioni sono ferreamente tenute a freno dal potente – e nevrotico – ego di Prospero.

Il suo autoritratto compare in varie forme, ma con lo stesso inconfondibile stile, nella dolorosa consunzione della forma, fin nella carne e nelle ossa, così come viene concepita dall’arte di Francis Bacon, sguardo insieme allucinato sull’abisso e tormento e odio per l’olimpico distacco del suo padrone, fino a interagire con Trinculo (Alfonso Postiglione) e Stefano (Gennaro Di Biase), disegnati come espressione d’una umanità bassa e perduta nella sua vitalità animalesca. Ariel è invece l’aerea, chiara figlia del desiderio, sogno del sogno del nevrotico solipsismo di Prospero, scelto o imposto che sia: il suo avatar, icona di brama e nostalgia prima ancora che di compiuto e coerente pensiero, è una ragazza su una spiaggia, spiritello gaudente a mezzo tra una pin-up del mezzo del secolo breve e una fumettosa girl di Roy Lichtenstein, sofisticata e sintetica star della Pop-art.

Ce n’è abbastanza per comprendere come per De Fusco, in tutta evidenza, l’unico(?) modo per rappresentare il proverbiale irrappresentabile de La Tempesta sia esiliarla in una dimensione di surrealtà, del tutto persa nel bel mezzo d’un mondo abitato solo da manufatti – libri e dipinti – espressione di una cultura umana che in qualche maniera, in qualche modo disperato e struggente rappresentino la summa di una intera civiltà. Così, la dolorosa e malinconica figurazione dell’addio d’un uomo alla sua arte, ai suoi sogni, forse alla sua vita, diventa appassionato e tormentoso commiato ad un’intera civiltà, alla sua cultura, alla bellezza incommensurabile che ha saputo esprimere, alle amare e infelici bassezze del male che è riuscita a manifestare.

Sai, allora, quando i naufraghi compaiono in scena, agitando le loro piccole e vuote pretese, intessendo complotti vani e fatui, esercitando la violenza in ogni forma possibile, che è l’intera storia umana che si presenta a rapporto da Prospero, sotto i nostri occhi, umanità che si veste degli abiti di cui si è servita nel corso dei secoli, ogni personaggio in corrispondenza del suo ritratto, da Alonso (Carlo Sciaccaluga) con le piene insegne della regalità di Luigi XIV come lo vedeva Hyacinthe Rigaud nel 1701, ad Antonio (Paolo Serra) novello Machiavelli secondo Santi di Tito, espressione, chissà, di un come sempre malinteso fine che giustifichi i mezzi, e poi tutti gli altri, da Francisco (Alessandro Balletta), a Sebastiano (Paolo Cresta), a Gonzalo (Enzo Turrin), fino ad Adriano (Francesco Scolaro) nell’abito nero, completo di bombetta de La Décalcomanie, autoritratto “inverso” di Magritte.

Fantasmi. Relitti che la tempesta ha sbattuto sugli scogli che circondano la fortezza. Detriti che il mare provvederà a portar via tra non molto. In questo senso la visione pessimista e fortemente postmoderna di questo allestimento, che si rafforza e si compiace in ogni ripetuta citazione (credo che tutte le opere del Bardo vengano nominate almeno una volta) e nella precisa e decisa volontà di assoluta ricapitolazione della storia, trovi qui il suo senso, il suo centro, la sua particolare verità. Nuoce tuttavia alla resa finale dell’allestimento, così alto nei suoi dichiarati intenti, una certa debolezza nella capacità rappresentativa: magari un ricorso meno intensivo e pesante agli effetti – speciali e non – per lasciare il posto ad una sana e potente riservatezza e semplicità avrebbe senz’altro giovato alla schiettezza della rappresentazione, evitando certi estremi.

La comparsa degli spiriti di Giunone Iris e Cerere, riassunti nell’icona di Marilyn (Alessandra Pacifico Griffini) che, novella Wanda Osiris, scende tutta la scalinata del teatro seguita da una luce bianca, per esempio, oppure l’innabissamento della fortezza-biblioteca ottenuta mediante video grafica (le istallazioni video sono di di Alessandro Papa), il monologo finale di Prospero recitato in frac sotto l’occhio di bue, momenti che, in un contesto di allucinata surrealtà avrebbero potuto essere di espressiva visionarietà, si ritrovano invece a soffrir d’impostazione troppo vicina a certo prodotto televisivo che, pur promettendo enfasi e meraviglia, finisce alla fine in totale contrasto con l’impostazione alta e profonda che sorregge l’intero allestimento, solleticando e provocando piuttosto banalmente un moto di consenso, costruito, com’è, con lo stesso linguaggio che è ormai diventato il medium in cui nuota – e spesso affoga – ogni tentativo di poesia. Alla fine, la gran Tempesta s’è persa in un bicchier d’acqua.