Fatto economico e sociale, «motivo di delirio del XIX secolo», come le definiva Flaubert nel suo Dictionaire des ideès recues, o espressione della «nevrosi dei gran Bazar» come ne parla Zola in Au bonneur des dames, o ancora «…chiave del grande viaggio in poltrona, della cultura virtuale, trucco dei depliants…», le

Esposizioni Universali rappresentavano il leitmotiv, la meta obbligata per tutti gli scrittori della seconda metà del XIX secolo, il topos che diventava tema letterario.

Anche Rousseau offriva il suo omaggio all’evento espositivo organizzato per il centenario della Rivoluzione, scrivendo un Vaudeville in tre atti dal titolo Visitè à l’Exposition dè 1889; Anderson ambientava il suo racconto La Driade all’Esposizione di Parigi del 1867; Zola sceglieva, come tema di uno dei romanzi dellasua serie, il problema della selezione degli artisti al Salon di pittura e l’Esposizione di Parigi del 1900, come soggetto per alcune delle sue fotografie migliori.

Gautier, Mallarmè e lo stesso Zola facevano rispettivamente i resoconti delle Esposizioni del 1855 a Londra, del 1872 a Londra nell’Illustration e del 1878 a Parigi per Le Messagere de l’Europe. Dal resoconto dell’Esposizione del 1889 di Rèigner in La Vogue, nasceva nel Petit Francais illustrè, il primo esempio di fumetto francese che metteva in scena la famiglia Fenauillard, in visita all’Esposizione.

Le World’s fairs furono spesso ambientazioni vivaci per romanzi o avventure o motivo, per lo scrittore, di sviluppare il proprio ideale di città utopica come accadde per L. Frank Baum (1856-1919), che dopo aver visitato la White City dell’esposizione colombiana di Chicago, scrisse The Wonderful Wizard of Oz (Chicago, G.M. Hill Co, 1900).

Organismo di carattere eccezionale, rassegna commerciale, esibizione promozionale e mezzo di propaganda culturale e politica, microcosmo fantasmagorico, l’Esposizione Universale era anche spettacolo e musa ispiratrice per molti musicisti tra cui Mussorgskij che compose brani per pianoforte dal titolo: Tableaux d’une Exposition.

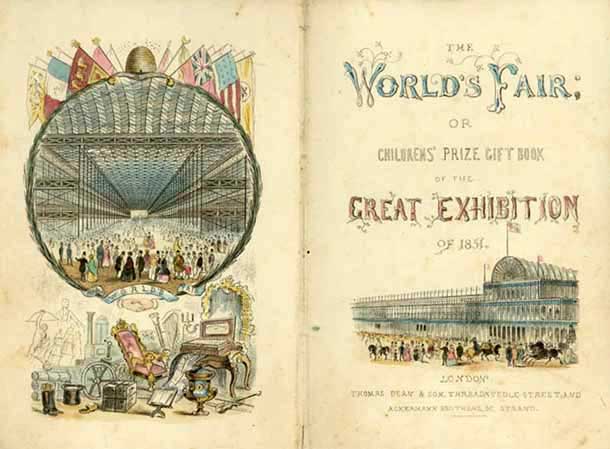

La disinvoltura con cui le Esposizioni Universali, da quella del 1851 di Londra, diventavano luogo di sperimentazione delle nuove tendenze e dei risultati delle ricerche in architettura, era intrinseca alla loro temporaneità e straordinarietà.

Nelle esposizioni del XIX secolo, sensibili alle teorie più avanzate della cultura e dell’economia, tanto da diventare piattaforme idealizzate simbolo di quella integrazione di idee e attività propria del mondo contemporaneo, il piacere della scoperta era suscitato ed ampliato dal contesto espositivo stesso, esonerante per sua natura, da qualsiasi approfondimento conoscitivo.

Tutto ciò dimostra come le Esposizioni Universali svolgessero un ruolo fondamentale nell’agevolare lo sviluppo del gusto e del pensiero architettonico, poichè provocavano l’avvicinamento del pubblico ai nuovi temi dell’architettura ed il contatto, il confronto e lo scambio culturale tra architetti ed ingegneri di nazioni diverse; era opinione comune, che, solo nei moderni palazzi d’esposizione, si riusciva a trovare qualcosa di realmente nuovo ed originale.

Ed ancora, l’esposizione, mostrava il mondo riprodotto nel riproducibile, superava il limite tra ciò che era considerato tradizionale e ciò che invece era nuovo o innovativo, cosa fortemente auspicata dal pubblico, e non solo, andava anche oltre il confine esistente tra noto ed ignoto in senso geografico ed antropologico. L’Exposition Universelle ufficializzò l’incontro tra l’Occidente e l’Oriente, Vicino ed Estremo, creando una nuova tipologia di turismo en place, ed offrendo, ai visitatori, la possibilità di entrare in contatto con le culture “altre”, conformate nella categoria “Oriente” e rappresentate dai padiglioni dei paesi espositori e da veri e propri villaggi esotici. Questi ultimi, spesso, costituivano la principale attrazione, contribuendo, non poco, al successo dell’esposizione, a tal punto che il viaggio in Oriente veniva sostituito da quello alle “tre babilonie” moderne: Parigi, Londra, New York.

In questi villaggi, l’appello ai sensi, era totale; la tecnica di suggestione, che è principalmente visiva, pur basandosi sul contributo degli altri sensi, veniva esercitata in tutta la sua interezza attraverso la particolare considerazione riservata all’autenticità, sia dell’architettura che dell’atmosfera. L’architettura orientalista aveva ereditato questa attenzione speciale direttamente dai pittori orientalisti del XIX secolo che come Jean Lèon Gèrôme, prediligevano, spesso eccedendo, l’autenticità dei dettagli.

Il fine dell’esposizione era vendere oggetti ed idee, il compito dell’architetto delle esposizioni era suscitare fiducia attraverso i mezzi visivi, vendere cioè una convinzione.