Al principio, prima che che la storia – il vissuto e il (non)vissuto, la vita la morte, la realtà e la follia, la parola e il silenzio, l’esistenza e il suo doppio farlocco – abbia inizio, ci son solo le cose, gli oggetti: le sedie, i tavolini, i televisori. Ordinate postazioni che ti ritrovi a guardar dall’alto, ben allineate in quattro file da cinque – più una solitaria in fondo – occupando lo spazio puro e astratto di una platea vuota (sembra un ossimoro) di fronte a un palcoscenico assurdamente sorpreso e vergognoso, come Eva quel giorno sull’Eden, della sua assoluta nudità. Al principio, prima che la storia abbia inizio, sospeso in alto sul boccascena c’è lui, un flapboard, un di quei tabelloni meccanici a lettere mobili che una volta veniva utilizzato nelle stazioni o negli aeroporti per fornire informazioni ai viaggiatori: sembra quasi, a guardarlo, il monolite nero di Space Odissey, di kubrickiano estro e chissà che in qualche modo non abbia lo stesso significato, sorta di mitologico dio della ragione e del logos, ispiratore nel genere umano di sogni e di desideri.

Siamo seduti in un palco del Teatro Mercadante di Napoli – il pubblico è solo nei palchi, a comporre una sorta di rosa mistica attorno ad palcoscenico che ha rotto la quarta parete dilatandosi abnormemente a danno della platea, quasi forzata imitazione del teatro elisabettiano dove il Bardo metteva in scena le sue metafore – per la ripresa, nel corso della Stagione del Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, di Circus Don Chisciotte di Ruggero Cappuccio per la regia di Antonio Latella, allestimento che già aveva aperto, l’estate scorsa, il Campania Teatro Festival.

In verità avevamo già visto, sei anni fa – il tempo passa in fretta – al San Ferdinando, questa pièce diretta e interpretata dallo stesso Autore, alle prese, il talentuoso scrittore e drammaturgo napoletano, con l’opera di Cervantes più famosa, tipica opera-specchio in cui poter riconoscere, a ben vedere, i nostri stessi tratti e l’anima nostra, giocando con le ansie e le speranze, le luci e le ombre, in una sorta di recherche du temps perdu – vien proprio citata, ovviamente, la fatica di Proust, insieme a una miriade di altre – in cui tracce, impronte, segni, tratti, sono i libri, volumi di frasi, insiemi articolati di parole, fino a scinder le parole nei componenti essenziali di questo pervasivo logos, le lettere e il loro ultimo significato, in una continua scissione e ricomposizione che molto somiglia a quella dell’atomo nelle sue particelle.

Immaginava, allora, l’Autore, che in una Napoli periferica e postindustriale, ingiallita dalle luci al sodio, mondo sironiano dalle tristi ed enigmatiche incombenze urbane, in una abbandonata e deserta stazione, si aggirasse, nella notte senza rimedio e senza consolazione, un uomo di cultura disilluso e tradito, vecchio ormai d’infinita astenica spossatezza, un Michele Cervante discendente del manierista hidalgo tanto famoso, padrone, come quello, di una lingua forbita ed iperbolica nel suo inesausto eloquio. In quel rifugio, che riscattava con la sua rovina la propria precedente astoricità, tornando ad esser spazio a immagine e somiglianza dell’uomo, scovava infine il vecchio professore un figuro magico, un essere luminoso, un curatore di persone inferme, un infermiere che trovava a partire dal nome (nomen omen) la radice profonda del suo essere: si chiamava Salvo, ribattezzato con imperio dal professore Salvo Pancha, proveniva da un paesino di campagna dell’interno di cui mai si pronunciava il nome, pena la distruzione del paese stesso.

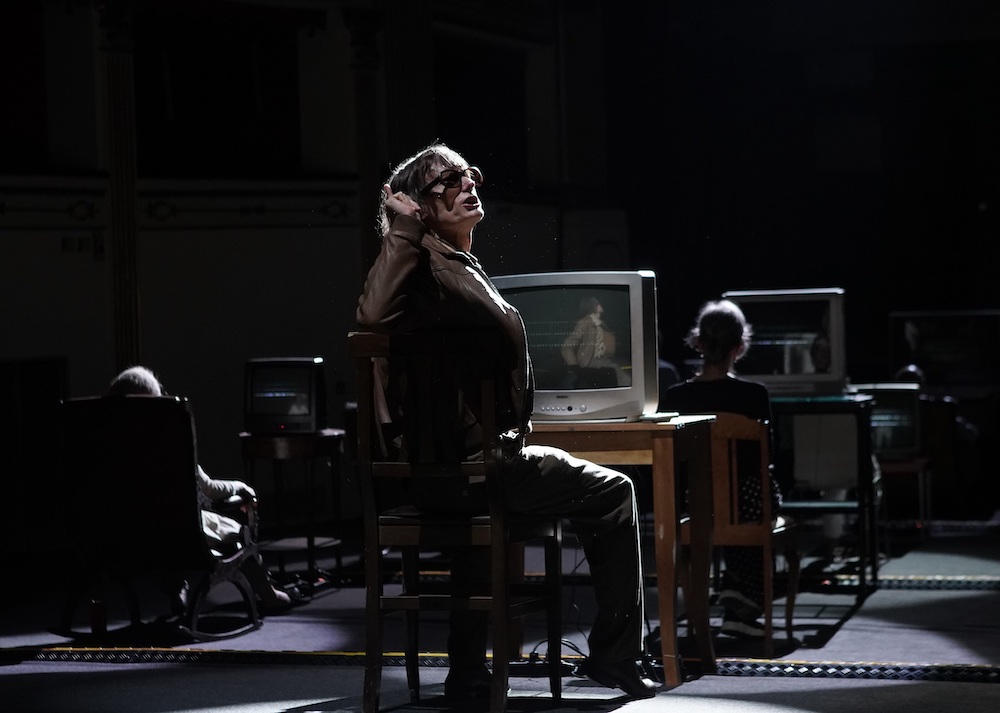

Il canovaccio drammaturgico che Antonio Latella impone al testo di Cappuccio lo spinge verso un più spiccato abbandono del dato realistico, come sempre nelle elaborazioni del regista stabiese ha forte rilevanza l’atmosfera astratta e onirica, abbondano icone e simboli e tuttavia è facile poi ritrovare, per chi ha occhi per guardare, dentro lo sguardo visionario e a tratti allucinato, come esaltati e improvvisamente nudi nella loro essenza, i temi e le caratteristiche dell’opera. L’ambiente, allora, dove il regista immerge i protagonisti, che abbiamo cominciato a descrivere all’inizio, viene definito da Latella nelle note di regia come discarica… grande metafora di quel posto che sta prima dell’inizio di quella divina commedia che è la vita stessa: è solo ad una seconda occhiata che ti accorgi che quelle postazioni dall’apparenza così ordinata di sedia, tavolino e televisore non vanno a costituire, pur nella rigida geometria che li caratterizza, quella che potrebbe sembrare un’asettica sala computer.

Non c’è una sedia o poltrona, infatti, che sia uguale ad un’altra, e così è per i tavolini, di ogni stile e grandezza, e pure per gli antiquati televisori a tubo catodico, sembrano, quelle cose, quegli oggetti, assortiti del tutto a caso, materiale di recupero rinvenuto, per l’appunto, da una discarica, accumulo ossessivo delle cose che non ci servono, scarti della vita ormai passati nel dimenticatoio; sarà Salvo, certo in virtù del suo esser curatore di umani infermi, ad accompagnare uno ad uno a sedersi in ciascuna postazione diciannove persone, uomini e donne, di diversa condizione e apparenza, vestiti in modo del tutto discordante l’uno dall’altro – il che fa invece contrasto con l’abito, del tutto identico, indossato dai due attori principali – accomunati solo, probabilmente, dal dato dell’età, dall’esser tutti anziani.

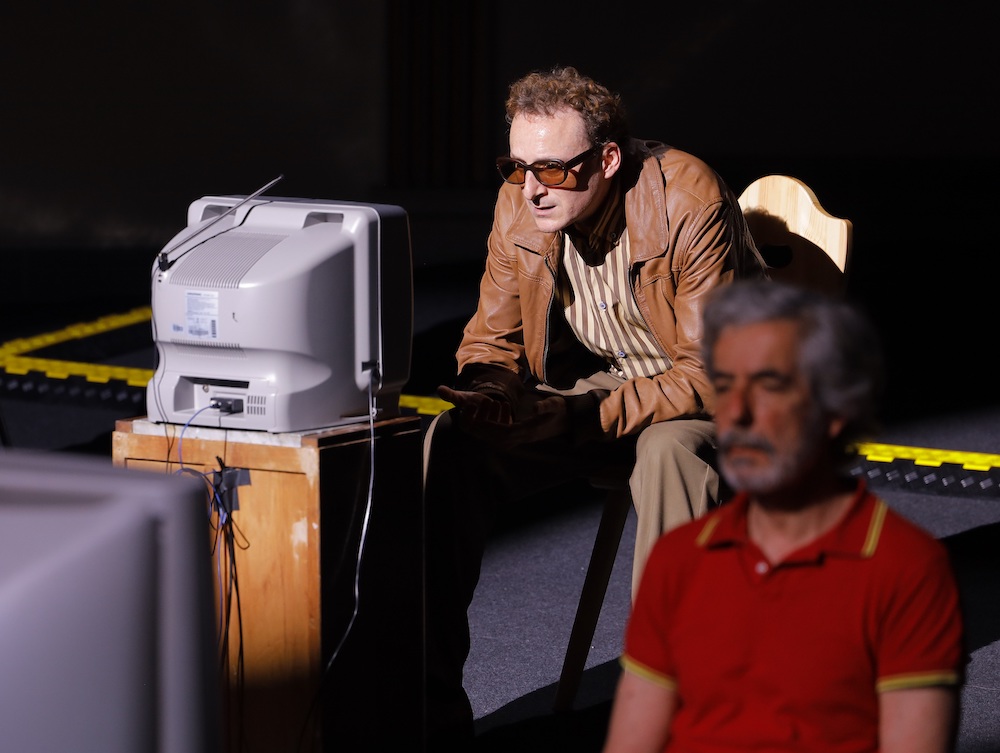

Prima, tuttavia, assistiamo ad una rapida e significativa autopresentazione dei due protagonisti: comincia Salvo – la cui tenace appartenenza alla terra ci viene restituita perfettamente integra nella sua gran forza vitale da un eccezionale Marco Cacciola, salvo sorprenderci per qualche improvviso trasalimento o talune non rare concessioni ad improvvise e provvidenziali tenerezze – poi Michele – cui uno straordinario Michelangelo Dalisi sa imporre una pervasiva levità, tale che a volta ci è sembrato sul punto, e non ci sarebbe apparso strano, di vederlo spiccare il volo nell’etere, vincendo la residua gravità che alla terra, suo malgrado, ancora lo legava – ciascuno con il linguaggio che li caratterizza e li distingue, l’italiano immaginifico e colto del secondo, che sa di scrittura e letteratura, il dialetto debordante e incisivo del primo, intriso di terra e materia.

Si abbassano le luci, anche Michele e Salvo si siedono sulle loro improvvisate postazioni: se quella di prima era una discarica, sei autorizzato a pensare allora che, con la presenza umana, quell’agglomerato di resti e scarti assuma ora le caratteristiche di un ordinato, regolare cimitero con le tombe ben disposte a debita distanza l’una dall’altra. Oppure no, il senso originario del viaggio e della stazione non si perde, in effetti, mai del tutto, l’indefinito luogo in cui si svolge la vicenda potrebbe conservare ancora i caratteri di una sala d’attesa, impressione accentuata anche dalla presenza dell’incombente flapboard che ha un ruolo così centrale, lo stesso regista si premurerà di far apparire a un certo punto, sui televisori, quel pregnante documento della nostra contemporaneità che è il filmato girato dai fratelli Lumiere nel gennaio 1896, primo film della storia, che ci mostra, per l’appunto, l’arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat.

La verità è che, astratta forma o cimitero o stazione che sia, siamo entrati in una dimensione altra, in cui il presente e il passato (e probabilmente il futuro) non esistono più, in questo raffinato, indeterminato e inesausto altrove il concetto stesso di tempo si trova ad esser superato – e con esso si perde, com’è ovvio che sia, pure il concetto di spazio – in un unicum in cui anche il significato di vita e di morte si perde per strada, appare inadeguato. E la sensazione è accentuata, poi, dal flapboard che comincia ad animarsi: le lettere si avvicendano vorticosamente l’una all’altra, compongono tre file luminose che appaiono contemporaneamente sul televisore di ogni postazione, possiamo ben vederle anche noi scorrere rapidissime con un notevole effetto ipnotico, il veloce fluire del tempo e delle cose e delle vite, ma pure – a me è venuto di pensare – il segreto ultimo del codice stesso della vita, il dipanarsi delle lunghe catene di acido nucleico, le triplette di nucleotidi di cui è costituito, miliardi di lettere che identificano ognuna un diverso aminoacido, a costruire e decostruire continuamente ciò che chiamiamo esistenza.

Da questo sonno lungo e incantato è Michele il primo a riscuotersi, a scorgere l’altro, a chiamarlo, a svegliarlo: prende forma, lentamente, scontando all’inizio le troppe diffidenze e differenze tra i due, una progressiva presa di distanza, un viaggio che è pure fuga, una voglia di mettere spazio tra loro e una realtà percepita, ormai, troppo angosciante, da un vivere comune troppo spesso disumanizzante, in cui la morte – o il sonno o l’attesa o il vuoto – è ormai incontrastata padrona; in questo lungo, allucinato viaggio al termine della notte, Michele, il fine intellettuale, avrà dunque un compagno, Salvo, che è del tutto innocente, come Parsifal è nato in un ipotetico sperduto villaggio situato nel nulla e nulla conosce del mondo e delle storie e della parola, ciò che è s’identifica col suo cercare ciò che non sa, un innominato Santo Graal, che talvolta prende forma e sostanza alimentandosi in una nostalgia di un tempo remoto e perduto, che non è quello di Michele, letterario e (ri)creato sulle lettere che si combinano in parole e le parole in frasi e le frasi in storie, ma che invece nasce, nella completa ignoranza di quelle parole – Salvo è analfabeta – dalla materia e della vita vissuta.

Se Michele avrà la sua Dulcinea da sognare e inseguire fino agli estremi confini del desiderio, Salvo eleggerà la sua Dulcinella, crasi credibile tra la mistica del sogno e la popolanità di una liturgia legata alla terra e al ciclo delle stagioni. E ci darà pure, lui analfabeta, una lezione della sua personalissima grammatica, misto di lucida prassi e deduttiva astrazione: così – mentre queste stesse lettere compaiono sul grande flapboard – per lui una A è lo scaletto per raccogliere le ulive, una M descrive la forma dei monti che circondano il suo villaggio, una O gli ricorda la vasca dove lo immergevano per il bagno da bambino, una R è il mulino con il canale dell’acqua che lo muove e lo alimenta, una E gli ricorda quella pettenessa cui erano rimasti solo tre denti – è facile capire come quelle lettere, ciascuna così intrisa di ricordi e di intimo vissuto, andrà a formare alla fine la parola AMORE, che non è altro che la somma di quelle singole emozioni, trasmutata in diversa parola e concetto, così come singoli ideogrammi, combinati in vario modo, possano originare un’idea nuova e inusitata, oppure singole particelle formino molecole con proprietà del tutto diverse da quelle degli atomi che le costituiscono ma che in qualche modo ne portino, racchiuse dentro, come una forma esaltante di energia, ancora la forza e il valore.

E si parte per il viaggio che ben conosciamo, quello di Don Chisciotte della Mancia e del suo fido scudiero, in cui, tuttavia, ogni realtà inevitabilmente si traveste in un’altra, dando la possibilità a una locanda di reinventarsi castello, le ventole dell’aria condizionata possano, investite dalle nostre interne angosce, cambiarsi in giganti minacciosi, un incolto terreno inventarsi insidie tali da cambiare la propria apparenza in quella di un lago da attraversare saltando di libro in libro, come di pietra in pietra. La risaputa storia del cavaliere della Mancia trasmuta anch’essa, allora, e diventa una fabula fatta di mille storie e mille autori, i cui nomi scorrono rapidi, troppo rapidi, ora, sul flapboard, tra cambi repentini di colore, effetti di luce e assordanti scrosci di parole, fino a mandare in tilt le macchine che cominciano a far fumo, le parole stesse non danno più alcuna garanzia, perché insistiti calembour cambiano erranti da viaggiatori in coloro che sbagliano, i merli da uccelli ad opere di fortificazione, la parola non è obiettiva, non è ragionevole, non salva, la parola, è nata per nascondere dietro di sé i concetti piuttosto che per illuminarli, e tuttavia è tutto ciò che abbiamo, è il bianco e il nero, la verità e la menzogna, lo spirito e la materia.

Parola che è lingua italiana e lingua napoletana che felicemente convivono, intessendo un raffinatissimo contrappunto linguistico e musicale, ben oltre il senso delle parole stesse che sgorgano talvolta impetuose e inarrestabili, sconfinando nell’astrazione che è caratteristica propria dell’Arte di Euterpe: diventa allora, il linguaggio, quasi una partitura musicale che scatena l’immaginazione e il rifrangersi del sentire, al di là perfino del suo contenuto, suono che ammalia, che ipnotizza, che annette un senso ulteriore e inusitato che è poi quello che, alla fine, raggiunge lo spettatore sulla sua poltrona, entrando in collisione con lui, talvolta cercando ed esigendo complicità, come Salvo che invita tutti a cercare, col batter delle mani, un ritmo comune. Molto insiste, come si è visto, Latella, sul duale, sull’inganno dell’apparenza che spesso c’induce in errore, lontani dal riflettere sull’unica essenza alla base di molte illusorie contrastanti realtà e anche sul rapporto che caratterizzerebbe il cavaliere e il suo scudiero, facce della stessa medaglia, secondo una ben nota equazione di compresenza degli opposti e quindi assenza di certezze assolute che è tipica della nostra civiltà della contraddizione, così come del relativismo manierista del tardo Cinquecento, quando fu scritto il Don Chisciotte: coesistenza degli opposti, al di là del principio di non contraddizione, che mostra, alla fine, un’unica persona in due distinte entità che continua ininterrottamente a parlarsi, a cercarsi, a tentare di restituire, intero, alla parola – alle parole – il senso primario del suo significato.

Così, appaiono sempre identicamente vestiti, i due protagonisti, sia nel loro abito ordinario – giubbotto camicia e pantaloni nei toni anonimi del marrone – sia in quello fantasmagorico della lotta finale da cavalieri erranti (sbagliati), costume in cui nulla è ciò che sembra, la corazza è un aspirapolvere, la lancia il suo lungo tubo aspiratore, una piccola abat-jour fissata a una spalla dovrebbe far luce sulla menzogna del mondo, mentre Salvo canticchia la musichetta dei ghostbusters, aggiungendo un ulteriore senso, stavolta del tutto basato sulla mera apparenza, a quelli già presenti: rimandi, rinvii, associazioni mentali, riverberi e riflessi che continuamente incrociano la nostra contemporaneità in un viaggio non ordinario.

Si chiarisce, alla fine, acquisendo un significato del tutto nuovo, anche quanto affermato dal regista, circa l’effetto salvifico della cultura e dei libri: quando un ormai affranto e provato Michele prega il suo scudiero di portare in salvo i libri, il giovane andrà a recuperare ogni anziano dalle postazioni in cui avrà “viaggiato”: ogni persona è, allora, un libro, è un universo di storie e di perduranti tensioni, più che nei volumi di carta, testimoni di una pur millenaria cultura e nello sterminato mondo di fantasie che sa generare, in questo tempo che ci è dato di vivere è forse arrivato allora il momento di saper preservare prima le persone piuttosto che le cose, i veri libri sono quelle persone che Salvo chiama a un certo punto per nome, siamo noi coi nostri personali universi, le nostre singolari storie che siamo disposti a vivere e persino a raccontare, ogni nuovo essere umano che viene al mondo è autore e protagonista di una nuova, unicissima storia, pronta a confluire nella Grande Storia.

È molto vero tutto questo, e poi dà pace, perché oltre a dare un senso e una logica al “viaggio” e all’esistenza degli anziani seduti sulle loro postazioni, non semplici comparse ma protagonisti, in nome nostro, della Cultura e della Storia, dà un significato profondo pure allo sparire, nella nebbia oscura, di Salvo, cui era stato promesso il governatorato di una isoletta, parte del grande impero conquistato da Don Chisciotte e che si sente rispondere che è qui, è ora, la sua isoletta, qui in questo spaziotempo ritrovato cui appartiene; e poi, al ritrovar se stesso, infine, di Michele, nell’inesausta, invocata, compresa santità della sua Dulcinea, il cui vero nome – PAROLA – compare alla fine, splendente come non mai, sul flapboard, mentre il mondo lentamente dissolve in nero.