Dichiarare guerra alla “formalità” drammaturgica è forse una delle principali cifre stilistiche di Antonio Tarantino, un autore non alla portata di tutti, ma che ha regalato al teatro capolavori come Stabat Mater. È stato proprio questo testo diversi anni fa a farmi incontrare con la sua opera, nella magistrale interpretazione di Maria Paiato al Piccolo Eliseo di Roma. Un racconto quello che era riuscito a infilarsi in certe pieghe del pensiero e dell’anima senza più uscirne fuori.

A questo primo fulminante incontro tuttavia non ne erano seguiti altri. Avevo mancato l’acclamata visione di Passione secondo Giovanni e Materiali per una tragedia tedesca, che in tripletta con Stabat Mater avevano vinto, in anni diversi, il rinomato Premio Riccione. Forse, lo confesso, la scoperta di quei prestigioni riconoscimenti aveva in parte frenato il mio entusiasmo, nella personale e per carità opinabile convinzione che i più alti podi drammaturgici italiani siano quasi esclusivamente riservati a espressioni artistiche un’anticchietta elitarie. Fatte perlopiù da e per “addetti al settore”.

Che il pubblico sia il grande assente di questo tempo teatrale è un fatto. Talvolta mi sono chiesta se la sua volontaria e talvolta perfino dichiarata esclusione come target di riferimento, anche di molti grandi penne della scena, sia stata la scelta artistica che ne ha decretato definitivamente la fuga dalle platee. Faccio questa premessa perchè tornando dopo molti anni a sedermi di fronte a un’opera di Tarantino a teatro, appunto Barabba, in scena allo Spazio Diamante di Roma dal 7 al 10 novembre 2024, mi sono trovata in una sala perlopiù vuota. Alla prima. Vuota di pubblico comune almeno. Perchè le poche sedute occupate erano quelle di alcune fra le personalità più eccellenti della nostra cultura.

Mi era parsa dapprincipio una buona cosa. Se quelle meravigliose teste erano lì, potevo dirmi fortunata, oltreché onorata e lo spettacolo che stava per schiudersi di fronte ai miei occhi di certo non mi avrebbe delusa. Così ahimè non è stato. Prologo e prima scena sembrano in realtà partire bene. C’è perfino un promettentissimo accenno al presunto epiteto aramaico “Bar-Abba”, figlio del padre, che disegnerebbe la figura del brigante liberato al posto di Cristo, quasi come un suo alter-ego. Il figlio sbagliato salvato al posto di quello giusto. Ci sarebbe così tanto da dire su questa sovrapposizione, da scrivere forse altre cinque o sei testi. Ma poi finisce tutto troppo presto e poco più in là Barabba diventa banalmente un frequentatore del bar Abba con intenti ironici poco efficaci.

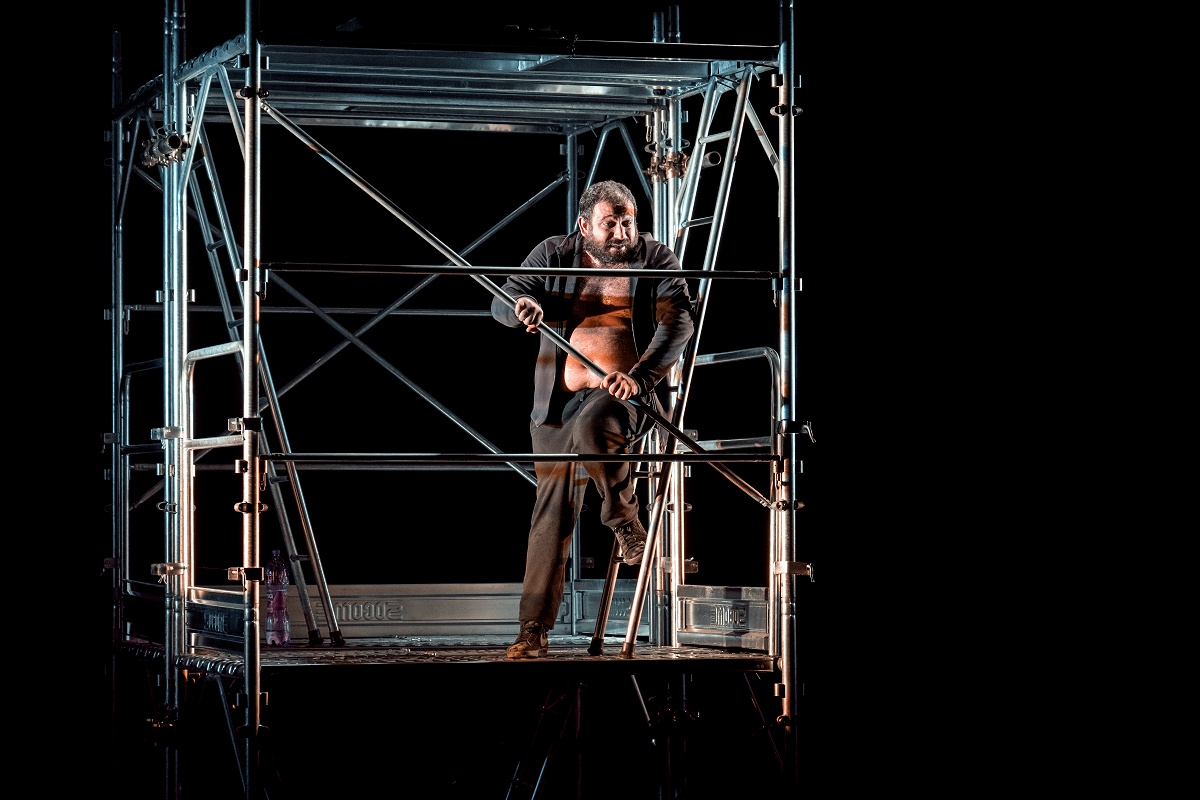

Da lì in poi è un flusso di coscienza che più volte si perde in arterie monche. Non arriva al lirismo del teatro dell’assurdo, né all’emotività tragica e neppure riesce a coinvolgere in qualche battuta diciamo “comica”. Il tempo si dilata e non passa. Non basta il bell’allestimento scenotecnico che trasforma la croce e la scala del testo originale in una sorta di praticabile-gabbia così pregna di significati e neppure l’interpretazione di Michele Schiano Di Cola che pur offrendo il suo innegabile talento al copione, non riesce a evitare che lo stesso mi schiacci fra noia e smarrimento. La regia di Teresa Ludovico, la prima a cui assisto peraltro (mea culpa), parimenti non mi schioda da quella croce, tanto per restare in tema, di confusa fruizione.

Qua non è un problema attoriale e registico a intrappolarmi in un nodo di conflittualità critica. Il fatto è che tutto, proprio tutto, mi sfugge. Percepisco di dover cogliere qualcosa sulla morte, la menzogna, la carnalità, il disprezzo, la pietà, la rabbia. Ma ogni parola è vaga e inacciuffabile, squagliata fra idiomi dialettali ora neomelodici, ora in rima trap, sopra una Palestina Sodoma-Gomorra-Suburra che mi lascia sulla porta. Esausta. Sembra quasi che Barabba sparisca in questo vortice di parole ammonticchiate. Tutto sommato avrebbe senso, dal momento che fuori dai Vangeli non c’è traccia di testimonianza storica della sua reale esistenza. Chi è Barabba? Un ladrone, un assassino, o magari un altro volto dello stesso Gesù? Tarantino cercava risposte nelle maschere di un’umanità reietta che sfiora l’apologia del condannato. Senza però plasmare materia viva.

Forse non si può scrivere male dei grandi autori, specie se hanno lasciato questo mondo o quando sono così ammirati nei circuiti “alti”, eppure siamo tutti un po’ Barabba in fondo e le scivolate di stile possono cogliere chiunque. Gioverebbe di quando in quando essere liberi di esprimerlo fuori dal politicamente corretto. Beninteso che ogni interpretazione poi è un universo a sé e magari è solo questa versione scenica a non convincermi. Laddove invece la coppia Paiato-Marini mi fece schiava in Stabat Mater. Mi catturano stavolta più le immagini che le parole.

Bello il disegno luci (di Vincent Longuemare) soffuso fra polvere e ocra che danzano nel buio e interessante pure la vestizione progressiva del prigioniero, che in qualche modo strappa Barabba dal gorgo di bestialità per restituirgli un abito umano, la libertà. Però ci fermiamo qui. Non riesco a empatizzare o riflettere, nessuna parola mi entra nelle costole, le parodie di Berlusconi e Mussolini ridicolizzano ulteriormente la performance che a mio avviso inciampa e si arrotola in più punti nel “cringe”. Non ultima la segreteria con la voce del papa. Anche no. Faccio fatica insomma a portarmi a casa qualcosa oltre la perplessità su quanto visto.

Per impedire tuttavia un giudizio affrettato e poco preparato in termini di poetica taraniniana, decido di leggere il testo completo, edito da Cuepress. Leggo e rileggo, cerco online materiale su altri allestimenti, studio le interviste al drammaturgo. Niente. Non esco lo stesso da questo panegirico di irresolutezza. Me ne dolgo, ma non me ne pento. Questo testo, nel mio limitatissimo giudizio, non è forse la migliore delle espressioni artistiche dell’autore. L’ho scritto, ormai è fatta.

Magari la minuta folla di pregevoli intellettuali che mi circondava avrà apprezzato di più della sottoscritta, ma che posso farci? Il mio background umano mi porta ad affezzionarmi a quel teatro che “si capisce” senza bisogno d’asterischi, sottotesti o preparazione anteriore alla visione. Un teatro “basso” insomma, ma non in senso meno qualitativo, più “all’altezza” dello spettatore seduto. Nudo e crudo, non per forza “apparecchiato”, a cui offrire meramente uno specchio, ora deformante, ora limpido, in cui però riesca sempre a cogliere qualcosa di se stesso. A buon intenditor poche parole. Non mi spetta per fortuna nessuna responsabilità giudicante di un qualche spessore, né messaggio messianico che inviti a chiamare Gesùcristo come una nota marca di detersivo, date le comuni abilità di smacchiare colpe e patacche. Che Bar-Abba mi perdoni.