La Prima della Scala più attesa degli ultimi anni, Madama Butterfly, riscopre il successo negatole nel 1904.

Dopo più di un mese di serrata campagna comunicativa correlata di anteprime, incontri, inaugurazioni, dibattiti e, soprattutto, l’uso sempre più battuto dei social media, la Prima della Scala ha coperto di allori il capolavoro di Giacomo Puccini.

Uno spettacolo che ha suscitato la curiosità del pubblico fin dalla sua programmazione, quando fu reso noto dal maestro Chailly la scelta di rappresentare la primissima versione dell’opera in luogo di quella comunemente rappresentata. Un lavorìo di ricostruzione e ripristino nel solco dell’impareggiabile esperienza nel campo della filologia musicale otto e novecentesca di Riccardo Chailly, reso possibile dai considerevoli mezzi del Teatro alla Scala e dall’edizione critica di Julian Smith.

La Butterfly che ne sortisce è radicalmente diversa da quella usuale per il portato narrativo e simbolico, mentre pochissimo cambia dal punto di vista del discorso e del colore musicale.

Giacomo Puccini, è noto, è maestro dell’opera al femminile, nonostante i travagli della sua vita personale. I suoi titoli omaggiano sempre caratteri femminili di ogni stato sociale e di ogni condizione umana, dalla Turandot alla Fanciulla del West, dalla Tosca alla Bohème, da Manon Lescaut a Madama Butterfly, per citare solo i capolavori maggiori. Una caratteristica singolare, unica, che lo rende senza dubbio impareggiabile e che ha creato dei veri e propri archetipi nell’immaginario della donna e del suo ruolo nel mondo.

Madama Butterfly è una ragazza di quindici anni, Cio-cio-san, figlia di una nobildonna impoverita e di un uomo costretto al suicidio rituale dall’Imperatore stesso. Cresciuta come geisha viene ceduta dal faccendiere Goro al bel “Sir Francis Blummy Pinkerton Luogotenente della cannoniera Lincoln della Marina degli Stati Uniti d’America” in cambio di cento yen, con un contratto nuziale alla giapponese nullo negli USA.

Per la piccola farfalla di Nagasaki l’onore è immenso e, nonostante le reticenze iniziali ella si innamora veramente di quell’uomo senza scrupoli. Per lui rinnega la famiglia e la religione e gli concede la sua verginità, mettendo al mondo un figlioletto.

Pinkerton non ha mai realmente avuto intenzione di stabilirsi in Giappone con Cio-cio-san e presto l’abbandona a Nagasaki, nonostante i moniti del console statunitense Sharpless. Tornato in America sposa Kate con vere nozze.

La piccola Butterfly, ingenua e innocente, aspetta il marito per tre anni, rifiutando con sdegno le nozze alternative che Goro le procura e incurante dei consigli della fedele serva Suzuki e del vecchio Sharpless.

Pinkerton infine fa ritorno a Nagasaki e porta con sé la moglie Kate. L’intenzione è di congedarsi definitivamente da Cio-cio-san e di prendere con sé il figlio Roje. Ma il pavido non si aspettava tanta devozione dalla giovane giapponese e, del tutto impreparato, scappa lasciando a Kate, Suzuki e Sharpless il compito di spiegarle la situazione.

Incredula e sconvolta la giovane madre congeda tutti. Non le resta più alcun onore e sceglie di abbandonare il mondo alla stessa maniera del padre.

Tra i pianti di Suzuki si compie il suicidio rituale del Jigai con lo stesso pugnale sacro usato dal padre. Troppo tardi torna Pinkerton, da solo, forse rinsavito, e troppo tardi scopre i valori dell’onore: Madama Butterfly è morta e di lei non resta che la sua piccola creatura dal crine biondo.

Una ragazza innocente, innamorata, devota, innocua. Un uomo pavido, arrogante, ipocrita, disonesto. In questo lancinante binomio si inseriscono lo stuolo di parenti e amici giapponesi, del tutto incapaci di leggere la realtà e schiacciati all’usanza e alla credula ritualità, e i due contraltari comprimari Sharpless e Suzuki.

Lei è la serva fedele, cinica ma buona, che consiglia la sua giovane padrona in base alla maggiore esperienza e che, pur non comprendendone lo sconfinato amore, le è amichevolmente consacrata.

Lui è il vecchio uomo politico la cui amicizia con Pinkerton risulta in fin dei conti pesante e scomoda, cerca di dissuadere l’ufficiale da un comportamento così sfrontato e incurante e allo stesso modo vuole prendersi cura della giovane Butterfly in ogni modo possibile.

Nessuno dei due però è veramente in grado di opporsi al destino segnato della giovane. Né Sharpless, l’unico con i poteri necessari per frenare Pinkerton o per obbligarlo ai suoi doveri, né Suzuki, l’unica che può muovere su Cio-cio-san la pressione della persuasione e della ragionevolezza.

Sono buoni Sharpless e Suzuki, ma sono anche incapaci e troppo timidi, inutili e inefficaci alfieri di una morale troppo semplice.

Pinkerton ha gioco facile. Deride e inulta in ogni modo i giapponesi che non se ne avvedono, acciecati dal luccichio delle mostrine militari e dal prestigio del nome americano. Spudoratamente mente a Cio-cio-san, arrembandola con le lusinghe d’amore più viscide e subdole e promettendole il suo ritorno in forma di poesia. Vigliaccamente fugge di fronte al dovere, lasciando alla moglie Kate l’ingrato compito di informare Butterfly del reale stato dei fatti. Soltanto alla fine, inaspettatamente e comunque troppo tardi, torna sui passi dell’onore, forse illuminato dall’ammirevole contegno della ragazza giapponese.

Cio-cio-san, Madama Butterfly, la ragazzina delicata e bella come una farfalla. Da sola regge il peso di tutta l’opera: le nozze concordate, il ripudio della famiglia, la vana attesa del marito, il rifiuto dei nuovi pretendenti, l’abbandono del marito e la cessione del figlio alla nuova moglie. Una ragazza adolescente, troppo presto divenuta donna e madre, che offre prova di altissima virtù, coerente dall’inizio alla fine.

Il bene degli altri è sua unica preoccupazione, dei parenti, del marito, del figlio, e tuttavia ne riceve solo amare delusioni. Mai viene meno alla parola data o ai precetti della morale e con immenso dolore vive il ripudio della famiglia e la maledizione dello zio bonzo, causati dalla sua conversione al cristianesimo.

Per Pinkerton infatti si è adeguata ai costumi occidentali, abbandonando il politeismo scintoista e vestendo all’europea, intendendo con profonda convinzione il proprio matrimonio.

Sembra così ingenua e sciocca la giovane e bella Butterfly, quasi insopportabilmente buona. Eppure essa è solo un’anima gentile in un mondo che non è né a misura di donna né a misura di bontà.

Attendendo il marito, Cio-cio-san decide di indossare il kimono nuziale, come tributo al loro primo incontro. Ben presto la vistosa veste giapponese assume però un’altra più cupa connotazione.

Madama Butterfly non è una bambola meccanica, ma una figlia del Sol Levante che non ha mai voluto veramente rinnegare la millenaria tradizione de suoi avi. Non può più amare suo marito, non può più garantire una vita dignitosa a suo figlio, non può più tener fede alle sue promesse: “con onor muore chi non può serbar vita con onore” sono le parole rituali che la ragazza recita prima di compiere l’estremo sacrificio.

Ha diciotto anni il corpo esanime di Madama Butterfly eppure in sé conserva il più puro ed integro esempio di onore che l’umanità conosca. Come una farfalla, ha vissuto poco tempo ma piena di splendore.

I versi di Giacosa e Illica, per quanto esaltati dai musicologi, non regalano un tessuto omogeneo. Accanto a parti di altissimo sentimento e di accurata musicalità, ritroviamo alcune facili e scontate rime che impoveriscono il dramma alleggerendolo molto soprattutto nei recitativi. La storia è comunque tutta densa di pathos e tutta in crescendo, costruendo una trama senza dubbio immortale.

La versione dell’opera del 1904 è più ricca di siparietti di colore nel primo atto e si dilunga sui dialoghi del secondo atto, levando a Pinkerton l’aria finale. La divisione in due atti invece che i tre delle versioni successive è più coerente con la storia, nonostante risultino piuttosto lunghi da sostenere.

Incredibile la musica di Puccini. Il compositore lucchese regala all’umanità pagine di una profondità sensazionale, in cui melodia, armonia e colore si fondono con una naturalezza dai tratti eterei e impercettibili.

L’opera è priva di ouverture, introdotta da una rapida fuga di archi in crescendo che ci scaraventa in medias res nella vicenda. I numeri si susseguono quasi senza soluzione di continuità, con stile “wagneriano”, e frequente è il ricorrere di melodie simboliche, leitmotiv legati al destino dei personaggi. Temi che sottolineano o precorrono, con suggestione, il divenire degli eventi.

La musica omaggia continuamente le sonorità nipponiche facendo uso di scale orientali e rimaneggiando motivetti tradizionali, oltre all’impiego in orchestra di percussioni tipiche giapponesi. Durante l’opera sono chiaramente riconoscibili l’inno giapponese e l’inno americano, che però ai tempi era appannaggio soltanto della Marina militare.

Puccini dimostra ancora una volta un’attenzione tutt’altro che superficiale all’ambientazione musicale, come in ogni suo capolavoro. Pur non avendo mai visitato il Giappone né averne mai conosciuto direttamente la cultura musicale, riesce a ricrearne simbolicamente le sonorità, sufficientemente affascinanti per il pubblico occidentale, a dire il vero tuttora poco informato sulla cultura tradizionale orientale.

L’ispirazione gli provenne, come è noto, da un dramma in prosa di David Belasco, basato su un racconto originale di John Luther Long, cui assistette a New York in inglese, senza capirne granché oltre alle evocazioni drammaturgiche e al portato drammatico, sia interiore che universale.

Gli spunti musicali e i tanti riferimenti alla tradizione nipponica sono invece il frutto della preziosa collaborazione con la moglie dell’ambasciatore giapponese e dell’innata curiosità per la musica internazionale che costella tutta la produzione pucciniana.

La ricostruzione della vita della giovane geisha e della musica giapponese non è ovviamente precisa né storicamente accurata, ma il personaggio della giovane ragazza orientale vilmente disonorata dallo spavaldo yankee viene dipinto con eleganza e suggestione di notevole impatto.

Si racconta che mentre in Europa l’opera viveva fortune altalenanti nelle esecuzioni in Giappone le ragazze ne uscissero in lacrime e in quelle negli Stati Uniti stessa sorte toccasse invece agli uomini.

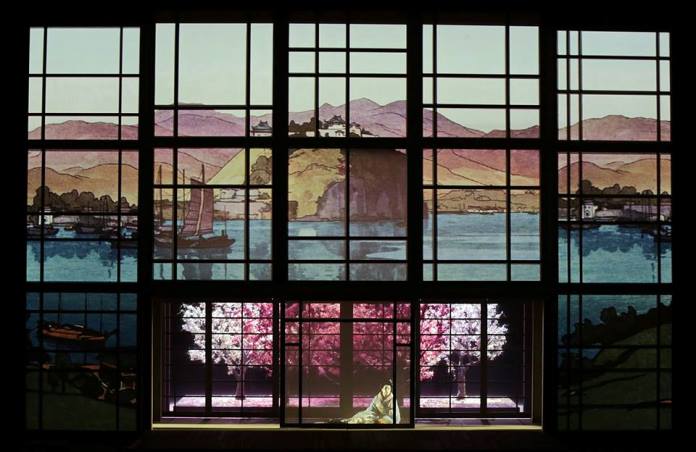

La regia di Alvis Hermanis conferma le aspettative. Il regista de I due Foscari e di Die Soldaten ha conquistato le simpatie del pubblico scaligero ancora una volta costruendo una sua salda poetica ormai ben riconoscibile. Se nei Soldati di Zimmermann la scena era una continua evocazione delle stampe erotiche novecentesche e nei due Foscari a riempire i fondali trovavano posto copie gigantografiche dei quadri del rinascimento veneziano, in Madama Butterfly l’espediente geniale è un’enorme quinta di pannelli mobili su cui passano proiettati o dipinti i disegni tipici delle stampe giapponesi. In un solo colpo Hermanis ricostruisce la casa a soffietto onnipresente in ogni allestimento della Butterfly e vi aggiunge un’intera impalcatura di riferimenti simbolici. Il palco ne risulta molto ridotto, con due soli sbocchi sul retro, uno a livello della scena, dove si situa la dimensione domestica con un doppio fondo e un boschetto di ciliegi che avanza e retrocede, e uno a livello superiore, a loggiato, dove si muovono alcune figuranti in costumi sfarzosi e dove fanno capolino le due nemesi di Cio-cio-san: prima lo zio bonzo e infine Kate. Tutto è chiuso da pareti sottilissime quanto invalicabili, niente è aperto agli sconfinati spazi del mondo fuorché i sogni e le speranze: il destino dell’umanità è un’ineluttabile e tragica opera d’arte.

I piccoli intoppi nello scorrimento continuo dei pannelli che abbiamo notato in recita il 23 dicembre e in Prova Generale l’1 dicembre sembrano connaturali a un impianto scenico così complesso e non hanno inficiato minimamente la fruizione dell’opera, né sono stati motivo di eccessiva distrazione.

I costumi e le gestualità vogliono ricostruire la teatralità giapponese tradizionale, con estrema attenzione e cura per i dettagli e per l’espressività di ogni singolo gesto, dai piedi alle mani, dalla bocca agli occhi. La recitazione dei personaggi giapponesi, ingessata e stereotipata, in contrasto con quella dei personaggi occidentali, aumenta il senso di inevitabile tragedia. Un duro lavoro per i cantanti del cast.

Particolari le scelte del maestro Chailly e del Sovrintendente Pereira per quanto riguarda il cast. Voci consolidate per i ruoli comprimari, apparentemente più deboli quelle dei protagonisti.

Madama Butterfly è Maria Josè Siri. Ha lavorato molto su espressione, dizione e tecnica e ha adeguato il suo timbro pastoso e pieno al personaggio della giovane e delicata Cio-cio-san. Difficilissimo per la Siri reggere il paragone con le grandi interpreti del passato nei passaggi più chiari e acuti, ma ci ha tutto sommato convinto per l’interpretazione generale molto sentita e studiata, senza facilonerie e con molto lavoro interiore di immedesimazione.

Ha fatto molto discutere il Pinkerton di Bryan Hymel. La sua voce molto leggera e chiara lo pone in netta subalternità con la protagonista eponima: una combinazione inaspettata e inusuale, che però ci sembra combaciare perfettamente con il senso generale di questa versione della Butterfly. Il Pinkerton dell’opera originaria è veramente un personaggio orribile, che dunque deve cantare con voce poco lirica, contro la tradizione o, meglio, riprendendo quella dei tenori antagonisti. Hymel, che pure non può annoverarsi tra i grandi interpreti contemporanei, ha fornito dignitosissima prova di sé e delle proprie qualità.

Ottima Annalisa Stroppa nei panni di Suzuki. Cantante di fama internazionale, di ottime capacità, si è perfettamente immersa nel personaggio e ha accompagnato la sua splendida voce con una recitazione davvero impeccabile, straordinaria sotto ogni aspetto.

Eccellente anche Carlos Alvarez, il console Sharpless. Quasi fin troppo esuberante nel ruolo, interpretato con voce potente e forte. Un baritono da prime parti, qui confinato a pertichino.

Altalenante, ma senza sbavature, il Goro del tenore Carlo Bosi, avvezzo alle parti da caratterista.

Brevissimo il cameo di Nicole Brandolino, Kate, di timbro assai più scuro del solito.

Convincente lo zio bonzo, il basso Ambramo Rosalen, voce profonda e drammatica, adattissimo al ruolo di infausto predicatore del fatale anatema.

Passano in rassegna le numerose voci dell’affollato primo atto: lo zio Yakusidè, Leonardo Galeazzi, il Commissario imperiale, Gabriele Sagona, l’Ufficiale del registro, Romano Dal Zovo, la madre di Cio-cio-san, Marzia Castellini, la zia, Maria Miccoli, la cugina, Roberta Salvati. Bene anche il Principe Yamadori che fa breve capolino nel secondo atto, Costantino Finucci.

Ottimo il Coro del Teatro alla Scala, qui impegnato nel famigerato coro muto, brano che gode di una notorietà a parte dell’opera e che tocca corde davvero celestiali e commuoventi.

La direzione di Riccardo Chailly si è distinta come al solito per la precisione del tessuto musicale e per la profondità della ricerca armonica. Si è trattenuto, questa volta, dal marcare il primato dell’orchestra, concedendo molto all’ascolto delle voci e adeguando i tempi e le dinamiche alla buona riuscita dell’azione sulla scena, forse intendendo alla lettera il precetto pucciniano “contro tutto e contro tutti fare opera di melodia”.

Discutibile la scelta di registrare i cinguettii di uccelli nella scena dell’alba, qui diffusi con altoparlanti sopra l’orchestra invece che intonati dai tradizionali flauti a fischietto. Il suono ne risulta necessariamente troppo artificiale.

Lo spettacolo ha saputo soddisfare la forte aspettativa ed è riuscito a commuovere il pubblico. Scornati i numerosi gufi che inveivano contro la scelta di riallestire il “fiasco” del 1904, la Prima ha ricevuto calorosi e lunghissimi applausi a regista, direttore e cantanti, replicati nelle recite successive.