Massimo D’Azeglio aveva detto “Fatta l’Italia, bisogna fare gli italiani”. Il senso di questa frase era fin troppo chiaro. Era necessario creare una coscienza nazionale, recuperando una tradizione e una cultura condivisa da tutti i cittadini.

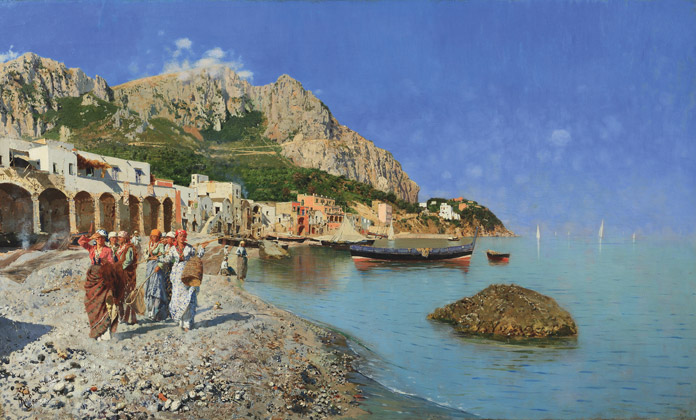

Compito tutt’altro che facile, visto che il nostro Paese, prima dell’Unità, era stato un mosaico di stati sotto dominazioni straniere diverse. La Mostra “L’Italia dei primi Italiani. Ritratto di una nazione appena nata”, che resterà aperta al Castello di Novara fino al 6 aprile 2026, ci fa capire come l’arte, soprattutto quella pittorica, abbia saputo dare, fin dai primi anni del Risorgimento, un forte contributo in questo senso, rappresentando il nostro Paese, al di là delle pur evidenti divisioni e contraddizioni sociali, come un’entità idealizzata e gli italiani come figure in grado di incarnare aspirazioni e speranze comuni.

E nel descrivere questi aspetti, attraverso i bei paesaggi delle nostre terre, i ritratti della gente, della sua vita, talora segnata da povertà, lavoro duro, disuguaglianze, la pittura si può dire che si sia assunta un impegno etico e lo abbia fatto senza intenti celebrativi ma con lo scopo precipuo di sviluppare una critica propositiva, in grado di delineare quell’identità italiana in cui ognuno si potesse riconoscere. Senza dimenticare che molti di questi pittori hanno anche contribuito impegnandosi personalmente alla causa dell’indipendenza.

Una mostra: sette temi in 10 sale

Abbandonata la suddivisione cronologica che ha contraddistinto altre precedenti esposizioni, la Mostra, come afferma Elisabetta Chiodini che l’ha curata con tanta passione, affronta questo emozionante viaggio affrontando sette tematiche diverse in 10 sale, esponendo 72 opere di 53 autori. E i temi, per certi aspetti, prevalgono sui nomi dei singoli pittori e anche sulle tecniche stilistiche. E non può essere che così se si vuole cogliere quello spirito unitario che anima la finalità di questa esposizione.

Ecco le sette aree in cui si suddivide la mostra – organizzata da METS Percorsi d’Arte, congiuntamente a Comune di Novara e Castello di Novara: 1.Un territorio variegato. Vita rurale tra pianure, valli e monti; 2.Lo sviluppo costiero della penisola e le attività delle regioni marittime; 3. Il volto delle città; 4. I riti della borghesia. Il tempo libero in città e in villeggiatura; 5. L’arte declinata al femminile; 6. L’amore venale; 7. Tempi moderni. La vita nelle metropoli.

Sembrano temi leggeri, destinati a una visione idilliaca dell’Italia nei suoi primi anni di storia. Ma, in realtà, accanto all’attenzione ai costumi, alle tradizioni che si stavano più o meno velocemente trasformando, le sorprese non mancano e sono in grado di riportare, talora anche in modo brusco, alla realtà di una nazione in transizione, di una patria da riscattare. Non solo quindi una terra ricca di paesaggi montani e marini magnifici, ma anche un ambiente in cui emerge una dinamica conflittuale quotidiana, segnata da forti contraddizioni e disuguaglianze, in bilico tra l’entusiasmo per lo sviluppo sempre più rapido della vita urbana e le numerose delusioni post-unitarie.

Tra i numerosi pittori presenti con le loro opere, citiamo Telemaco Signorini, Giovanni Fattori, Cesare Maggi, Giuseppe De Nittis, Filippo Carcano, Pompeo Mariani, Silvestro Lega, Attilio Pusterla e altri.

Il lavoro e la prostituzione minorile, la cronaca nera

collezione Palazzo Foresti

Ogni visitatore si soffermerà sugli aspetti che lo attireranno di più, da parte mia, vorrei segnalare alcune opere, spesso poco conosciute, che però sono emblematiche per cogliere in modo più plastico le varie sfaccettature della realtà di un’epoca.

Prendiamo l’opera di Emilio Longoni, intitolato “La piscinina” del 1891 che ritrae un ragazzina, apprendista sarta o modista, che porta una pesante borsa contenente vestiti su misura da consegnare alle clienti per conto degli opifici tessili. Ce n’erano moltissime in quegli anni a Milano – fatte le debite proporzioni, un po’ come gli odierni rider che consegnano cibo ai clienti – e in genere avevano dai 6 ai 15 anni. Vero sfruttamento del lavoro minorile, che ad un certo punto nel 1902 fece scaturire uno sciopero spontaneo che durò una settimana ma che passò quasi inosservato presso l’opinione pubblica.

Altra opera da segnalare è quella di Francesco Netti, intitolata “In corte d’assise” del 1882. L’opera riproduce il tribunale dove si celebrava il processo Fadda, un capitano, ucciso con 23 pugnalate dall’amante della moglie, dopo che l’uomo era tornato vivo dalla guerra ma privo della sua virilità. Il caso suscitò una morbosa curiosità nella gente, anche grazie al rilievo che venne dato dai giornali. E ogni udienza era molto frequentata da signore borghesi spinte dal desiderio di conoscere i retroscena della vicenda, cogliendo l’occasione per esibire la propria eleganza (anche Carducci, il grande poeta, stigmatizzò questo comportamento). Non è cambiato molto da allora, se pensiamo a certi delitti irrisolti che continuano ancora oggi ad avere una vasta eco, amplificata ossessivamente dai media.

Come non ricordare, a questo proposito un altro pittore che seppe dare voce ad una umanità debole e sfruttata, Angelo Morbelli. Nella mostra ci sono due sue opere che lasciano davvero turbati e che riguardano il tema della prostituzione minorile. Si tratta del quadro “Venduta” del 1887, che mostra una ragazzina su di un letto, con lo sguardo assente, pallida e malata, probabilmente sifilitica, con lividi sulle braccia. Accanto a quest’opera. un altro lavoro di dieci anni più tardi, che ripropone la stessa scena. Questa volta con una bambina, ancora più piccola d’età, distesa su di un letto e destinata a fare la stessa fine. Un particolare angosciante: sulla testiera penzola, impotente, un rosario…

E altri argomenti più positivi

privata

Ma, a parte questi aspetti drammatici, la mostra propone anche opere che sottolineano l’evoluzione civile dell’Italia, come il quadro di Demetrio Cosola del 1894, intitolato “La vaccinazione” che rappresenta un medico che vaccina dei neonati, circondato dalle rispettive madri. Da qualche anno, infatti, la vaccinazione era diventata obbligatoria nel nostro Paese.

Altre immagini pittoriche segnalano il progresso nella scuola, dopo che la legge Coppino del 1877 ne aveva reso obbligatoria la frequenza fino ai 9 anni di età. Oppure, le mense per i poveri, i primi bagni al mare, le feste in maschera, l’emancipazione delle donne, borghesi naturalmente, che si dedicano alla pittura e al collezionismo e via dicendo.

Insomma, un mondo che, nonostante tutto, si evolve e che i pittori, nella loro sensibilità riproducono con occhio attento, evidenziando come l’arte possa diventare strumento di identità, riconoscimento e critica sociale. Basta saperlo interpretare.