[rating=5] Astrov parte, se ne va: e l’ultimo accenno all’Africa lontana e al caldo è il segno ancora – estremo e vano – a un altrove che nessuno dei presenti mai vivrà. Qui, invece, nella porzione di mondo che tocca loro di vivere, scende – ancora tiepida – la sera d’autunno – l’autunno degli addii e dei rimpianti – e invita a riprendere le abitudini di sempre, dopo quest’estate afosa e greve dell’improvvisa epifania della propria condizione e della propria inadeguatezza. La scena è spoglia, nera: cenni d’architettura classica consunti e logori nelle quinte rimandano ad un passato glorioso ma, appunto, ormai trascorso, nella noia e nel lavoro dei giorni uguali e stanchi. In fondo alla scena un leone di pietra ricorda San Pietroburgo e ai suoi alieni splendori: il mondo estraneo invidiato odiato di Aleksandr ed Elena. Le sedie sono spaiate e di diversa foggia: solo idee di sedia, solo strumenti per sedersi, senza concessioni estetiche o particolari simbolici significati. Il grande tavolo da lavoro – invece – non è una scrivania, ma un tavolo da falegname: c’hanno segato sopra assi di legno, piantato chiodi come sulla croce, pianto lacrime di silenziose nostalgie, iniziato clandestine passioni. Al di sopra, un lampadario stile impero, anch’esso malmesso al punto da immaginarlo ormai fuori uso: non s’è mai acceso, in queste serate estive; la luce, infatti, proviene d’altra lampada, globo di luce mielata e calda – simulacro di luna piena? – al centro della scena nera. Nera, ormai, come l’oppressione sul cuore di Vanja (se sapessi come m’è gravoso).

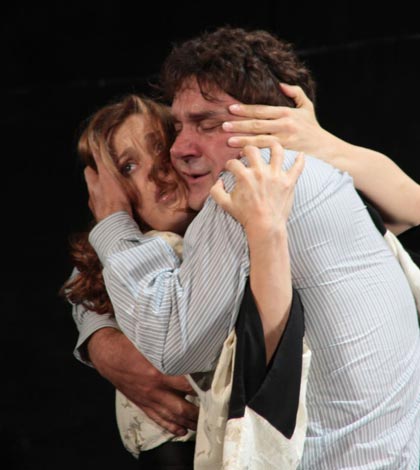

È Sonja a saper trovare le parole giuste e a saperle dire con la forza sconvolgente della verità (s’accende la luce del vecchio lampadario). Poi, ancor sull’eco dell’ultimo credo della sua appassionata professione di fede e di rivendicazione ardente di senso della propria esistenza, pur se infelice, s’avvicina a un Vanja quasi catatonico, lo fa alzare in piedi, gli alza la testa, lo guida a passettini, modella un abbraccio accennando con lui alcuni passi di ballo – la musica introduce un ritmo di valzer triste dolce (non hai conosciuto gioia nella tua vita) – poi gli toglie gli occhiali inforcandoli lei stessa (ma aspetta, zio Vanja), gli spalanca gli occhi (aspetta), gli allarga con le mani il viso fino a mostrare la chiostra dei denti atteggiando l’espressione ad una clownesca risata (riposeremo); poi s’allontana da lui – come a volergli (ri)dare la vita (riposeremo); mentre Vanja (e la tromba intona un motivo triste e malinconico, come in un circo povero), ormai dotato di vita propria, si muove come un giocattolo, un robot, o forse solo un clown chapliniano, a passettini, inghiottito dal fondo nero (riposeremo), Sonja s’accascia esanime sul bancone da falegname, come su una croce. Un occhio di bue veste di bianco la scena dal fondo verso la platea. Si chiude il sipario.

Ho scelto di minutamente descrivere l’ultima scena di questo Zio Vanja del regista Rimas Tuminas perché, forse meglio di altre parti della mise en scene, può compiutamente descrivere la particolarità dell’approccio registico. Credo che poche volte mi sia capitato d’assistere ad uno spettacolo così coinvolgente emozionante perfetto sotto ogni punto di vista: non credo lo dimenticherò facilmente e d’ora in avanti – è questo l’aspetto triste della storia – ogni Zio Vanja che vedrò dovrà inevitabilmente fare i conti con questa messa in scena, basata non già sul realismo – anche se riveduto e corretto – di cui s’eran viste prove pur eccellenti a questo Napoli Teatro Festival – si vedano le regie di Konchalovsky, per esempio – di cui abbiamo dato conto, bensì su una diversa e più astratta concezione di teatro, in cui la parola è solo una delle componenti del lavoro attoriale, che coinvolge invece tutto il corpo e tutta la persona.

In questa prospettiva, soprattutto per chi non è avvezzo a questa modalità, si potrebbe ipotizzare ostico avvicinarsi alla comprensione e lasciarsi coinvolgere (si tenga conto anche della difficoltà della lingua, perché recitato nella lingua madre di Cechov, pur con sottotitoli) senza annoiarsi per le tre ore di durata dello spettacolo. Ebbene, credo di poter dire che l’intera platea del Mercadante non solo ha “assistito” allo spettacolo ma, per quanto possibile, ha emotivamente partecipato alle vicende che s’andavano dipanando sul palcoscenico, in una tensione sempre viva, raggiungendo punte di accorato lirismo, immagini indimenticabili, perché se è vero che Tuminas conserva ogni parola di Cechov, nulla più ha di scontato, nulla più è come ci aspettiamo: così il professore non appare poi tanto malato (o malato immaginario): sembra ancor vigoroso, anche nel suo rapportarsi alla giovane moglie, per cui la coppia non sembra così malassortita come al solito; Astrov è sì, il medico ecologista ante litteram che conosciamo, ma anche l’alcolista che strappa ad Elena attimi d’eccitazione erotica più che solo un casto romantico bacio; e il viaggio di Sonja sull’aratro verso la meta ambita d’un futuro insopprimibile assume il significato d’artificio liberatorio dalla vita e dalle sue catene; e strappa più d’un sorriso l’insinuante gioco del cerchio di Elena tra i due contendenti, Vanja e Astrov. Attimi di teatro vero che difficilmente potranno essere cancellate dalla memoria.

Certo, per un lavoro del genere, accanto al regista vanno ricordati tutti gli attori che hanno dato una superlativa prova della loro capacità, in un impegno che, ripeto, coinvolge tutta la propria persona: ma una particolare citazione meritano senz’altro zio Vanja e Sonja. È Sergej Makoveckij che interpreta il protagonista, reinventando un personaggio a metà tra la tragedia e la commedia; Sonja è invece Jevgenija Kregzde che disegna l’adolescente bruttina con grande luce e forza interiore, nonostante la giovane età.