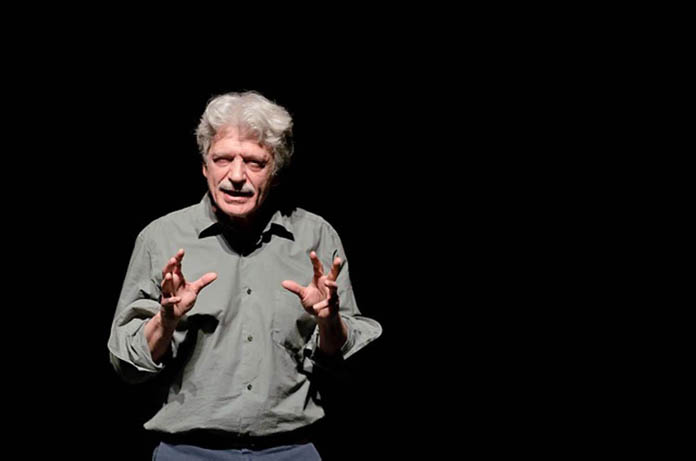

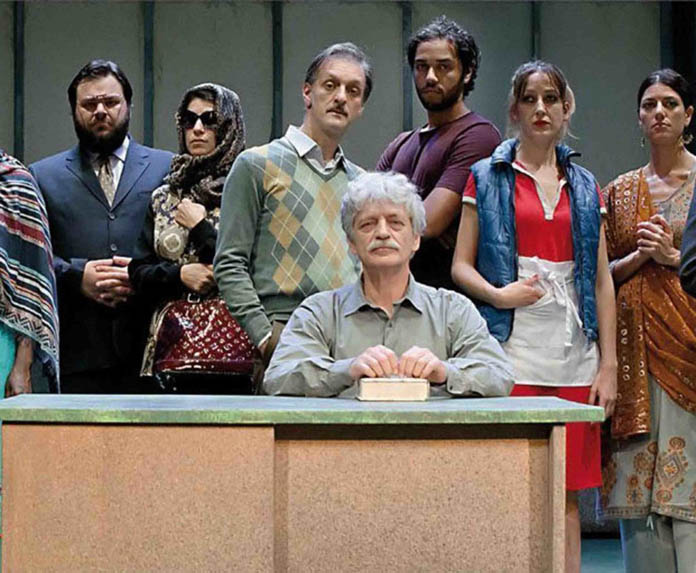

Il professor Ardeche insegna francese a Tolosa, nella periferia difficile di Les Izards: grazie a L’ora di ricevimento (che porta significativamente Banlieue nel sottotitolo), di Stefano Massini – vincitore di cinque Premi Ubu per Lehman Trilogy, tradotto in 14 lingue e messo in scena da Luca Ronconi – che vien messo in scena qui al Teatro Bellini di Napoli con la complicità della regia di Michele Placido e l’interpretazione di Fabrizio Bentivoglio, seguiamo l’avventura dell’insegnamento di questo azzimato professore lungo un intero anno scolastico, da un punto di vista particolare, che corrisponde, come dice il titolo, all’ora di ricevimento, allo spazio, cioè che l’insegnante dedica ai rapporti con le famiglie degli alunni; ci sono, dunque, almeno due specificità, in questo lavoro di analisi e di osservazione: la prima è che lo spazio in cui si svolge la vicenda è scuola di frontiera, a bella posta scelta nel punto di massima tensione sociale tra le etnie che incrociano l’Europa in questo momento, ciò che accade alle banlieue è (dovrebbe essere) di massimo interesse per tutti noi che abitiamo l’Europa in questo tempo particolare, perché lì si decide, se non il nostro, certamente il futuro dei nostri figli. La seconda caratteristica della pièce è che si è scelto, da parte dell’Autore, di non rappresentare la vita della classe, come in molti analoghi lavori ma, invece, di darne una diversa espressione, indiretta e, per così dire speculare, attraverso la triangolazione dei monologhi e degli sproloqui del professore, i dialoghi suoi con il giovane collega di matematica e soprattutto tramite gli incontri che avvengono con la varia umanità che popola il quartiere, rappresentata dai genitori degli undicenni alunni.

Potremmo anche aggiungere una terza scelta peculiare operata dall’Autore: il protagonista è un insegnante di (fin troppa) esperienza, disilluso ormai e in fase decisamente calante verso la pensione, il che, ovviamente, non è, come adesso vedremo, senza conseguenze. Per parte mia, ho creduto possibile leggere il lavoro a mo’ di cipolla, ipotizzando e raffigurandomi quattro diversi livelli di fruizione, l’uno annidato e nascosto dentro l’altro, a partire dalla prima e più esterna e più superficiale modalità di rappresentazione, di più facile e accattivante approccio, con le pronte battute di spirito, le citazioni, i motti, gli archetipi e gli stereotipi; la seconda è un po’ la faccia nascosta della prima, ci sono le radici e le motivazioni, il percorso non verbale ma più significativo compiuto dal protagonista (e da noi con lui); la terza è il livello metaforico di lettura, pensando che, cioè, quanto visto concretamente rinvii ad altro, più generale e più ampio, di cui questa scuola è figura e scoperta allusione; il quarto livello è quello del meccanismo teatrale, della scrittura dell’Autore e del modo con cui il regista e gli interpreto lo mettono in scena.

La prima buccia della metaforica cipolla, il livello di primo approccio, dunque, quello più superficiale e quello per definizione più a contatto con la nostra pelle e la nostra pancia, lo ritroviamo privilegiare l’aspetto “scolastico” della vicenda: vediamo un simpatico insegnante di gran cultura (cita continuamente e un po’ gigionescamente i classici francesi, passando come un gran signore attraverso il volgo ignorante e ostico) che pone, alla base del suo metodo educativo una sconfinata e ben riposta fiducia nella sua annosa esperienza: ce lo dice subito, ad anno scolastico appena iniziato, facendoci un discorsetto d’introduzione che ha lo scopo, fin dall’inizio, di metter le carte in tavola. Nell’impossibilità, infatti, di poter ricordare ogni singolo allievo e ogni singolo nome – e come potrebbe, dopo tanti anni d’insegnamento – ha stabilito – frutto dell’enorme esperienza sua – dieci-dodici nomignoli da affibbiare così, al primo colpo d’occhio – al primo entrare in classe, visto che conta molto anche il posto scelto dall’alunno per sedersi – agli ignari ragazzi affidati alle sue cure, che così diventano Raffreddore (sempre seduto accanto al calorifero), Panorama (lo sguardo sempre perso a guardar fuori), Fuggitiva (accanto alla porta), Primo Banco (vittima sacrificale sotto gli occhi dell’insegnante, Invisibile (mimetizzato con l’arredamento), Boss (piccolo leader naturale), Falsaria (bugiarda per vocazione) e così via.

La sua filosofia è benignamente impegnata a cercar di mettere d’accordo, per quanto possibile, non tanto i ragazzi a lui affidati, quanto le loro famiglie, d’usi e costumi alquanto distanti da quelli francesi, e spesso tra loro contrastanti, cercando bonariamente ci conciliare questi e quelli: il consiglio suo all’allarmato giovane supplente di matematica – che viene dal mondo della ricerca, ben distante, come si sa, dalla vita vera – non potrà che esser una rassegnazione salutare e necessaria, frutto della brillante sua filosofia, condita da un bel pizzico di sano menefreghismo che lui chiama “filosofia asiatica”. L’unico suo cruccio è che, alla fine dell’anno uno dei suoi allievi si perderà, succede sempre così, di anno in anno, attraversando un tempo fatto di preparativi per Natale – quale condivisione con chi non è cristiano? – la neve e il freddo, e poi la primavera, la gita scolastica che vedrà il faticoso frutto della sudata mediazione tra le culture (il pasto per gli alunni sarà una desolata insalata, unico cibo condiviso da tutti) infrangersi sulle poche gocce d’aceto proibito da molte religioni che frutteranno una sospensione al professore.

A ben vedere, tuttavia, analizzando un po’ al di sotto dell’apparenza il nostro insegnante e le vicende che lo vedono protagonista, passando dunque ad un livello superiore di analisi, comprendiamo però tutta la sua inadeguatezza: il suo metodo di riconoscimento degli alunni non lascia spazio a qualsiasi crescita, il ragazzino sarà cristallizzato e crocifisso nella sua casella – il suo nomignolo – dovuta all’infallibile giudizio di chi esercita il potere così simpaticamente e inflessibilmente. Essenzialmente questo gli verrà rimproverato, alla fine della pièce, da un alunno diventato ormai adulto: era un Invisibile, condannato a quella scelta dall’ambiente, avrebbe dovuto avere dal suo insegnante, così brillante nell’elaborare complessi edifici di parole, gli strumenti per uscire dalla sua condizione, ricevendone, invece, solo conferme della sua condizione di esclusione. L’anziano professore rimarrà piuttosto scosso da questo incontro, ma, incapace perfino di vedere i limiti del suo atteggiamento, continuerà a preoccuparsi, come sempre, dell’unico alunno che, ogni anno, si perderà: comprendiamo allora che la sua unica preoccupazione non sia per la perdita del ragazzo, ma per il fallimento del suo metodo di catalogazione: ogni anno avrà sbagliato a classificare un alunno.

Così, analogamente, l’attenzione e l’energia del professore sarà rivolta a conciliare una miriade di cose inutili e pittoresche, come i cibi e le mille proibizioni che le varie religioni impongono, piuttosto che a cercare autentici modi di vivere insieme, riconoscendosi parti dello stessa umanità, guardando alle cose che uniscono piuttosto che a quelle che dividono, forse in nome di una supposta superiorità culturale. Così, arrivando al terzo livello di analisi, la vicenda della scuola della periferia parigini può legittimamente – e un po’ scontatamente – esser letta come metafora dell’intero occidente che, nell’annoso confronto con l’Islam e, più in generale, con ciò che occidente non è, si trova, come sempre, spiazzato, impossibilitato a comprendere, al di là degli stereotipi e delle chiacchiere da bar, non solo quali possano essere le modalità giuste per una convivenza civile e serena, ma addirittura i motivi, al proprio interno, per una rinascita interiore: come il professore, anche la nostra Europa stenta a rimotivare se stessa, al di là di una desolata rassegnazione, di qualche pittoresca battuta, di una pomposa quanto inutile ostentazione di una cultura ritenuta superiore.

È chiaro a questo punto che l’operazione tentata da Massini, Placido e Bentivoglio, ciascuno per la propria parte, è piuttosto ambiziosa, ed è solo in parte riuscita: se l’idea di affrontare la questione multietnica dal punto di vista della scuola e, all’interno di questa, attraverso l’ora di ricevimento, poteva essere vincente, troppi sono i compromessi utilizzati – oserei dire figli di quella nostra stessa cultura occidentale che ognuno di noi si porta dietro – troppe le scorciatoie, troppi gli artifici del mestiere, un po’ come il nostro professore che, alla fine, cade vittima della sua stessa cultura e della propria esperienza. Ne risulta alla fine un quadro un po’ troppo “teatrale” nel senso deteriore del termine, appesantito da qualche sagacia di troppo, cercando la risata facile, o dal trattamento di certi personaggi, soprattutto non occidentali, che alla fin fine arrivano a noi giù in platea come caricature, fatte di luoghi comuni e chiacchiere, curiosità e fenomeni, piuttosto che di carne e sangue, anima e pensiero, finendo per somigliare, i nostri artisti, a quel Novale, amico di Paolo il caldo di Brancati che “suda sette camicie per captare quello che è nell’aria, per rappresentare il dramma dei nostri tempi. Che sciocchezze! Nell’aria non c’è che aria, e il dramma, se è dei nostri tempi, non è un dramma”.