Celeberrimo titolo operistico, Nabucco fu il capolavoro che incensò Giuseppe Verdi quale compositore di fama internazionale e Padre della Patria, grazie in particolare alla grandiosa fortuna del coro “Va’ pensiero”, tutt’oggi noto al grande pubblico ben oltre i confini dei teatri di tradizione.

Eseguita per la prima volta al Teatro alla Scala nel 1842 vi ritorna oggi nella veste che le diede nel 2013 il giovane Daniele Abbado, figlio del compianto Claudio, il noto direttore milanese.

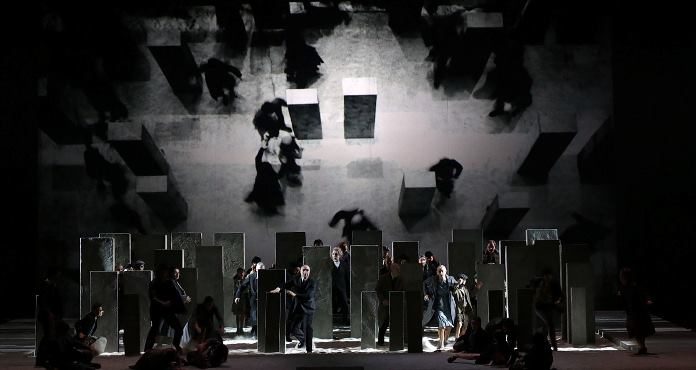

I riferimenti alla vicenda del re assiro Nabucodonosor e della deportazione degli ebrei di Gerusalemme a Babilonia si perdono completamente e la messinscena frantuma i riferimenti spazio-temporali. Il cenno alla Shoah è evidente, il sipario di apre su un labirinto di lapidi che ricorda vagamente il lugubre memoriale di Berlino e i personaggi sono abbigliati da ebrei negli anni ’40, con kippah e talled, ma non ci sono né i nazisti né i simboli del genocidio antiebraico. C’è invece una distesa di sabbia, su cui incespicano i personaggi, e compaiono da metà opera i feticci di una divinità pagana, forse il dio assiro Belo del libretto.

La condizione dell’umiliazione e dell’esilio è dunque nei fatti priva di storicità e alberga piuttosto in sé stessi, come del resto le possibilità di riscatto, di perdono e di riconciliazione. Il Nabucco diventa così una narrazione di un percorso metaforico e psicologico, che attraversa tutta la drammaticità di una storia fatta di tradimenti, violenze e passioni inappagate.

Benché nella tradizione culturale italiana l’opera di Verdi sia passata come vessillo delle battaglie risorgimentali ed emblema dell’impegno unitarista del compositore bussetano, Nabucco è in realtà il resoconto di un feroce e cupo dramma familiare e politico. Da un lato Nabucco, uno dei tipici “padri verdiani”, assetato di potere e di gloria e incapace di osservare l’allontanamento delle figlie fino al traumatico e miracoloso intervento divino, da un altro lato Abigaille, energica figlia adottiva del re, le cui aspirazioni vengono negate dal genitore in virtù delle origini servili ma riconosciute dal popolo e dai dignitari assiri, e infine Fenena, la primogenita di Nabucco, ingenua e addolcita dall’amore per il principe israelita Ismaele, sballottata dai continui capovolgimenti politici e alla mercè delle tresche di Zaccaria, il Sommo Sacerdote di Gerusalemme.

Preponderante la funzione del coro, il popolo di Israele, che attraverso i suoi famosissimi interventi dimostra tutta la debolezza di una nazione priva di consapevolezza. “Gli arredi festivi”, “Che si vuol” e “Va’ pensiero”, anticipati già nella sinfonia iniziale a dimostrazione della loro importanza fondamentale, delineano un generale sentimento di disillusione, frustrazione e nostalgia, piuttosto che il cieco eroismo e le forti passioni di Zaccaria, Nabucco e Abigaille o il sincero amore di Fenena e Ismaele. Le contraddizioni, insomma, non si sprecano.

Nei ruoli protagonisti un cast d’eccezione. Nabucco è Leo Nucci, istrione di prim’ordine, capace nonostante l’età e la voce a interpretare tutte le sfaccettature interiori ed esteriori di un monarca vittorioso e al colmo della gloria straziato dall’odio della figlia e colpito dalla furia celeste. Per lui la sala del Piermarini è scoppiata in un roboante applauso.

Zaccaria, il deuteragonista, è Mikhail Petrenko, che cesella la parte fornendo ottima prova di sé e meritando le conferme del pubblico.

Il giovane Ismaele è il tenore Stefano La Colla, che torna alla Scala dopo un altro ruolo da giovane e rampante eroe romantico, Calaf nella Turandot del 2015.

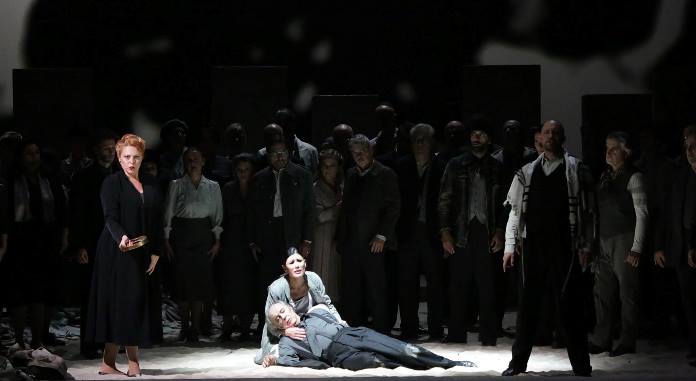

L’appassionata e ferina Abigaille è Martina Serafin, che si alterna nel ruolo con Anna Pirozzi. Potente e squillante, di notevole verve drammatica, conquista il pubblico scaligero fin dalle battute esordienti.

Infine, Fenena, la dimessa e umile erede al trono assiro che si converte all’ebraismo, è la brava Annalisa Stroppa, che abbiamo già ammirato come Suzuki in Madama Butterfly, di notevole successo.

Sul podio d’orchestra un’icona della musica italiana nel mondo, Nello Santi. L’età non gli impedisce questa ennesima impresa titanica dopo una straordinaria Traviata qualche mese fa sempre alla Scala di Milano. Questa volta Santi sembra proprio non reggere il ritmo e i tempi rilassati e la sonorità trattenuta eccedono di molto il suo tipico stile delicato. L’orchestra deve qui e là sopperire allo smarrimento del maestro di fronte al piccolo e buio spartito e il Coro non sempre riesce a ricevere gli attacchi a tempo, con buona pace del suo incensato direttore Bruno Casoni. Gli applausi e le ovazioni all’anziano maestro sono per carriera e per il carisma, ahimè non per l’interpretazione piuttosto sbiadita dello spartito, che pure Santi conosce a memoria e sa dirigere con ben altra forza d’animo.

Il Teatro sta registrando il tutto esaurito per ogni recita in vendita, con ancora qualche posto a disposizione per gli ultimi arrivati. Vedere la sala del Piermarini al colmo della capienza è sempre un piacere che riempie il cuore, uno spettacolo nello spettacolo: bene così.