De La gazza ladra il grande pubblico conosce e riconosce la famosissima ouverture, intramontabile composizione sinfonica utilizzata e riutilizzata in innumerevoli vesti e frequentissima nei programmi da concerto di ogni livello. Vive di vita propria, si può dire, e rientra a buon diritto nel patrimonio nazionalpopolare della musica italiana nel mondo.

L’opera completa, invece, ha vissuto alterne fortune e non gode, si può dire, dello stesso favore. Forse la lunghezza dello spettacolo o forse la presenza di numerosi personaggi hanno indebolito la fortuna di un vero e proprio capolavoro.

Gioacchino Rossini la compose per il Teatro alla Scala 200 anni fa, nel 1817, e riscosse subito un enorme successo internazionale. L’opera incontrava il favore degli spettatori non solo per l’originalità e ascoltabilità della musica, ma soprattutto per il tema popolare e di sapore quotidiano, in cui il nuovo pubblico interclassista post-rivoluzionario e post-napoleonico poteva riconoscersi. Scrive Stendhal, presente alla Prima rappresentazione: “Il successo fu talmente enorme, il lavoro suscitò un tale furore che ad ogni momento il pubblico in massa s’alzava in piedi per coprire Rossini d’acclamazioni.” (Teatro alla Scala)

Il libretto di Giovanni Gherardini, desunto dal dramma “La Pie voleuse ou La Servante de Palaiseau” di Théodore Badouin d’Aubigny e Louis-Charles Caigniez, forse tratto da una storia realmente accaduta, racconta le vicende che ruotano attorno all’ingiusta accusa di furto subita da una giovane serva e il suo fortuito e fortunato scagionamento. La gazza del titolo è il vero autore del furto di un cucchiaio che, complice l’incorrisposto lussurioso Podestà, viene attribuito alla misera Ninetta, condannata a morte. A salvarla sarà proprio il casuale ritrovamento della preziosa posata nel nido della gazza ad opera di alcuni popolani, giusto in tempo per sottrarre Ninetta al patibolo.

La nuova produzione del Teatro alla Scala, affidata al pluripremiato regista Gabriele Salvatores, opta per una messinscena semirealistica.

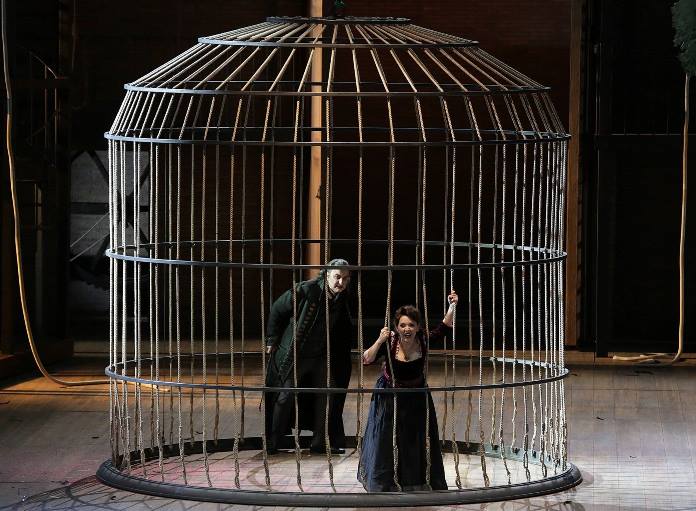

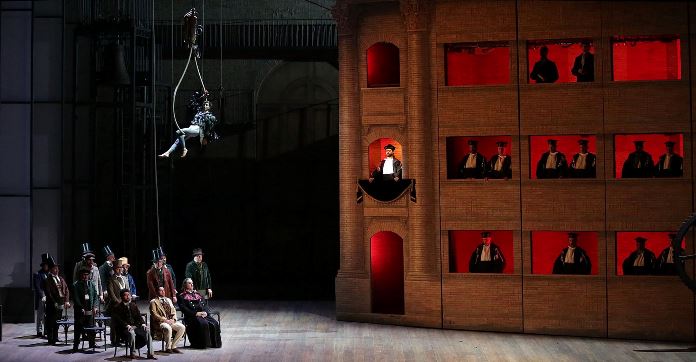

Pareti e fondali restano per tutte le tre abbondanti ore dello spettacolo, con qualche piccola variazione di collocazione e illuminazione. Ampie facciate in mattoni vivi e impalcature e scale in ferro battuto, quasi un ambiente da piena rivoluzione industriale, assai distante per epoca e concezione dall’ambientazione naturale dell’opera, che si vorrebbe collocata in un villaggio di contadini alle porte di Parigi agli inizi del XIX secolo. Ugualmente inutili all’ambientazione spaziotemporale i pochissimi oggetti di scena: lunghe tavolate grezze nella scena dell’arrivo di Giannetto e una grande uccelliera in cerchi e corde che cala dall’alto nella scena del terzetto tra Ninetta, il Podestà e Ferdinando. Di dubbio gusto la piccola fossa da sepoltura scavata in vera terra nella scena del processo e piuttosto pacchiano il carretto utilizzato spoglio nel corteo “funebre” di Ninetta e decorato da ghirlande e fiori nel finale trionfante.

Di evocazione ottocentesca i costumi, di Gian Maurizio Fercioni, per quanto buffi nella loro concezione. Sgargianti ed eccentriche le fogge degli abiti dei servi e borghesi, suddivisi tra membri del coro e mimi, con cappelli a cilindro di varie dimensioni, gilet, giacche e pantaloni a quadrettoni e grembiuloni grigi da lavoro per uomini e donne. Uniformi da collezione di soldatini napoleonici per Giannetto, Ferdinando, i gendarmi e i soldati, con tanto di zappatore e fucilieri in alta uniforme. Decisamente fuori luogo la mise da cattivone del Podestà, che nella scena del carcere sfoggia addirittura un mantello nero con ampio collo e bordi sfilacciati à la conte Dracula.

Due gli espedienti che ravvivano l’allestimento. Il primo è la presenza occasionale di marionette animate in scena da maestri della Compagnia marionettistica Carlo Colla, che replicano in piccolo quanto avviene tra i protagonisti principali. La presenza delle marionette a dire il vero non aggiunge nulla alla messinscena se non una forte curiosità e non è dato capire in che rapporto stiano i pupazzetti con l’azione scenica e se i personaggi vi interagiscano o meno (a tratti alterni sembrerebbe di poter rispondere sia affermativamente che negativamente).

Il secondo espediente, ancora più appariscente, è la presenza costante di un’equilibrista che impersona la gazza ladra. L’acrobata fa capolino fin da subito, piroettando sospesa attorno ad una grossa corda, ora travestita con piume nere da uccellaccio ora in borghese. Notevoli i numeri da funambolo che regala al pubblico, benché di forte distrazione rispetto alla musica e alle vicende: non è dato capire se le sue movenze debbano in qualche modo alludere alla natura animale del personaggio o siano gratuiti gesti da saltimbanco. Di fatto la presenza dell’artista circense è pura spettacolarità, senza significato pregnante.

La regia insomma delude per banalità e monotonia, oltre che per le molte superflue distrazioni. I fischi a Gabriele Salvatores, per quanto eccessivi e sproporzionati, possono essere ampiamente compresi alla luce delle aspettative che un nome del suo calibro ha suscitato nei confronti di una nuova produzione tanto importante.

A nostro avviso del tutto ingiustificati sono i bu al direttore Riccardo Chailly e al cast. Il maestro scaligero interpreta lo spartito con una raffinatezza incredibile, ricercando lo spessore di ogni nota e di ogni frase, scolpendo la complessità della partitura e sottolineando le prodezze tecniche dell’opera. Una direzione toccante e commuovente.

Bene anche il cast, senza eccezioni, pur nell’assenza di grandi interpreti internazionali. La giovane Ninetta è Rosa Feola, impegnata in un ruolo di eccezionale tecnica belcantistica che risolve a pieni voti.

Giannetto è Edgardo Rocha, esuberante al punto giusto e raffinato nella cesellatura dei vocalizzi, impettito nell’uniforme biancoblu da soldatino. Nei panni del vecchio Podestà Michele Pertusi, che centra il personaggio da macchietta e lo interpreta con la giusta verve, nonostante i costumi spesso eccessivamente ridicoli.

Molto bene il basso Alex Esposito, nelle vesti di Ferdinando Villabella, il vecchio padre di Ninetta, protagonista di numeri di forte intensità drammatica. Insieme a lui si distinguono Paolo Bordogna, cioè Fabrizio Vingradito, padre di Giannetto, e Teresa Iervolino, cioè Lucia, sua madre, impegnati più nella recitazione che nel canto.

Tra i comprimari, en travesti, Serena Malfi, l’amico Pippo, incorrisposto e fedele amante di Ninetta, che ha fornito prova di ottime qualità.

Al fortepiano in buca d’orchestra, in accompagnamento ai recitativi, il maestro James Vaughan.

Ottimo come sempre il Coro del Teatro alla Scala diretto dal maestro Bruno Casoni.

Molti applausi, nonostante le forti perplessità sulla sua presenza, per l’acrobata Francesca Alberti, la gazza, che, se non altro, ha dato allo spettacolo un valido elemento di memorabilità.