Riflettevo, a proposito della Carmen vista in questi giorni qui a Napoli, al Teatro San Carlo, nell’ambito del San Carlo Opera Festival, a come possa variare, in ambito teatrale, la percezione del valore di una stessa opera, addirittura di uno stesso allestimento, col trascorrere del tempo e, insieme, col cambiar degli interpreti: e, certo, tale considerazione è massime valevole per il teatro in musica, la cui storia è piena di clamorosi fiaschi poi tramutatisi, ad una seconda occasione, in improvvisi e duraturi disvelamenti. Tanto per non andar lontano con la storia e la geografia, anche a Carmen toccò sorte analoga, se dobbiamo credere alla targa che tutt’oggi fa bella mostra di sé nel foyer del nostro Teatro Bellini, ricordando che ciò che fu disconosciuto in patria, a Parigi, trovò invece a Napoli pieno riconoscimento poco tempo dopo.

La particolare Carmen di cui parliamo, poi, questo allestimento di Daniele Finzi Pasca, tanto fece discutere all’epoca, nel 2015, quando inaugurò la stagione del teatro nostro tra infocate polemiche. Si disse allora che troppo le luci del regista svizzero alle paesane luminarie somigliavano, dando un repellente gusto di sagra casereccia all’opera di Bizet, troppo indigesto da mandar giù, per non parlar della moderna stilizzazione d’icone e simboli, con quelle carriole dalla testa di toro che passavano e ripassavano attraversando la scena, oppure – questo, ricordo, fu ciò che più colpì la sensibilità del medio melomane – quei ridicoli tubi di luce – tanto somiglianti a tubi al neon – che venivano incessantemente, incomprensibilmente, inconsultamente (e senza permesso dell’autore e del librettista!) agitati da mimi e figuranti.

Il tempo passa, con ogni evidenza, e porta via con sé gran parte dei fraintendimenti, come relitti sul pelo dell’acqua: a vedere il successo della sera di domenica – nel giorno della Festa del Carmine, il caso così ha voluto – sembra che tutte le incomprensioni non siano mai esistite, sì che a questa Carmen, a questo allestimento, agli interpreti che hanno saputo così ben proporla al pubblico, è stato tributato un vero e proprio trionfo.

Tutto chiarito, dunque? Passata ogni polemica? Non credo, perché dura è a morire quella certa ritrosia alla novità, quel non so che di snobistico conservatorismo – qualcuno perfino potrebbe insinuare – che naturalmente si connatura al pensiero del melomane, una sorta di vocazione alla coazione a ripetere che vorrebbe sempre riveder lo stesso spettacolo o, quantomento, qualcosa ove il regista non troppo possa esercitar lo sbrigliar la fantasia sua in pindarici voli, rischiando di bruciar l’ali sue e di far precipitare pure noi, che, ancorati invece alle poltrone, stentiamo a seguire evoluzioni arzigogolate e strambe batter l’aria e rifriggerla più volte. Ora, non che il rischio non ci sia, è vero che per molti registi è diventato un obbligo cercar nel gioco fine a se stesso l’istante di notorietà, l’effimero scaldarsi al fuoco dell’attimo che fugge; occorrerebbe tuttavia saper discernere: seguo Daniele Finzi Pasca da sempre, ha un suo stile molto preciso e riconoscibilissimo che, com’è ovvio, può non piacere, ma certo a cui non si può negare cittadinanza e rispetto che deriva da lavoro duro e studio meticoloso.

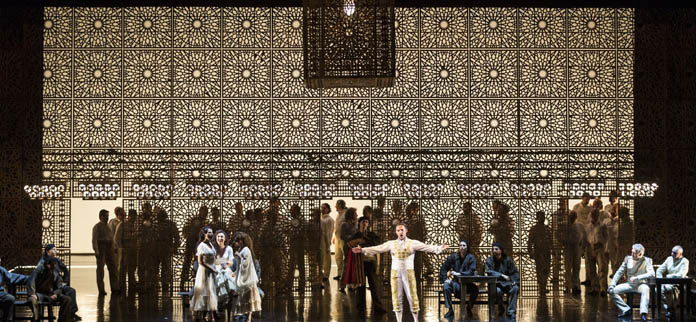

Come in Pagliacci – in quel Pagliacci che allestì qui al San Carlo anni fa, così vicino all’arte circense, trasfigurato nella luce del dolore e del pianto – pure in Carmen il regista elvetico insegue la luce, la piega ai suoi voleri, getta oltre gli ostacoli esilissimi ponti lucenti, tratteggia diafani pianeti trascolorati nell’azzurro pallido o intenso, disegna legami e lacci tra gli uomini e le donne e col destino che incombe, affida il volo del candore e del sangue a smisurate ali d’angelo, erige solidissime cattedrali e monumentali porte e mura che vincono la gravità in ragione della loro aerea natura: pura poesia della luce, che permea uomini e cose, attraversando in continue trasparenze pensieri ed emozioni, restituendo leggerezza allo spirito e ai sensi, fino a provocar l’emozione, il moto del cuore, l’inarrestabile esperienza del turbamento. Capisco – e non son sarcastico – che possa esserci chi s’emoziona di più guardando la porte de la manufacture de tabac à Séville costruita in cartapesta piuttosto che delineata dalle luci, perché tra quella e questa corre la stessa differenza che c’è tra prosa e poesia: non è il male (o il brutto) l’una e il bene (o il bello) l’altra, semplicemente son due modi, entrambi leciti, di (ri)costruire, tramite la fantasia, un mondo poetico e di renderlo pienamente fruibile a tutti: l’importante è che, cartapesta o luci, esse vengano percepite, alla fine, della stessa sostanza di cui son fatti i sogni. Questo, del resto, è il teatro, il resto son solo chiacchiere.

Certo – ma una riflessione sull’opera lirica come arte totale, in cui ogni elemento concorre per la sua parte al risultato finale, ci porterebbe tuttavia troppo lontano – grande importanza nella percezione dell’allestimento, anche della parte scenica, più prettamente visiva, hanno gli interpreti, e viceversa: così riusciamo meno a goder delle scelte registiche qualora gli interpreti non risultino pienamente all’altezza e, viceversa, ottimi interpreti rischiano di perdersi spesso e di venir sacrificati, all’interno di regie astruse o banali.

Così non è capitato questa volta, in cui gli interpreti sono stati tutti pienamente all’altezza, a cominciare dalla direzione, assunta da Juraj Valčuha con grande autorevolezza e sicurezza: diventa, la partitura di quest’opera – così terribilmente nota da rischiar la mediocre insignificanza, quante volte quei motivi ci son stati riproposti in mille salse, fino ad entrare a far parte della colonna sonora della nostra vita di consumatori – sotto la direzione del Maestro, che guida l’Orchestra del Teatro San Carlo in particolare stato di grazia, occasione per una vera rilettura, nell’eleganza costante dei passaggi, senza cedimenti allo strappacuore, ma anzi sapendo – la sapienza è grande virtù – discernere, all’interno di essa, suon da suono, tessitura sopra tessitura, trasparenza su trasparenza, aiutando anche noi in questo appassionato lavorìo di cesello e di scoperta.

Il Coro non è stato da meno, sempre puntuale, lasciandosi pure andare, nel trasporto del trionfo finale, a qualche benevola manifestazione d’entusiasmo per i protagonisti, scommettiamo per le loro doti non soltanto canore: un modo spiritoso per liberare la tensione. Nel ruolo eponimo Clémentine Margaine ha fatto valere la sua bella voce profonda e calda, cantando con grande eleganza e stile cui si è accompagnata una notevolissima presenza scenica e una recitazione molto naturale, senza manierismi e artefatti; così pure degnissima di nota la prestazione del Don José di Stefano Secco, senz’altro uno dei tenori migliori, dal punto di vista tecnico, al momento presenti nei nostri teatri: la sua voce non ha di sicuro calibro di tenore drammatico – pur se non è certo al debutto nel ruolo – ma riesce credibile col suo bel timbro di tenore lirico cui sa donare, grazie a raffinatissima tecnica inusitate inflessioni e autorevolezza ragguardevole. Jessica Nuccio, soprano lirico-leggero dal volume non intenso, sa disegnare il personaggio di Micaëla in modo non convenzionale, con leggerezza e sicurezza; Erwin Schrott riesce a mostrar finalmente, a chi finora non aveva avuto ventura di farne esperienza, cosa sia il toreador e qual seduzione sia capace d’esercitare su Carmen, grazie alla completa simbiosi dell’interprete col personaggio, cui sa donare, oltre che precisissima voce, corposa, sicura, dalla corretta dizione, l’incredibile presenza scenica di gran classe che lascia trasparire prepotenza, popolare sarcasmo, simpatica protervia che ne fanno uno dei migliori Escamillo in circolazione.